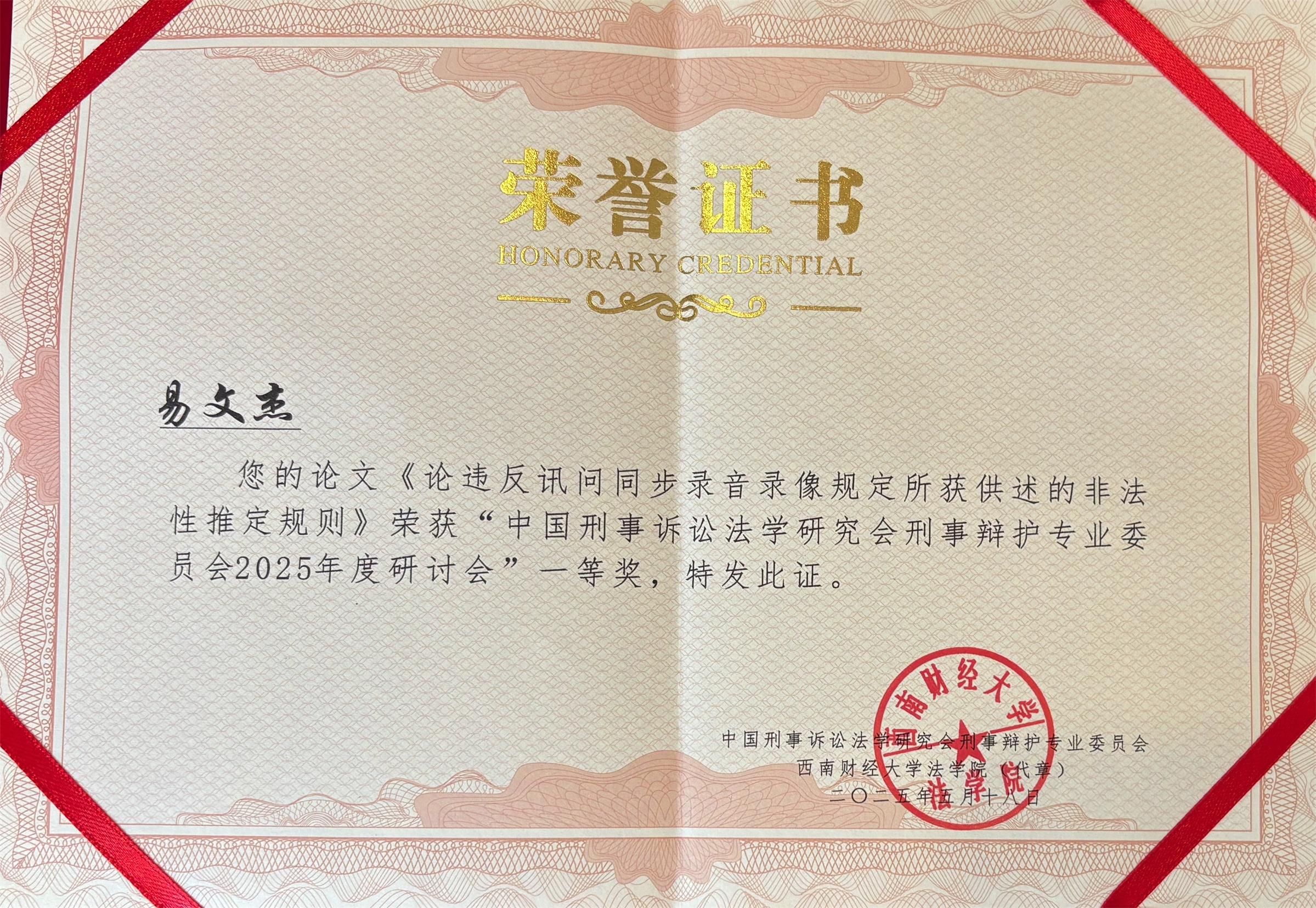

作者:尚权律所 时间:2025-05-22

摘要

对讯问进行同步录音录像是保障口供自愿性、真实性的重要措施。关于违反讯问同步录音录像规定时所获供述的证据能力,我国《刑事诉讼法》未予明确。2013年最高人民法院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》确立了“应当排除”的规则,但2017年《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》仅仅是将违反讯问同步录音录像规定作为判断是否存在非法取供的因素之一。司法实践中,相关供述最终是否排除,往往凭藉法官自由裁量,做法不一。学界对此主要有三种观点,“不利推定说”是当下相对合理的选择。《刑事诉讼法》第四次修改,可考虑确立“推定供述非法”的程序性规则。

关键词:讯问同步录音录像;证据能力;非法证据排除规则;推定规则

易文杰

北京尚权律师事务所律师

尚权学术研究部副主任

(本文荣获中国刑事诉讼法学研究会刑事辩护专业委员会2025年度研讨会一等奖)

一、问题的提出

对讯问进行同步录音录像是保障口供自愿性、真实性的重要措施。《刑事诉讼法》第123条第1款规定:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像”。关于何为“重大犯罪案件”,《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》(以下简称《录音录像工作规定》)第4条规定:“对下列重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音录像:(一)可能判处无期徒刑、死刑的案件;(二)致人重伤、死亡的严重危害公共安全犯罪、严重侵犯公民人身权利犯罪案件;(三)黑社会性质组织犯罪案件,包括组织、领导黑社会性质组织,入境发展黑社会组织,包庇、纵容黑社会性质组织等犯罪案件;(四)严重毒品犯罪案件,包括走私、贩卖、运输、制造毒品,非法持有毒品数量大的,包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子情节严重的,走私、非法买卖制毒物品数量大的犯罪案件;(五)其他故意犯罪案件,可能判处十年以上有期徒刑的”。但遗憾的是,关于违反讯问同步录音录像规定的法律后果,上述规定均有意地选择了忽略。

司法实践中,违反讯问同步录音录像规定所取得的供述是否应当排除,经常成为控辩双方的争论焦点。辩护人往往认为,根据2013年最高人民法院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》(以下简称《防范冤假错案意见》)第8条之规定,只要是未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,就应当排除。公诉人则认为,根据《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》(以下简称《严格排非规定》)、《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》(以下简称《排除非法证据规程》)的规定,未依法对讯问进行全程录音录像并不必然导致供述被排除,关键要看被告人有无遭受刑讯逼供等非法取证方法。最终,相关供述是否排除,往往凭藉法官自由裁量,做法不一。

在学术界,关于违反讯问同步录音录像规定与供述证据能力之间的关系,主要有“绝对排除说”“瑕疵说”“不利推定说”等观点,尚未形成共识。

值《刑事诉讼法》修改之际,本文试图对这一问题进行探讨,以期对完善我国的非法口供排除规则有所裨益。

二、规范梳理:违反讯问同步录音录像规定的法律后果

(一)《防范冤假错案意见》确立的“应当排除”规则

《防范冤假错案意见》第8条规定:“采用刑讯逼供或者冻、饿、晒、烤、疲劳审讯等非法方法收集的被告人供述,应当排除。除情况紧急必须现场讯问以外,在规定的办案场所外讯问取得的供述,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,以及不能排除以非法方法取得的供述,应当排除”。从该规定可知,只要是未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,就应当排除,“未依法对讯问进行全程录音录像”属于独立的供述排除事由。

对此,《〈关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见〉的理解与适用》(以下简称《防范冤假错案意见的理解与适用》)认为,“需要指出的是,在规定的办案场所外讯问取得的供述,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,与采用刑讯逼供等非法方法取得的供述在处理方式上并不相同。对于后者,庭审中通常要启动专门的调查程序,决定是否予以排除。对于前者,主要是因取证程序违反法律规定而影响到口供的真实性,进而依法不得作为定案的根据,故无需启动专门的调查程序。这就如同‘两高三部’《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第20条所规定的,如果讯问笔录没有经被告人核对确认并签名(盖章)、捺指印,此种情形下的被告人供述不得作为定案的根据。”[1]可见,《防范冤假错案意见的理解与适用》将“未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述”等同于“讯问笔录没有经被告人核对确认并签名、捺指印”,相关供述不得作为定案的根据,法官对此没有自由裁量权。

《防范冤假错案意见》出台后,有学者指出,“‘除情况紧急必须现场讯问外,在规定的办案场所外讯问取得的供述,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,以及不能排除以非法方法取得的供述,应当排除’,这或多或少弥补了现行刑诉法的不足,有所进步。”[2]但反对者认为,“鉴于刑讯逼供行为多发生在规定的办案场所之外,不进行同步录音录像,未在规定的办案场所或者没有进行同步录音录像而获取的供述,虽然属于违法证据,但是未必就是采取刑讯逼供或者相当手段而获取的供述,将此类供述视为非法证据予以排除,混淆了非法证据与违法证据的界限。”[3]

从《防范冤假错案意见》第8条规定来看,“未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述”,其法律后果是“应当排除”,这似乎是将“未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述”纳入非法证据的排除范围。但从《防范冤假错案意见的理解与适用》的解读来看,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,与采用刑讯逼供等非法方法取得的供述在处理方式上并不相同,前者无需启动专门的调查程序,类似于“讯问笔录没有经被告人核对确认并签名(盖章)、捺指印”,法律后果是“不得作为定案的根据”,而非属于非法证据的排除范围。因此,《防范冤假错案意见》与《防范冤假错案意见的理解与适用》关于“未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述”之定性并不完全一致。

依据我国刑事诉讼法以及相关司法解释,取证主体或手段违法会形成三类证据,分别为非法证据、瑕疵证据以及违反客观性保障规则的证据。[4]这三类证据,均属于证据能力(证据资格)的评价范畴。根据纵博、马静华教授的概括,客观性保障规则是指,“规则中所规定的取证程序或证据本身性质是保障某类证据客观真实性的必要条件,若违反了这种取证程序,或证据本身在真实性方面有重大缺陷,就具有极大的虚假风险,该证据就失去了客观性保障所必需的条件,因此,为避免这种虚假风险造成出入人罪,在证据能力审查阶段,就必须对证据进行排除,不再对其进行证明力的审查”。[5]例如,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《刑诉法解释》)第94条所规定的被告人供述不得作为定案根据的四种情形,即属于违反客观性保障规则的情形。

就证据“三性”与“两力”的关系而言,客观性保障规则在证据“两力”中涉及的是证据能力问题,在证据“三性”中涉及的是证据真实性中的证据载体真实问题。[6]就证据能力的属性而言,其解决的应是证据能否进入诉讼程序的“入口”问题。但在我国,大量“不得作为定案根据”条款虽然针对的是证据之证据能力,但并不属于非法证据的排除范围,仍会在庭审中经过控辩双方举证质证及法庭认证。正因如此,司法实践中,部分律师基于《刑诉法解释》中的“不得作为定案根据”条款申请排非,法官便会指出,律师所提意见属于质证问题,应当在质证阶段发表。

2024年“两高三部”《办理刑事案件庭前会议规程》第十一条规定:“庭前会议中,主持人可以就下列事项向控辩双方了解情况,听取意见:……(四)是否申请排除非法证据;……。”当前,我国非法证据排除规则有其特定的证据种类和适用情形,范围较窄,《刑事诉讼法》再修改时,可考虑将因不具备证据能力而不得作为定案根据的证据纳入庭前会议的审查范围,以避免此类证据进入法庭调查程序,否则既会影响法官心证,亦浪费司法资源。

(二)《严格排非规定》的“回避”与《排除非法证据规程》的“倒退”

2017年6月20日,“两高三部”[7]联合印发《严格排非规定》,《严格排非规定》虽然重申了刑事诉讼法关于讯问录音录像制度的规定,但是没有明确违反该项制度所取得的口供是否应予排除。有学者指出,《严格排非规定》系中央政法各机关之间相互博弈、妥协的结果,因此其内容具有明显的局限性。[8]

2017年12月27日,最高人民法院在《严格排非规定》的基础上,出台《排除非法证据规程》,第26条规定:“经法庭审理,具有下列情形之一的,对有关证据应当予以排除:……(二)应当对讯问过程录音录像的案件没有提供讯问录音录像,或者讯问录音录像存在选择性录制、剪接、删改等情形,现有证据不能排除以非法方法收集证据的;……”。可见,对于违反讯问同步录音录像规定取得的供述,《排除非法证据规程》并没有直接采取《防范冤假错案意见》中的“应当排除”模式,而是规定“现有证据不能排除以非法方法收集证据情形的”,对有关证据应当予以排除。换言之,《排除非法证据规程》似乎是将违反讯问同步录音录像规定取得的供述视为“瑕疵证据”,只要检察机关能通过其他证据证明供述的取得是合法的,供述就能作为证据使用,未全程同步录音录像仅仅是考虑是否存在非法取供的因素之一而已。

2024年9月2日,“两高三部”出台《办理刑事案件排除非法证据规程》,延续了2017年《排除非法证据规程》之规定,仅仅是新增了“综合”二字,即将“现有证据不能排除以非法方法收集证据的”改为“综合现有证据不能排除以非法方法收集证据的”。

目前,《防范冤假错案意见》《严格排非规定》《办理刑事案件排除非法证据规程》均系有效的规范性文件,但三份文件关于未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述是否应当排除的规定并不一致,导致这一问题经常成为控辩双方的争论焦点。相关供述最终是否排除,往往凭藉法官自由裁量,做法不一。

三、实证考察:违反讯问同步录音录像规定与供述排除之联系

为了了解实务中违反讯问同步录音录像规定与供述排除之联系,本文在中国裁判文书网上进行了检索。检索结果显示,法院对违反讯问同步录音录像规定所取得的供述,大体上有以下两种处理方式。

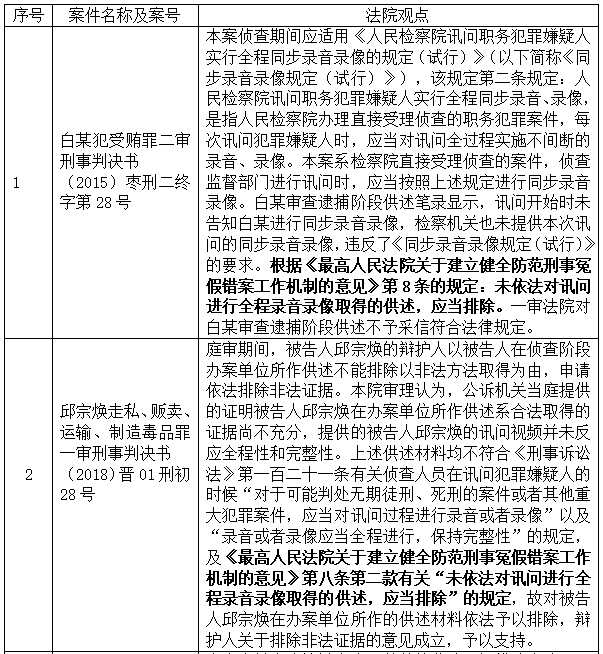

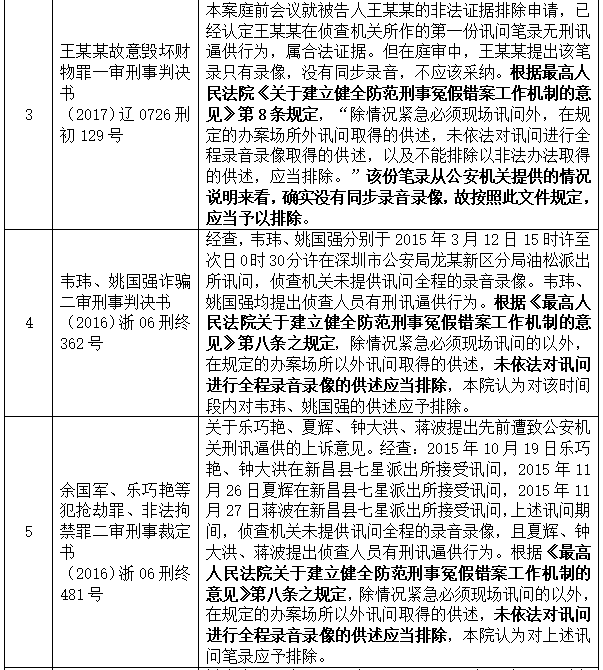

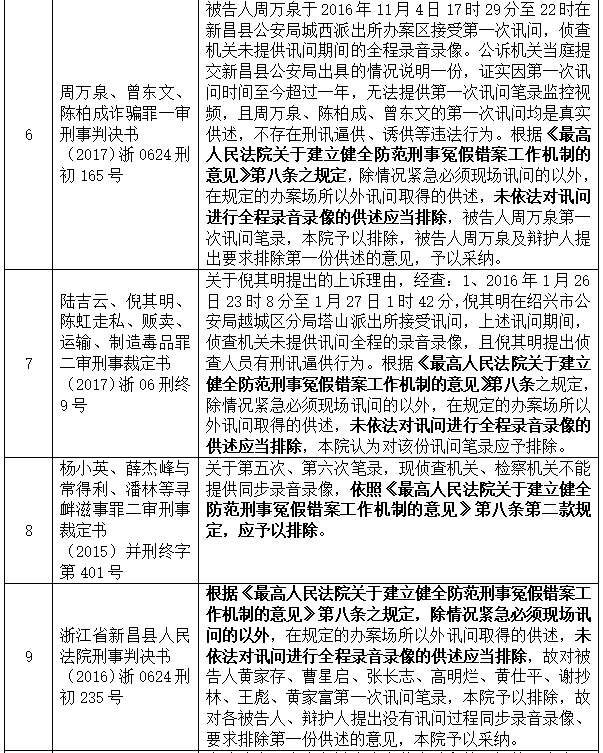

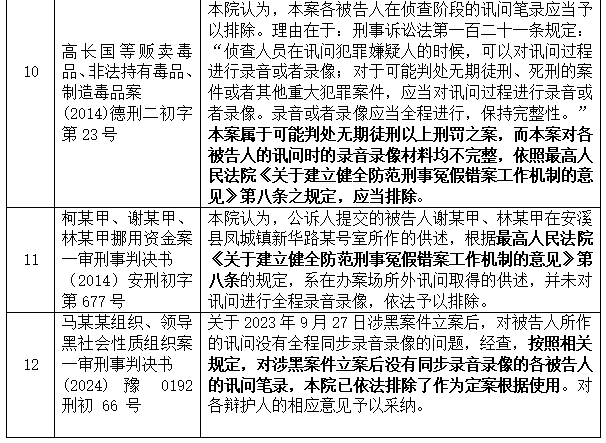

(一)直接依据《防范冤假错案意见》第8条之规定对被告人供述予以排除

在《防范冤假错案意见》出台后,对于违反讯问同步录音录像规定取得的供述,少数法院直接依据《防范冤假错案意见》第8条之规定,对被告人供述予以排除。总体而言,这类案例数量不多,且裁判时间主要集中于《严格排非规定》《排除非法证据规程》颁布之前,以下是部分案例的具体情况。

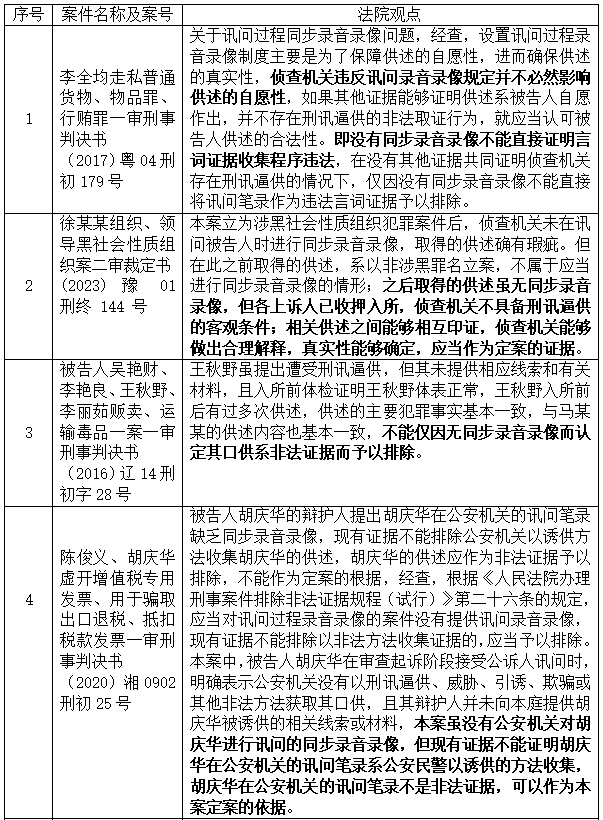

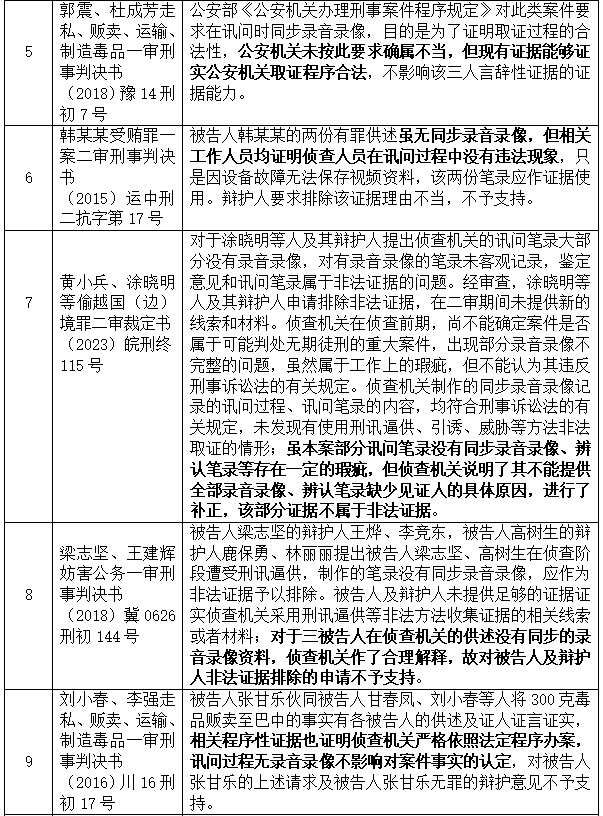

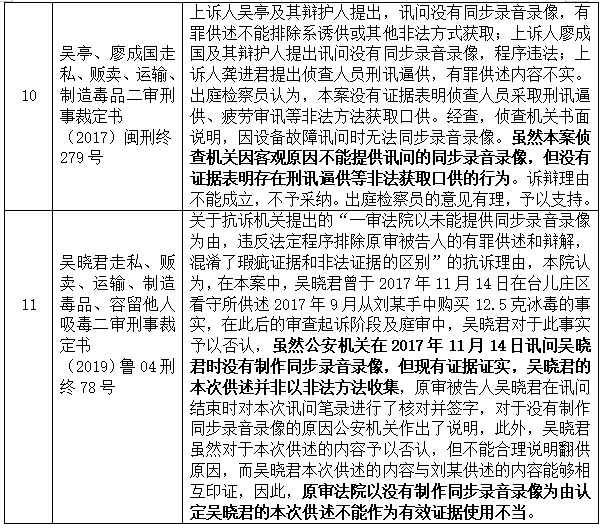

(二)将违反讯问录音录像规定作为综合判断口供合法性的因素之一

实证研究显示,在《防范冤假错案意见》出台后,多数法院仍系以是否存在“刑讯逼供等非法方法”作为口供排除事由。法院要认定此种可能,一般需要多重相关因素的支撑,包括:记载嫌疑人身体有伤的入所体检表、同监室人员的证言、未依法进行全程同步录音录像、讯问时间过长、讯问地点场所不符合法律规定等。其中,违反讯问录音录像规定仅仅是判断口供合法性的因素之一。以下是法院综合考量后未对被告人供述予以排除的部分案例。

四、理论反思:刑事诉讼法修改可考虑确立“推定供述非法”的程序性规则

一般认为,我国《刑事诉讼法》采取的是“宽禁止、严排除”的立法模式。例如,《刑事诉讼法》第52条禁止使用的非法方法列举范围较宽,威胁、引诱、欺骗均属“严禁”的取证方法,但第56条规定的排除范围却限制较严。再如,《刑事诉讼法》第118条第2款规定:“犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在看守所内进行”,第123条第1款规定:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像”,但并未明确违反上述法定程序的法律后果。虽然立法者有其通盘考虑,但这种立法模式不可避免地引发实践分歧,如通过引诱、欺骗方法获取的口供能否排除,在规定的办案场所外讯问取得的供述、违反讯问同步录音录像规定取得的供述是否应予排除等。

关于违反讯问同步录音录像规定取得的供述是否应予排除,学界主要有三种观点。有学者认为,违反录音录像规定并不必然导致讯问笔录无证据能力,而是对证据能力产生质疑。因为,即使录音录像全程缺位,也只是给刑讯逼供等非法取供行为提供了可能的机会和条件,但不必然转化为现实,被讯问人由此做出的供述也并不一定是非自愿性的,违反录音录像规定与供述的自愿性没有必然的联系。这种观点主张,讯问笔录的证据能力因为录音录像方面的“瑕疵”处于效力待定的状态,属于瑕疵证据,如果能够予以补正、解释,讯问笔录仍具有证据能力,这种观点可称为“瑕疵说”。[9]《办理刑事案件排除非法证据规程》第27条第2项之规定更倾向于“瑕疵说”,实践中法院亦大多按照“瑕疵说”的思路进行处理。

有学者则认为,应当录音录像而没有录音录像违反了法律的强行性规定,属于重大程序违法,如果所获供述仍具有可采性,必将导致讯问录音录像制度的实践价值和立法旨意大打折扣,故应坚持刚性原则,凡是违反讯问录音录像规定所取得的供述,一律不具有可采性,这种观点被称为“绝对排除说”。[10]还有学者认为,对于强制性录音录像的案件,若侦查人员讯问时未进行全程同步录音录像,应采取不利推定原则,直接推定供述不合法,除非侦查人员能够以其它方式证明供述系自愿作出,这种观点被称为“不利推定说”。[11]

本文认为,刑事诉讼法修改可考虑确立“推定供述非法”的程序性规则。具言之,对于应当录音录像的案件,若侦查机关未对讯问进行全程录音录像,则推定讯问过程存在“以刑讯逼供等非法方法”收集供述的情形,除非公诉机关能够排除合理怀疑地证明口供的合法性,否则,所获取的口供应当予以排除。主要理由有以下几点:

(一)“绝对排除说”突破了我国现行的非法证据排除规则,确立条件尚不成熟

如前所述,依据我国刑事诉讼法以及相关司法解释,取证主体或手段违法会形成三类证据,分别为非法证据、瑕疵证据以及违反客观性保障规则的证据。我国现行的非法证据排除规则将口供排除范围限定为采用刑讯逼供等非法方法收集的口供。对此,有学者曾将我国非法口供排除规则概括为“痛苦规则”,即被追诉人“在肉体上或精神上遭受剧烈疼痛或痛苦”的标准,才是判定口供非法并予以排除的关键。[12]而未依法对讯问进行全程录音录像,虽然违反了《刑事诉讼法》的规定,但并不等同于口供系通过刑讯逼供等非法方法收集,故不属于非法证据的排除范围。

但值得思考的是,是否可以将违反讯问同步录音录像规定所取得的供述纳入《刑诉法解释》第94条“不得作为定案的根据”的范围?《刑诉法解释》第94条规定:被告人供述具有下列情形之一的,不得作为定案的根据:(一)讯问笔录没有经被告人核对确认的;(二)讯问聋、哑人,应当提供通晓聋、哑手势的人员而未提供的;(三)讯问不通晓当地通用语言、文字的被告人,应当提供翻译人员而未提供的;(四)讯问未成年人,其法定代理人或者合适成年人不在场的。如前所述,《防范冤假错案意见的理解与适用》指出,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,主要是因取证程序违反法律规定而影响到口供的真实性,进而依法不得作为定案的根据,类似于讯问笔录没有经被告人核对确认并签名、捺指印的,不得作为定案的根据。从对口供真实性的影响程度而言,讯问笔录若未经被告人核对确认,其真实性将大受影响,因为侦查人员不一定是按照被告人所述予以如实记录,故讯问笔录没有经被告人核对确认的,不得作为定案的根据。但未依法全程录音录像与口供真实性之间的关联程度相对较低,与讯问笔录没有经被告人核对确认不在一个层面上,故恐难以直接纳入“不得作为定案的根据”的判断条件。当然,这一问题涉及到违反讯问同步录音录像规定与客观性保障规则的关系,存在继续探讨的空间。

(二)“瑕疵说”无法应对补正或合理解释流于形式的司法现状

“瑕疵说”亦存在可商榷之处。例如,何为“合理解释”?司法实践中,公安机关对未进行同步录音录像的解释大体有:系统故障,故未进行录音录像[13];录音录像已经被覆盖,无法调取等[14]。对于这类解释,公诉人往往认为属于合理解释,辩方则提出质疑,最终全凭法官自由裁量。在以审判为中心的诉讼制度尚未完全建立的情况下,恐难期待法官能敢于质疑公安机关解释之合理性。

事实上,《录音录像工作规定》第14条规定:“讯问过程中,因存储介质空间不足、技术故障等客观原因导致不能录音录像的,应当中止讯问,并视情及时采取更换存储介质、排除故障、调换讯问室、更换移动录音录像设备等措施。”可见,如果存在技术故障等情况,应当中止讯问,而不能继续讯问,事后却以技术故障为由作为未能提供录音录像的解释。另据《录音录像工作规定》第17条第1款规定:“讯问录音录像资料应当刻录光盘保存或者利用磁盘等存储设备存储”,可见,所谓“讯问录音录像已经被覆盖,无法调取”的解释亦不具有合理性。实践中,“合理解释”往往以《情况说明》的形式出现,《情况说明》的滥用以及解释理由的“模板化”,使得补正、合理解释流于形式,“瑕疵说”对此难以有效应对。

(三)“不利推定说”可将违反讯问同步录音录像规定与《刑事诉讼法》第56条关联起来,且基于程序的明确性,能有效降低非法取证行为的证明难度

本文认为,“不利推定说”较为合理。我国非法口供排除规则本质上是一种面向事实的规则,即侦查人员是否采用了刑讯逼供等非法方法,这必然产生谁来证明、如何证明以及痛苦的“量”等衍生问题。而“不利推定说”则是一种面向程序的规则,基于程序的明确性,不会产生“量”的问题,如是否在办案场所讯问,是否对讯问进行录音录像,较为容易判断。通过这种面向程序的规则设计,法院在启动排非程序时,只需判断特定的取证方法是否符合程序规则的要求,并可直接推定被告人的供述系非法证据。[15]这种推定规则的创制,可以为法官适用现有法律建立一种逻辑桥梁,即将违反录音录像规定与《刑事诉讼法》第56条关联起来。同时,作为一种“推定”,应允许控方反驳,但控方必须能够排除合理怀疑地证明口供的合法性,即侦查机关未采用刑讯逼供等非法方法收集口供,否则,所获取的口供应当予以排除。“不利推定说”可以弥补“绝对排除说”和“瑕疵说”的不足,有其独特价值。

“不利推定说”的逻辑基础是,违反讯问同步录音录像规定与非法取证的高盖然性伴生关系。根据《办理刑事案件排除非法证据规程》第22条第2款之规定,播放讯问录音录像是控方证明取证合法性的重要方式。此外,讯问录音录像还可以固定犯罪嫌疑人的口供,避免其以“侦查人员未如实记录”等理由当庭翻供。显然,同步录音录像制度对侦查人员有诸多益处。在这样的逻辑前提下,对应当录音录像的案件,侦查人员如果仍然拒绝录制或拒绝提供录音录像,讯问过程存在刑讯逼供等非法方法的可能性就非常大。从行为科学角度来看,只有“维护非法取证不被发现”才能促使行为人放弃录音录像的上述功效,讯问非法的盖然性与拒绝录制、拒绝提供录音录像的伴生关系正是以此为基础的。[16]

需强调的是,由于侦查人员未依法对讯问进行录音录像时,推定的结论是侦查人员可能存在以刑讯逼供等非法方法收集口供,故对口供应予排除。因此,这种推定规则的适用,需以被告人提出侦查人员采用刑讯逼供等非法方法收集口供为前提。例如,在史文军、刘永泽抢劫、非法拘禁案中,法院认为:“关于本案是否存在违反讯问录音录像规定并导致非法证据排除情形。根据相关规定,对于提起公诉的案件,被告人及其辩护人提出审前供述系非法取得,并提供相关线索或者材料的,人民检察院可以将讯问录音录像连同案卷材料一并移送人民法院。经本院讯问,上诉人史文军、上诉人刘永泽二审均明确表示公安机关侦查阶段不存在采用刑讯逼供等非法方法向其收集口供情形,故史文军、刘永泽在侦查阶段所作供述系侦查人员依法讯问取得,且系自愿作出,相关供述笔录均经其核对签名,具备证据能力,可以作为证据使用。对史文军及辩护人所提公诉机关没有随案提交、出示讯问录音录像,相关的讯问笔录应作为非法证据予以排除的上诉理由和辩护意见不予支持。”[17]

在牛凯、杨建峰走私、贩卖、运输、制造毒品案中,法院指出:“被告人牛凯辩护人关于‘讯问过程没有进行全程录音录像,不符合《刑事诉讼法》第一百二十一条的规定,根据最高人民法院《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》第二部分第8条第二款之规定,相关证据应予排除’的辩护意见。该意见第二部分第8条第二款规定:除情况紧急必须现场讯问以外,在规定的办案场所外讯问取得的供述,未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述,以及不能排除以非法方法取得的供述,应当排除。在本案审理过程中,被告人均明确表示在侦查阶段未遭受非法取证的情况。该规定不适用于本案,故辩护人对此的辩护意见不能成立,本院不予采纳。”[18]至于被告人在提出遭受非法取证时所需要提供的“线索或者材料”,则可进一步放宽要求,因为未依法对讯问进行录音录像本身就是线索。

最后,还需明确应当对讯问进行同步录音录像的案件范围。《刑事诉讼法》第123条第1款规定:“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,可以对讯问过程进行录音或者录像;对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件,应当对讯问过程进行录音或者录像”。但何为“重大犯罪案件”,并没有相应的司法解释。《录音录像工作规定》第4条虽然对应当进行讯问录音录像的重大犯罪案件进行了列举,但该规定层级较低,实务中倾向于认为系公安机关的内部规定。例如,在李小平等人组织卖淫案中,法院认为《录音录像工作规定》“仅是公安机关工作要求和规范而不是法律,不具有强制约束力”[19]。未来,最高人民法院、最高人民检察院、公安部有必要联合出台规范性文件,明确应当对讯问进行同步录音录像的案件范围。

五、结语

讯问时录音录像是现代法治国家防止非法讯问,保障犯罪嫌疑人正当权利的一项通行做法。我国《刑事诉讼法》于2012年正式确立侦查讯问录音录像制度,迄今已十三年。但遗憾的是,该项制度并没有达到立法者的预期效果。问题的关键在于,违反讯问同步录音录像规定的法律后果尚不明确。确立违反讯问同步录音录像规定所获供述的非法性推定规则,可将违反讯问同步录音录像规定与《刑事诉讼法》第56条关联起来,是《刑事诉讼法》再修改时可供考虑的方案。

注释:

[1]罗国良、刘静坤、朱晶晶:《〈关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见〉的理解与适用》,载《人民司法》2014年第5期。

[2]陈如超:《刑讯逼供的国家治理:1979—2013》,载《中国法学》2014年第5期。

[3]王树茂:《非法证据排除规则的司法适用辨析》,载《政治与法律》2015年第7期。

[4]宋立翔:《证据“三性”和“两力”之关系研究》,载《第十六届尚权刑事辩护论坛论文集》。

[5]纵博、马静华:《论证据客观性保障规则》,载《山东大学学报 (哲学社会科学版)》2013年第4期。

[6]宋立翔:《证据“三性”和“两力”之关系研究》,载《第十六届尚权刑事辩护论坛论文集》。

[7]即最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部。

[8]参见韩旭:《非法证据排除新规:进步、局限及其适用问题——基于〈严格排除非法证据规定〉的分析》,载《江苏行政学院学报》2018年第1期。

[9]参见董坤:《违反录音录像规定讯问笔录证据能力研究》,载《法学家》2014年第2期;万毅:《何为非法 如何排除?——〈评关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定〉》,载《中国刑事法杂志》2017年第1期。

[10]参见郭志远:“我国讯问录音录像证据规则研究”,载《安徽大学学报》(哲学社会科学版)2013年第1期。韩旭教授亦持类似观点,参见韩旭:《非法证据排除新规的进步与不足——新“非法证据排除规程”评析》,载《法学杂志》2025年第1期。

[11]马静华、纵博:“讯问录音录像:功能定位与司法适用——以刑事诉讼制度改革为背景”,载《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第10期。

[12]参见龙宗智:《我国非法口供排除的“痛苦规则”及相关问题》,载《政法论坛》2013年第5期。

[13]可参见邓天兵犯故意杀人罪二审刑事裁定书,(2021)渝02刑终125号;訾景新故意伤害一审刑事判决书,(2020)京01刑初54号;符某甲犯故意伤害罪一审刑事附带民事判决书,(2014)泸刑初字第26号。

[14]可参见郭鹏走私、贩卖、运输、制造毒品罪二审刑事裁定书,(2019)川20刑终88号;潘某甲犯故意伤害罪一审刑事判决书,(2015)淮法刑初字第00279号;韩德勇、郑某犯诈骗罪二审刑事判决书,(2016)苏06刑终66号。

[15]参见吴宏耀:《非法证据排除的规则与实效——兼论我国非法证据排除规则的完善进路》,载《现代法学》2014年第4期。

[16]参见何家弘、王爱平:《强制性讯问录音录像推定规则》,载《国家检察官学院学报》2015年第3期。

[17]]参见史文军、刘永泽抢劫、非法拘禁二审刑事裁定书,(2020)赣05刑终68号。

[18]参见牛凯、杨建峰走私、贩卖、运输、制造毒品罪一审刑事判决书,(2017)川08刑初30号。

[19]参见李小平与杨保全、钟建安等组织卖淫罪二审刑事裁定书,(2020)琼97刑终327号。