作者:尚权律所 时间:2026-01-05

编者按

2025年11月29日,“法律职业大讲堂”第二讲在中国政法大学海淀校区教学图书综合楼0102教室举行。本次讲座由中国政法大学法学院、中国政法大学法律职业伦理研究所、中国政法大学律师学研究中心主办,北京市尚权律师事务所协办。

本讲主题为“认罪认罚从宽语境下的律师辩护”,由清华大学教授、博士生导师、清华大学法学院证据法研究中心主任、中国案例法学研究会副会长、《清华法学》副主编易延友教授主讲,尚权律师事务所合伙人于天淼参加发言。

以下是于天淼律师在讲座上的发言,整理刊发以分享给广大律师同行。

于天淼

北京市尚权律师事务所合伙人

尊敬的易教授、程教授、各位老师、各位同仁、同学们:大家好!我是北京市尚权律师事务所的于天淼律师,深感荣幸能在中国政法大学聆听易教授的精彩讲座。在此,我谨向各位老师汇报我的学习心得体会,并与同学们分享一些我在实践经验中的思考与感悟。

一、讨论认罪认罚语境下的刑事辩护具有重大意义

易延友教授在今天讲座的开篇便提出了一个值得深思的问题:当一个案件已经达成认罪认罚,是否仍有必要进行辩护?在认罪认罚的背景下,探讨刑事辩护的价值究竟何在?坦白说,初见这一议题时,我也有相似的疑虑。毕竟,认罪认罚制度已推行逾六年,除了那些被反复讨论的旧议题,这一领域是否还蕴含着新的探讨空间?易教授在今日的讲座中,通过多个实践案例、相关法律规定及法学理论的深入剖析,对这一问题进行了详尽的解答。接下来,我也借助三组数据,阐述我对这一问题的见解。

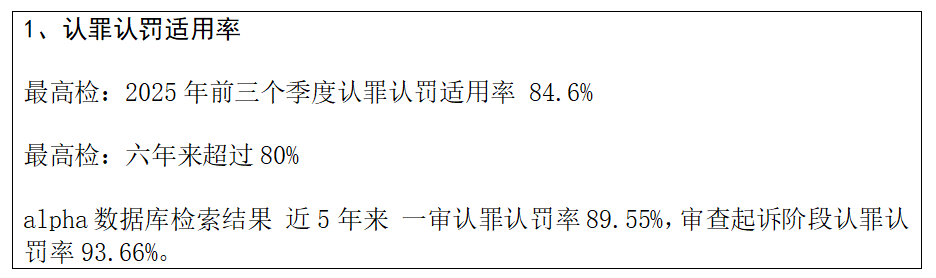

第一组数据涉及认罪认罚的适用率。根据最高检发布的官方数据,2025年前三个季度的认罪认罚适用率高达84.6%,认罪认罚制度实施六年以来,其适用率始终维持在80%以上。我在alpha数据库中也进行了审查起诉阶段和审判阶段的案例检索,所得数据与最高检提供的信息基本吻合:近五年来,审查起诉阶段的认罪认罚适用率达到了93.66%,而一审阶段的适用率则为89.55%。我们讨论认罪认罚语境下的辩护问题,正是基于这些坚实的数据支撑,这几项数据表明:目前八九成的刑事案件都涉及认罪认罚,我们在认罪认罚语境之下讨论刑事辩护是非常有必要的。

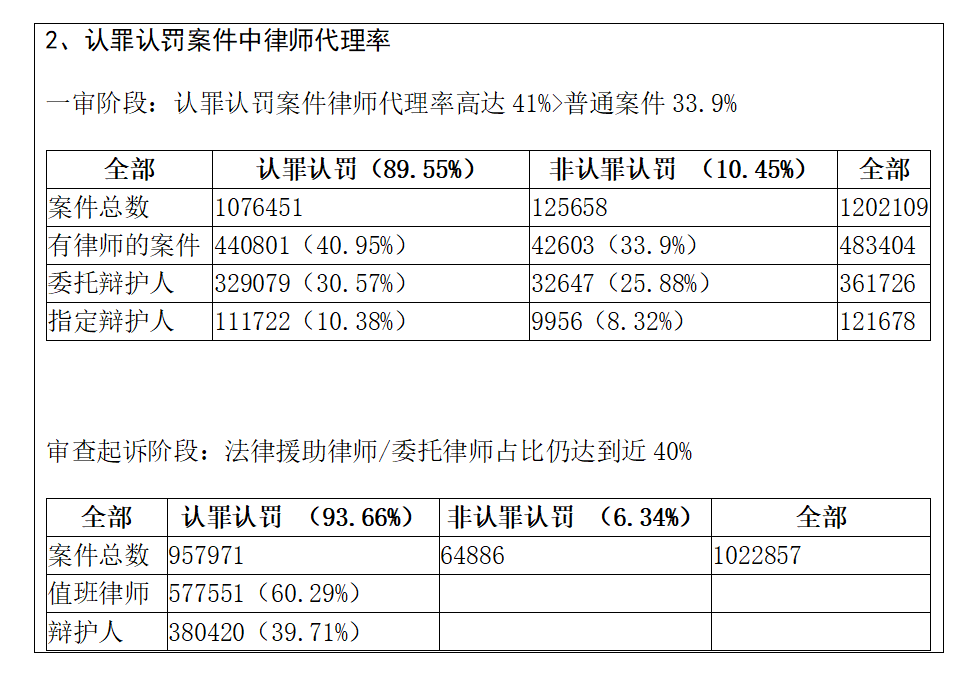

可能有些同学在看到这些数据时,会和我产生同样的疑问:那些未适用认罪认罚的10%-20%的案件是否律师代理较多?尽管适用了认罪认罚的案件占比高达八九成,但其辩护率却相对较低?

为此,我又深入探究了第二组数据:认罪认罚案件中律师的代理率。需要说明的是,我所统计的数据可能并不完全准确,因为最高法发布的部分案件并未公开裁判文书,这些数据经过alpha数据库的转换,可能存在一定的不准确之处,但我们可以将其作为参考。在一审阶段的认罪认罚案件中,律师代理率高达41%,而普通案件(非认罪认罚案件)的律师代理率为33.9%。这意味着,认罪认罚案件中的律师代理比例甚至高于非认罪认罚案件,这确实超出了我的预期。至此,我们可以得出一个结论:一方面,认罪认罚案件占据了所有案件的绝大多数,另一方面,认罪认罚案件中当事人委托律师的需求仍然占比较大,所以,律师在认罪认罚案件中的辩护是当事人需要的且是有非常价值的。

还有一个疑问是,既然在审查起诉阶段已经签署了《认罪认罚具结书》,为何一审阶段仍有如此高的代理率?为此,我又进一步查询了审查起诉阶段的情况,发现认罪认罚率高达93.66%。需要指出的是,公开的起诉书和不起诉书在用词上不够精确,使得我们难以判断介入案件的是委托律师还是法律援助律师。然而,有一个数据较为明确,即值班律师与非值班律师的区分。在这些案件中,值班律师的占比为60.29%,而其他辩护人的占比为39.71%。这一比例有助于我们了解审查起诉阶段的基本情况,表明法律援助律师或委托律师在认罪认罚案件中的占比仍接近40%。

第三组数据聚焦于认罪认罚案件中律师的身份问题。或许大家会关心:在这类案件中,委托律师和法律援助律师哪个群体更为普遍?在查阅数据之前,我的主观推测倾向于法律援助律师占多数,因为多数案件在法律援助律师辩护后,通常不会再交给委托律师辩护。然而,经过数据检索,我发现有律师参与的认罪认罚案件中,30.57%属于委托辩护,而10.38%为法律援助辩护。这一结果颇令我意外,不知大家如何看待。换言之,在认罪认罚案件中,许多收取律师费的辩护律师深度参与其中,而非像法律援助律师那样可能以较少的时间和精力投入。因此,探讨如何在认罪认罚案件中寻求更优质的辩护,具有深远的现实意义。

二、司法实践反映出的认罪认罚制度的缺陷与不足

我想探讨的第二个问题是易教授所指出的认罪认罚制度的结构性缺陷及其不足之处。

首先,是制度的结构性失衡问题。易教授刚才提及一个万某的案例:万某于8月7日签署了一份认罪认罚具结书,量刑建议为两年半;然而在11月,他又签署了另一份认罪认罚具结书,量刑建议变为三年半。尽管检察官解释称,前一份具结书未明确写明具体量刑建议,仅为口头承诺,但我质疑的是,律师手中难道没有保留之前那份《认罪认罚具结书》吗?在实际操作中,我们常遇到这种情况:律师签字后的具结书通常不交予律师,而是直接装卷,有时当事人也无法获取。如此一来,若检察官替换了前一份具结书,辩护律师将没有任何证据和线索来证明先前已签署过相关文件。具结书是否交予律师,虽看似小事,却深刻反映了律师在控辩量刑协商程序中的话语权状况。

我参与办理过一起案件,该案件的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪。在审查起诉阶段,我多次向北京某区检察院的检察官提出沟通认罪认罚及量刑建议的问题,但检察官始终拒绝明确刑期,坚持要求先认罪再讨论量刑。在与我通话时,检察官甚至表示:“我知道我们一提刑期,你们律师就会要求降低,不如你先提出刑期。”在我提出当事人期望的量刑建议后,检察官仍未给予明确表态,后来突然通知我前往看守所签字。这一通知来得十分突然,我与检察官尚未进行充分沟通,且我尚不清楚当事人是否同意。随后,我在看守所大厅等候,检察官先与我的当事人会见,之后通知我谈妥了,让我上去签字。在此过程中,我再次向检察官询问量刑建议,但依然未获回应。到了二楼会见室,我询问当事人,得知当事人也仍不清楚量刑建议。最终,我要求检察官出示具结书,签字前,当事人发现量刑建议远高于预期,无法接受该刑期,因此未予签字。尽管这只是个别检察官的行为,但也反映出检察院在案件处理中的绝对主导地位,使得控辩双方难以进行实质性协商。

从这两个案件中也可以看到,当前制度呈现“恩惠”而非“互惠”的特征,检察机关占据绝对主导地位,量刑协商缺乏实质性。

第二,审查起诉阶段大量认罪认罚案件由值班律师见证,然而值班律师见证制度存在显著的缺陷。

再花些时间分享一个我的亲身经历。有一次,我在看守所走廊里等待会见时,观察到一位检察官连续提审了多名嫌疑人,并手持多份已由当事人签好字的认罪认罚具结书。随后,这位检察官在走廊里将这些具结书一并交给一位值班律师,这位值班律师什么在都没有参与的情况下,就直接将一沓具结书一起签了字。

这其中暴露出诸多问题:值班律师在签字“见证”时,对犯罪嫌疑人的罪名、被指控的事实一无所知,甚至连嫌疑人的姓名都不清楚。至于犯罪嫌疑人是否理解认罪认罚的含义,以及是否有相关人员向他们解释认罪认罚制度,就更无从谈起了。在这种情况下,如何确保犯罪嫌疑人、被告人签署具结书的自愿性?

对于认罪认罚制度当前存在的结构性缺陷与不足,易教授明确指出:需从职权主义逐步转向当事人主义;从不平等协商过渡到平等协商;从有限协商扩展至全面协商,以及从刑法内的从宽处理转向刑事诉讼法中具有独立价值的程序性协商设置,这些观点我深表赞同,时间关系就不再展开了。

三、聚焦认罪认罚视角下的个案辩护

最后一个问题聚焦于认罪认罚视角下的个案辩护。易教授刚才也讲到了两个案例,基于此,我也谈谈我的几点看法。

第一,在认罪认罚案件中,犯罪嫌疑人、被告人的程序性权利绝不能被削弱。易教授所讲的一个案例中提到,在共同犯罪案件中,未作出认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人的辩护律师,有向其他认罪认罚的同案犯进行发问的法定权利,这一权利应当得到充分保障。另一个案例中提到,非认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人的律师,有权获知其他认罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人的证据情况。若存在非法证据,非认罪认罚的同案犯辩护律师也有权提出非法证据排除申请。这是显然的,也是应当的。

第二,在认罪认罚案件中,律师进行强有力的无罪辩护有助于推动量刑协商。正如易教授刚才提到的案例,被告人最初被判处十二年有期徒刑,但在辩护律师坚持不懈地进行多轮无罪辩护后,最终获得了六年有期徒刑的判决结果。我也曾处理过类似的案件,起初检察院对犯罪嫌疑人、被告人的量刑建议为五年,审查起诉阶段签署具结书时的量刑建议为四年,而在开庭时,我依然坚持无罪辩护,最终法官当庭给出的量刑为三年半。尽管最终没有达成无罪辩护的结果,但对于当事人而言,这一策略仍不失为一种有效的辩护方式。

第三,在认罪认罚案件中,还应强化侦查阶段和审查起诉阶段的刑事辩护工作。在刑事诉讼过程中,阶段越靠前,辩护律师为当事人争取权益的空间就越大,这已成为律师行业的普遍共识。在侦查和审查起诉阶段,辩护律师可向公安机关提交详细的辩护意见,全面沟通协商当事人是否构成犯罪,是否存在有利于当事人的量刑情节,案件的证据上是否存在明显的瑕疵,是否可能证据问题换取认罪认罚量刑结果的协商,在认罪认罚的情况下,是否能争取一个不起诉的结果。

第四,在认罪认罚案件中,不仅要关注犯罪嫌疑人、被告人有罪或无罪的实体辩护,还应更多地关注量刑辩护及程序意义上的辩护。辩护律师可以通过量刑细则、各省相关规定以及案例检索结果,进行有针对性的辩护。对于共同犯罪案件,可以对同案犯进行参照。针对共同犯罪的组织者和领导者,可以采取“组团谈,优先谈”的策略;而对于从犯,则应优先采用“分别谈”的策略。

由于时间有限,我今天暂且分享到这里,谢谢!