作者:尚权律所 时间:2022-08-24

易文杰

北京尚权律师事务所实习律师、法学硕士

摘要

性侵儿童案件的特殊证据构造决定了被害人陈述在事实认定中的核心地位。司法实践中,辩方经常以儿童不具有作证能力、儿童陈述受到诱导、儿童陈述的细节不清、前后矛盾以及迟延报案等问题作为质证理由。对此,部分法官已意识到在审查判断儿童陈述时,应当根据儿童的身心发展特点运用不同于成人的特殊经验法则。此种做法在审查判断一般性事项上具有实效,但对于儿童作证能力、诱导性询问、创伤后反应等专业性问题的判断而言却稍显无力,这导致法官难以精准把握审查判断的切入角度并有效回应辩方的质疑。完善性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断路径应当是,建立儿童作证能力审查制度、排除使用强诱导性询问方法获取的儿童被害人陈述、引入专家辅助判断儿童被害人陈述真实性以及总结审查判断儿童被害人陈述的特殊经验法则。

关键词:性侵儿童;被害人陈述;审查判断;特殊经验法则

一、问题的提出

近年来,我国性侵儿童案件频发,引发社会广泛关注。最高人民检察院公布的数据显示,2017至2019年,检察机关共起诉强奸、强制猥亵、猥亵儿童犯罪案件4.34万人。就性侵儿童案件而言,犯罪地点通常发生于隐蔽空间,除了加害人与受害儿童之外,往往欠缺目击证人或监控视频。此外,性侵儿童案件普遍存在报案不及时的现象,进而导致相关现场物证及生物证据灭失。因此,一旦被告人拒不认罪,此类案件中所仅存最有力之证据,莫过于被害人陈述此一直接证据,这就使得这类案件往往呈现出以被害人陈述为主的证据构造,在事实认定上,被害人陈述起到了决定性的作用。

但在司法实践中,辩方经常会对儿童被害人陈述的证据能力和证明力提出诸多质疑,例如被害人陈述不具有证据能力或有一定缺陷、被害人陈述受到侦查人员诱导、被害人陈述缺乏细节、前后矛盾以及迟延报案等。而部分法官已基本掌握性侵儿童案件中的特殊经验法则,并将其运用于对被害人陈述的审查判断中,但对于诸如儿童作证能力、诱导性询问、创伤后反应等专业性问题却显得无所适从。

从规范层面来看,近年来,最高司法机关积极探索符合未成年人身心特点的办案方式、方法,相继发布了一系列规范性文件。例如,2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》(以下简称《意见》),最高人民检察院分别于2015年、2017年发布了《检察机关加强未成年人司法保护八项措施》、《未成年人刑事检察工作指引(试行)》,但这些文件主要涉及性侵未成年人案件的定罪量刑问题以及询问未成年被害人的程序问题。可以说,就未成年被害人陈述而言,当前立法仅关注到取证问题,尚未涉及受性侵儿童被害人陈述的审查判断问题。

在学术界,部分学者从比较法的视角对性侵儿童案件被害人陈述的审查判断问题展开了研究,并提出了一些改革措施,这对于解决性侵儿童案件的事实认定难题具有重要意义。然而,比较法研究固然能够为我们提供有益借鉴,但如何具体落实到我国的立法与实践之中仍需结合现实国情进行考量。就目前来看,鲜有学者对性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断进行实证研究,使得对这一主题的研究停留在域外移植层面,未能与我国的司法实践相结合。

基于此,本文拟通过中国裁判文书网检索相关案例,并对其进行逐一细致分析,试图梳理出司法实践中辩方质疑儿童被害人陈述的理由以及法官审查判断儿童被害人陈述时所考虑的因素,以明确把握法官对儿童被害人陈述的采信情况。在此基础上,结合域外的有益经验,就我国性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断问题提出可供参考的建议。

二、性侵儿童案件中被害人陈述审查判断的实证考察

在进行实证研究之前,有必要先对本文中的性侵儿童案件所涉及的罪名进行说明。黎宏教授指出,在我国刑法当中,专门防治性侵害的条文只有三个,即刑法第236条所规定的强奸罪,第237条第1款所规定的强制猥亵妇女罪(已改为强制猥亵、侮辱罪),第237条第3款所规定的猥亵儿童罪。

按照此观点,性侵儿童案件所涉及的罪名只有两个,即强奸罪(奸淫幼女)和猥亵儿童罪。而根据《意见》第1条之规定,性侵儿童案件所涉及的罪名除强奸罪(奸淫幼女)、猥亵儿童罪外,还包括组织卖淫罪、强迫卖淫罪,容留、介绍卖淫罪,引诱幼女卖淫罪等。考虑到在实践中,性侵儿童案件涉及的主要罪名就是强奸罪(奸淫幼女)和猥亵儿童罪,其他罪名并不具有典型性,故本文将研究罪名限定为强奸罪(奸淫幼女)和猥亵儿童罪。

为了了解被害人陈述在我国性侵儿童案件中使用的情况,本文在中国裁判文书网上进行了检索。检索情况如下:第一,以“猥亵儿童罪”为案由,以“被害人陈述”为关键词,将裁判日期设置为2015年9月1日至2020年9月1日进行检索,共得到866份判决书。第二,以“强奸罪”为案由,以“幼女”、“被害人陈述”为关键词,将裁判日期设置为2015年9月1日至2020年9月1日进行检索,共得到534份判决书,故两类罪名共1400份判决书。通过逐一阅读,筛选出辩方对被害人陈述直接提出质疑以及详细记录了被害人陈述具体内容的判决书,共得到有效判决书205份。通过对205份裁判文书进行分析统计,希望了解以下两个问题: 一是,辩方通常以哪些理由来质疑被害人陈述; 二是,法院在审查判断被害人陈述时所考虑的因素。

(一)辩方视角:质疑被害人陈述的理由

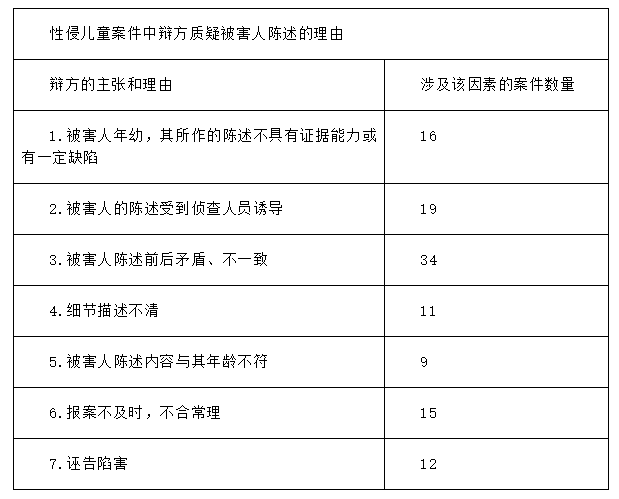

在实践中,辩方提出的理由和主张非常多样,具体情况如下:

从上述统计表可看出,在直接质疑儿童被害人陈述的案例中,辩方的质疑涵括证据能力和证明力两个方面。在证据能力方面,辩方的质疑理由有两个角度,其一为“被害人年幼,其所作的陈述不具有证据能力或有一定缺陷”,其中“所作的陈述有一定缺陷”,其实质也是以被害人之年龄来质疑被害人陈述的证据能力,共有16个案件的辩方提出此项异议。其二为“被害人的陈述受到侦查人员诱导”,也即被害人的陈述系通过非法方法获取,故不具有证据能力,共有19个案件的辩方提出此项异议。

在证明力方面,辩方质疑的理由很多,其中“被害人陈述前后矛盾、不一致”这一质疑理由最为常见,共有34个案件的辩方提出此项异议。此外,“细节描述不清”、“被害人陈述内容与其年龄不符”、“报案不及时,不合常理”、“诬告陷害”等也成为辩方攻击被害人陈述证明力的理由。下面结合具体案例逐一进行分析。

第一,关于被害人年幼,其所作的陈述不具有证据能力或有一定缺陷的质疑理由。在实践中,辩护人经常以被害人年幼为由,质疑被害人辨别是非、正确表达的能力。例如,在王月俤强奸案中,辩护人提出“被害人在做笔录时年仅四岁零四个月,属于无民事行为能力人,是否有辨别是非、正确表达的能力都没有相关鉴定”。在王文军强奸案中,辩护人提出“被害人仅有三岁不能准确表达,证言没有证明效力”。在余夕丙强奸案中,辩护人提出“鉴于受害人的年龄,辩护人认为受害人的陈述在证据能力方面存在一定的瑕疵,受害人的意识判断、行为定性、事物认知等方面不能准确表达”。在洪民强猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人系儿童,不具有完整意思表达能力,其所作的证词有一定缺陷”。

第二,关于被害人陈述受到侦查人员诱导的质疑理由。实证研究发现,辩护人已注意到儿童被害人陈述易受诱导的问题,并将其作为程序性辩护的重要理由,共有19个案件的辩护人提出此项理由,作为否定被害人陈述证据能力的依据。例如,在张岩猥亵儿童案中,辩护人提出“公安机关对被害人有诱导性发问”。在李斌猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人黄某陈述重要情节时多使用法言法语,系受引导所致,真实性、客观性存在问题”。在肖杰良猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人第二份陈述明显是受到诱导而作出,不符逻辑和常理”。在尹思想强奸案中,辩护人提出“郭某未满十四周岁,公安机关讯问时有诱导行为”。在王月俤强奸案中,辩护人提出“公安发问方式均系结论性发问,不合法”。

第三,关于被害人陈述前后矛盾、不一致的质疑理由。在司法实践中,辩护人提出该理由的频率最高,显示出这一问题的普遍性。例如,在王传斌猥亵儿童案中,辩护人提出“报警当天被告人王传斌是否存在猥亵被害人高某己的行为,被害人陈述前后不一致......对于起诉书指控的其他几起犯罪事实,高某己关于猥亵时间、地点、猥亵的方式等陈述也前后矛盾”。在张占超猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人关于张占超亲、摸其的持续时间、是否使用暴力、威胁手段、是否将车辆上锁等问题的陈述自相矛盾,不能作为定案根据”。在刘厚裕强奸案中,辩护人提出“被害人的多次陈述自相矛盾,且与被告人的供述相互矛盾。被害人系当事人,对犯罪经过、时间等具体的案件事实应当非常清楚,但被害人的多次陈述相互矛盾”。

第四,关于细节陈述不清的质疑理由。由于儿童在记忆能力、表达能力等方面的受限,导致儿童在对案件细节的描述上存在困难,这也成为辩方质疑被害人陈述的理由。例如,在杨某某猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人马某某陈述中对于细节描述不清,本案事实不清、证据不足”。在包茂贵强奸案中,辩护人提出“公诉机关指控被告人犯强奸罪的时间、地点十分不清楚”。在李斌强奸案中,辩护人提出“被害人陈述中关于李斌实施强奸行为的具体日期、时间段及奸淫的次数描述不清楚,本案事实不清、证据不足”。

第五,关于被害人陈述内容与其年龄不符的质疑理由。在一些案件中,辩护人会提出被害人陈述内容过于成人化,其用词、用语超出了该年龄段儿童的认知范围。如在吴某猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人齐某关于案件事实的陈述,完全超出其认知能力,齐某是6岁的小孩,对自己的身体部位还不具有认知能力,然而其居然能说出‘阴部’、‘下体’等专业性词汇,其对案发环境的判断和对被告人的描述也与6岁儿童的认知能力严重不符。”在卢培海强奸案中,辩护人提出“被害人陈述笔录的语言逻辑性强,过于成人化,与其年龄、认知、记忆和表达不符,存在反复说教的嫌疑。”

第六,关于报案不及时,不合常理的质疑理由。在实践中,由于被害人系儿童,故一般都是被害人家长报案。报案不及时主要包括两种情形,一是被害人未将遭受性侵害的情况告知家长,家长也未及时发现,导致报案不及时。例如,在宋金柱猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人陈述宋金柱每次对其的猥亵行为有半个小时,时间长达三年多,作为在国际学校就读的被害人接受过良好的性教育,其不及时寻求帮助不符合常理。”在昂某猥亵儿童案中,辩护人提出“被害人已超过十岁,具有辨别是非能力,如确实遭到侵害应当在事发后立即告发”。二是家长及时知道了相关情况,但未立即报案。例如,在黄健宗强奸案中,辩护人提出“被害人家长报案不及时,与常理不符。”

第七,关于本案系诬告陷害的质疑理由。在实践中,辩方所提的诬告陷害包括两方面,一是被害人主动诬告陷害被告人。例如,在刘厚裕强奸案中,辩护人提出“结合全案证据,不能排除被害人对被告人揭发其见网友之事而报复,或者害怕其父母责骂而转嫁于被告人的合理怀疑”。二是被害人受家人指使诬告陷害被告人,这个是主要理由,在辩方以诬告陷害为辩护理由的12个案件中,有9个系以此为理由。例如,在陈某某猥亵儿童案中,辩护人提出“被告人没有支付分手费,导致刘某某怀恨在心,从而串通教唆女儿盘某捏造事实,恶意报复陷害被告人”。

从以上质疑理由可以看出,在性侵案件中辩方针对儿童被害人陈述的质疑理由和针对成年被害人的质疑理由有其特殊之处。其中,“被害人年幼,其所作的陈述不具有证据能力或有一定缺陷”、“被害人陈述与其年龄不符”这两项质疑理由是性侵儿童案件所独有的。此外,受儿童被害人特征影响,相较性侵成年人案件而言,“被害人的陈述受到侦查人员诱导”、“被害人陈述前后矛盾、不一致”、“细节描述不清”、“报案不及时,不合常理”等质疑理由在性侵儿童案件中出现的频率更高。可以说,只有“诬告陷害”系性侵案件中的共通质疑理由。因此,在性侵儿童案件的司法实践中,辩方提出的质疑理由具有针对性,这给法院审查判断被害人陈述带来挑战。

(二)法院视角:审查判断被害人陈述时考虑的因素

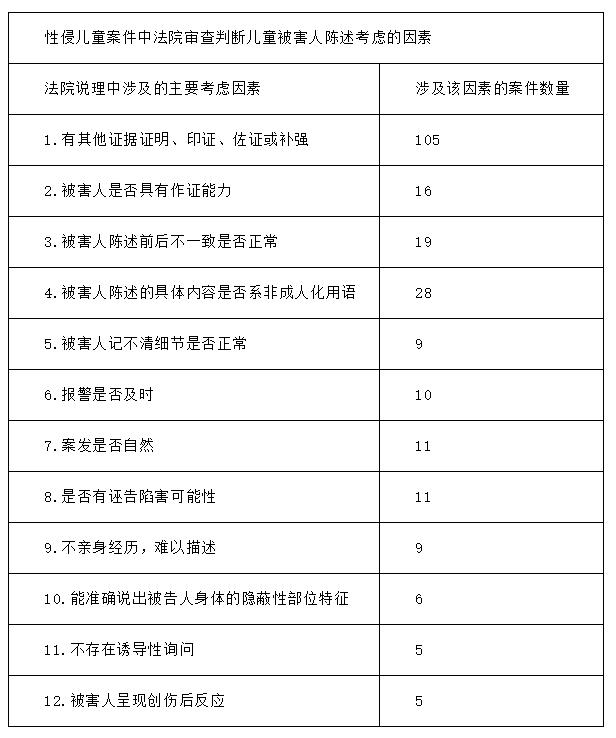

通过对205份判决书中的裁判观点进行分析、归纳后发现,在性侵儿童案件中,法院在审查判断被害人陈述时,考虑的因素如下:

通过上表可知,法院考虑的因素主要如下:

第一,审查被害人陈述是否得到了其他证据的印证、佐证、补强。我国刑事诉讼中对证据真实性的判断和案件事实的认定通行“印证证明模式”, 将获得印证性直接支持证据视为证明的关键。在利用其他证据对被害人陈述进行印证时,法院最先考虑的是被告人供述与被害人陈述是否能相互印证。近年来最高检大力推行认罪认罚从宽制度,使得性侵儿童案件中被告人的认罪率大幅提升,弥补了性侵儿童案件客观证据稀少的缺陷。在被告人供述与被害人陈述相互印证时,法院均会作出有罪判决。

其次,证人证言与被害人陈述是否相互印证。然而,性侵儿童案件中的证人往往不是目击证人,而是听被害人讲述性侵事实的家人、同学等。他们所作的证言系对被害人陈述的转述,属于传来证据,在能否与被害人陈述相互印证方面,法院的观点不同。例如,在王长清猥亵儿童案中,法院仅凭被害人陈述和其母亲的证言就认定被告人有罪。而在石兆行强奸案中,法院认为该案“仅有被害人陈述及两名证人(被害人爷爷奶奶)证言,无其他证据印证,无法形成完整的证据链,不足以证实被告人石兆行对被害人实施强奸。”

最后,鉴定意见、监控录像等是否能与被害人陈述相互印证。如在高信强奸案中,根据鉴定意见,高信的内裤和龟头擦拭物均检测出被害人的DNA,法院认为被害人陈述与鉴定意见相互印证,已形成完整的证据锁链,判决被告人强奸罪成立。但在性侵儿童案件中,由于报案不及时的现象较为普遍,导致绝大部分鉴定意见载明“未能在被告人或被害人身上检测出对方的DNA”,也即并不能起到和被害人陈述相互印证的效果。在少数案件中,被告人会采取诱骗、强迫、谈恋爱的方式将被害人带至宾馆性侵,从而留下被告人与被害人共同进出宾馆房间的监控录像。虽然监控录像并不能直接证明被告人对被害人实施了性侵,但能够与被害人所描述的遭受性侵的地点即宾馆形成印证。

但总的来说,由于客观性证据的缺乏,在性侵儿童案件中,法院主要是通过被害人陈述与被告人供述、证人证言之间的印证来判断被害人陈述的真实性。

第二,审查被害人是否具有作证能力。司法实践中,法院倾向于认为被害人具有一定的辨别是非、正确表达能力,从而肯定被害人的作证能力。例如,在刘某某猥亵儿童案中,法院认为“被害人案发时已年满六周岁,具有了一定的辨识、表达能力,应当可以表述案发时的基本情况”。在余夕丙强奸案中,法院指出“关于辩护人提出的被害人陈述的证据能力问题,本院认为被害人虽年幼,但能够完整的表达其所见所感,清楚、详细的描述了被告人的犯罪经过......故被害人的陈述可以作为有效证据予以采信,辩护人就此所提不予采纳”。值得注意的是,在辩方提出质疑的16个案件中,有一个案件法院对辩方的意见予以采纳。在王月俤强奸案中,法院指出“辩护人提出的对被害人陈某的辨别是非能力、表达能力有异议的意见,本院予以采纳”,但法院未就该案被害人陈述的证据能力问题展开进一步说明,且最后仍然采信了被害人陈述,呈现出既支持辩护意见又采信被害人陈述且不说理的怪象。

第三,审查被害人陈述前后不一致是否正常。令笔者始料未及的是,对于“被害人陈述前后不一致”的问题,法院给予了极大的包容,在辩方提出质疑的34个案件中,只有1个案件法官对被害人前后不一致的陈述未予采信,采信率达到97%。当然,从制度层面分析,由于我国侦诉审三阶段均采用同一证明标准,一些证据不够确实充分的案件在审前就已被过滤掉,被撤销案件或不起诉,故当案件进入审判阶段后,法院对定罪证据的采信度自然比较高。

实证研究发现,对于被害人前后陈述不一致问题,法院会区分不一致之处是细节还是主要事实。首先,如果不一致之处只是细节,而不是案件主要事实,法院要么不予回应,要么会以“被害人年幼,前后陈述在细节上有出入符合其年龄特点”作为包容细节不一致的理由。例如,在王传斌猥亵案中,法院回应到“关于辩护人提出被害人在侦查阶段的五次陈述中猥亵次数及具体猥亵细节部分不完全一致的意见……由于距事实发生时间较长,被害人为未满12周岁的儿童,关于细节部分无法精确回忆亦符合该年龄段儿童的特征”。在郝龙海猥亵儿童案中,法院回应到“经查,本案被害人系4岁的幼童,在认知、记忆、表达等方面能力有限,在陈述中部分情节有出入或者记忆不清符合常理,但对重要事实即被男老师抠摸其阴部导致疼痛表述清晰、稳定,可信度较高”。

其次,如果不一致之处涉及案件主要事实,法院可能会对被害人陈述的真实性予以否定。例如,在高龙胜强奸案中,在侦查阶段被害人陈述到“2014年夏天一日下午,被告人高龙胜在其位于仪陇县的家中对其实施强奸”。但在此后的补充侦查阶段被害人则称此节事实中高龙胜没有脱他的裤子,且高龙胜只用手摸了其阴部。法院认为“被害人高某在补充侦查阶段的陈述与侦查阶段的陈述相矛盾,且根据现有证据不能排除该矛盾......该矛盾导致了存在被告人高龙胜未对被害人实施性侵的可能性......该节指控,因证据不足,不能排除合理怀疑,不能认定”。在该案中,被害人先前陈述被告人对其实施强奸,此后又陈述被告人没有脱他的裤子,且只用手摸了其阴部,这显然已涉及到案件主要事实。

第四,审查被害人陈述的具体内容是否系非成人化用语。由于儿童的词汇量匮乏、社会阅历尚浅,在表达习惯上异于成人,从而促使法院将被害人陈述的具体内容是否系非成人化用语作为考虑因素。就本文收集到的1400份裁判文书而言,尚未有法院以“被害人陈述的内容过于成人化”为由削弱被害人陈述证明力的案例,皆系以“被害人陈述的内容非成人化”为由肯定被害人陈述的证明力。例如,在吴运春强奸案中,法院指出“被害人用非成人化的语言描述的被告人生殖器外观特征(长得像一个‘一’,不是很长,也不是很短,是竖着的)和被告人对其实施性侵的经过(吴某爸爸用他的小鸡鸡在其小便的地方像消毒一样来回擦),与被害人的年龄和认知水平相吻合”。

第五,审查被害人陈述缺乏细节是否正常。实证研究表明,对于被害人陈述缺乏细节的问题,法院采取包容态度,一般以被害人年幼以及作证时间距离案发时间较长作为对辩方质疑的回应。例如,在李根猥亵儿童案中,法院认为“根据两名被害人的年龄,两人对自己是否被猥亵应有基本的认知,但鉴于认知能力与成人有别,加之本案是在发生一年后才揭露,不能责难被害人陈述清楚被猥亵的具体时间、地点、手段等详细内容,故对相关理由及意见不予采纳”。在包茂贵强奸案中,法院回应到“对被告人包茂贵的辩护人提出公诉机关指控被告人犯强奸罪的时间、地点十分不清楚的辩护意见,经查,被害人在遭受侵害时未满十四周岁,其智力远低于年龄段的正常人,认识能力、辨别能力及记忆能力也与常人存在差异,被害人不能准确记忆犯罪时间及犯罪现场的陈设符合客观自然规律”。

第六,审查被害人报案是否及时。实证研究发现,对于被害人报案及时的案件,法院往往会在判决书中予以指出,作为判断被害人陈述真实性的因素。对于被害人报案不及时的案件,法官一般会审查被害人报案不及时的原因,而不会直接削弱被害人陈述的证明力。例如,在宋金柱猥亵儿童案中,针对辩方所提的“被害人报案不及时,不合常理”的意见,法院在审查被害人陈述后指出“被害人李某虽未在被侵害后及时寻求帮助,但所做解释符合情理,亦符合其年龄特征和认知水平”。在朱火根强奸案中,法院指出“本案未及时报案有被害人年幼无知的原因,也有其爷爷奶奶作为农村老人因顾虑孙女名声而选择与被告人私了的情形”。

第七,审查案发是否自然。依据一般经验常识,案发自然能够对被害人指控的真实性起到证明作用。通常而言,当儿童对侵害事件自然的或无意的披露时,法院一般会认定为案发自然。例如,在班胜利强奸案中,被害人母亲王某晚上给被害人换衣服时,发现被害人内裤不整,扭在一边,不像是她自己弄的,其问她,她说是“爷爷”脱她裤子,不知道为什么把他小鸡鸡放在她尿尿的地方。王某带着被害人去质问那个“爷爷”,他说没有,死不承认,王某便将他反锁在宿舍内,然后报警,法院认为案发过程自然。在关永西强奸案中,被害人母亲梁某在帮被害人洗澡的时候,被害人说她下面很痛,其看了很红,问她是怎么回事,她说是邻居爷爷用他的“鸡鸡”弄的,然后其就带被害人到邻居关永西家,被害人指着关永西说是他弄的,梁某于是报警,法院认为案发过程自然。

第八,审查是否存在诬告陷害可能性。首先,对于辩方所提被害人主动诬告陷害的意见,法院倾向于认为儿童不会主动诬告他人。例如,在王建伟猥亵儿童案中,法院明确指出“基于儿童的天性,其陈述中诬告陷害别人的可能性极小”。在王继峰猥亵儿童案中,法院指出“被害人年龄尚小,其生理、心理和智力发育程度都不具有编造事实构陷被告人的常识”。其次,对于辩方所提的被害人系受到其家人指使而诬告陷害被告人,法院一般会通过审查被告人与被害人家人的关系来判断。例如,在孙某猥亵儿童案中,被告人孙某系被害人的继父,辩护人提出“本案不能排除被害人受其母亲姜某教唆诬告被告人孙某的可能”。法院回应到,“针对辩护人提出的本案系姜某诬陷的辩解,有被告人孙某的父母证明被告人孙某与姜某二人夫妻感情尚好,可排除诬陷的可能”。在辩方所提被害人系受到其家人指使而诬告陷害被告人的9个案件中,有1个案件得到法院支持。在陈某某猥亵儿童案中,被告人陈某某一直否认猥亵事实,并认为本案是被害人母亲刘某某没有拿到分手费而怀恨在心,便串通被害人捏造事实、污蔑自己,法院综合审查全案证据后认为无法排除诬告陷害的可能性,判决被告人无罪。

第九,审查被害人的陈述是否属于不亲身经历,难以描述。在部分案件中,法院认为被害人陈述的内容,以被害人的认知能力,是无法编造的,也即不亲身经历,难以描述。例如,在肖能柱强奸案中,被害人描述到“干爸用手摸其小便的地方,其觉得无聊就闭上眼睛想睡觉,干爸摸了一会站起来,其张开眼睛看见他腰下面有一条长长的恶心的东西(是男孩子小便用的东西,其在弟弟身上看见过),那个上面还套着白色的气球一样的东西(靠近根部的位置还有一个跟气球吹气部位一样的圈圈),接着干爸就压在其身上分开其的腿用那个恶心的东西往其小便的地方插,没插进去,其感觉难受又很困就闭上眼睛想睡觉。”法院认为“被害人陈述的一些细节,如强奸使用的东西与方法等,结合被害人的认知能力,不亲身经历,难以描述”。

第十,审查被害人陈述是否提及被告人身体的隐蔽性部位特征。根据《高法解释》第141条之规定,我国刑事诉讼中已确立隐蔽性证据规则,但该规则目前仅限于对被告人供述进行补强。在性侵儿童案件中,当被害人能说出被告人身体的隐蔽性部位特征时,可以增强法官对被害人陈述真实性的内心确信,其逻辑与隐蔽性证据规则类似。例如,在石兆行强奸案中,法院指出“被害人在第二次陈述时,对石兆行的裤带细节进行了描述,并得到石兆行的认可。因案发系冬季,如石兆行未解开衣服,其裤带细节不会被被害人所知晓”,从而对被害人陈述的真实性予以认可。在吴运春强奸案中,被害人描述出被告人作案时所穿内裤的特征(黑色和黄色在一起的颜色),与侦查人员从被告人吴运春处扣押的案发当日其所穿内裤相符,法院对被害人陈述予以采信。

第十一,审查是否存在诱导性询问。在实践中,法院对辩护人提出的公安机关存在诱导性询问的意见要么未予回应,要么不予采纳。在辩方提出质疑的19个案件中,未予回应的有14件,不予采纳的有5件。不予采纳的案件具体如下:在张岩猥亵儿童案中,法院认为“通过当庭播放公安机关对申某询问的同步录音录像,公安机关并无被告人所称的诱导式发问,申某陈述自然且内容符合其年龄、智力状况。”在杨某某猥亵儿童案中,法院指出“被害人系在监护人在场情况下向公安机关陈述案件事实,无证据证明其陈述内容受到他人诱导,故被害人陈述可以作为定案证据”。在于广军猥亵儿童案中,法院回应到“辩护人关于公安机关取证程序违法的意见,依据不足,本院不予采纳”。在尹思想强奸案中,法院指出“经查,公安机关在询问被害人时程序合法,并无不当”。在王月俤强奸案中,法院指出“辩护人提出公安发问方式均系结论性发问不合法,但纵观全案笔录,公安机关并未采取诱导性或设论性的发问,故对该辩护意见不予采纳”。

第十二,审查被害人是否呈现创伤后反应。实证研究表明,儿童在遭受性侵害后易产生创伤后反应,创伤后反应的具体表现为抑郁、易怒、恐惧独处、沉默、自闭、失眠、做噩梦、厌学、注意力不集中等。在本文收集到的1400个案例中,共有86个案例显示被害人呈现创伤后反应,比例为6.1%。在这86个案件中,其中有5个案件法院在判决理由部分对被害人呈现创伤后反应的情况予以提及,并将其作为辅助判断被害人陈述真实性的因素。

具体情况如下:在特瑞克、曹紫嫒猥亵儿童案中,法院指出“就医记录、医院检验情况记录、门诊疾病诊断证明单及证人韩某某的证言证实被害人徐某某外阴阴唇上有擦伤痕迹,且患上创伤后应激障碍,在提到外教时情绪抵触,害怕外出,不愿与他人接触,进一步印证被害人徐某某陈述的真实性。”在王轶猥亵儿童案中,法院指出“针对被告人否认指控的辩解及辩护人无罪的辩护意见,被害人陈述、证人证言、微信聊天记录均证明王某某明确指认王轶对其实施了脱内裤、碰下体的行为,且被害人呈现出不能接受、不想回到王轶身边的受害情绪状态,亦能佐证被害人陈述的真实性”。在冀有俊猥亵儿童案中,法院指出“事发后被害人对上托儿班有明显抵触,亦符合被侵害后的反应。”在张圣群强奸案中,法院指出铜陵市人民医院妇科医生的证言证实幼女在受到性侵后可能会出现尿失禁,该证言可对被害人陈述加以佐证。在许海峰强奸案中,法院认为“根据四川华西法医学鉴定中心司法鉴定意见,能够证实被害人有过往性史及应激相关障碍,同时,结合刘某关于其于2013年开始被许海峰多次强奸的陈述......以上证据可以相互印证,排除合理怀疑,证实许海峰对被害人实施了强奸行为的事实”。

三、存在的问题

通过对205份裁判文书的详细分析可知,部分法院已认识到对性侵儿童案件被害人陈述的审查,要根据儿童的身心特点,按照有别于成年人的标准予以判断。例如,对儿童被害人迟延披露、陈述缺乏细节以及陈述前后不一致等问题,法院采取了相对包容的态度。在审查被害人陈述的具体内容时注重审查被害人的用字遣词是否存在成人化倾向。司法实践中的这些做法具有积极意义,值得推广。然而,法院在审查儿童被害人陈述方面尚存在以下问题。

(一)对儿童作证能力的审查流于形式

我国《刑事诉讼法》第62条第2款规定:“生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨别是非、不能正确表达的人,不能作证人。”此规定前半段的含义,理论上见解趋向一致,那就是,生理上、精神上有缺陷或者年幼,只是其中一个条件,不能辨别是非、不能正确表达,才是关键条件。在实践中,儿童被害人的作证能力常成为辩方攻击的对象。

对此,法官倾向于认为“被害人具有一定的辨别是非、正确表达能力”,继而肯定被害人的作证能力,这对于保障性侵儿童案件的惩处具有积极意义。然而,问题在于法官并未见过被害人,也极少通过询问录音录像观察被害人的陈述情况,又是如何得知被害人具有一定的辨别是非、正确表达能力呢?仅仅通过审查询问笔录显然是无法得出这一结论的。这就导致法官所作出的“被害人具有一定的辨别是非、正确表达能力”的判断具有随意性,难以令辩方信服。

究其原因,在于我国缺乏儿童作证能力的审查程序。虽然1998年《最高人民法院关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》第57条规定:“对于证人能否辨别是非,能否正确表达,必要时可以进行审查或者鉴定”,但该规定并未被纳入到《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》中。也即,我国当前并未建立儿童作证能力审查程序。儿童作证能力审查程序的缺失,不仅导致本应在庭前解决的儿童作证能力问题反而成为庭审的焦点,而且也使得法院的“模板式回应”无法起到定纷止争的效果。

(二)未足够重视儿童被害人陈述易受诱导问题

实证研究发现,诸多辩护人已关注到儿童被害人陈述易受诱导问题,并将其作为重要的辩护要点。然而,法院尚未对该问题引起重视。这表现在:

首先,对于辩方所提被害人陈述系受诱导之意见,法院的回应比例较低。在辩方提出被害人陈述系受到侦查人员诱导的19份案例中,仅有5份判决书载明法院对该问题予以了回应,在剩余的14份案例中,法院则只字未提。

其次,法院对被害人陈述是否系受诱导的审查方式流于形式。在法院对辩方质疑予以回应的5份案例中,仅有一份案例是法院通过当庭播放公安机关对被害人询问的同步录音录像,从而得出公安机关并无被告人所称的诱导式发问,被害人陈述自然且内容符合其年龄、智力状况的结论。而在其余4份案例中,法官要么直接指出“无证据证明被害人陈述内容受到他人诱导,故被害人陈述可以作为定案证据”,要么是仅仅通过审查询问笔录的方式即得出公安机关未进行诱导性询问的判断,却未对被害人陈述是否受到诱导的问题进行详细核实。

(三)对创伤后反应证据的使用呈现混乱局面

实证研究表明,儿童在遭受性侵害后易产生创伤后反应。然而,我国法院对创伤后反应证据的使用呈现混乱局面。这表现在:

首先,法院在是否将创伤后反应证据作为辅助判断被害人陈述真实性上较为随意。虽然诸多判决书显示被害人在遭受性侵害后呈现创伤后反应,但将被害人遭受性侵害后所呈现出的创伤后反应作为辅助判断被害人陈述真实性的案例极少,本文仅检索到5例,绝大部分判决书只是在证据部分将证明被害人呈现创伤后反应的证据列出,而在判决理由部分却对被害人的创伤后反应只字不提,这显示出法官在将创伤后反应证据辅助判断被害人陈述真实性上较为随意。

其次,证明被害人呈现创伤后反应的证据类型繁多。实证研究发现,公诉机关所提交的试图证明被害人因遭受性侵害而呈现创伤后反应的证据形式多种多样,包括鉴定意见、医院诊断证明、证人证言、被害人陈述、聊天记录、公安机关情况说明等。

然而,被害人是否呈现创伤后反应是一个需要专业判断的医学问题,以上证据类型并不都符合专业性的标准。例如,在万林强奸案中,虽然证人证言、被害人陈述显示被告人的犯罪行为给被害人的身心造成双重伤害,导致被害人产生创伤后应激障碍并出现一系列心理和行为症状,同时导致学习成绩大幅度下降,但被害人至绵阳市第三人民医院儿童心理科进行检查后,并未被确诊为创伤后应激障碍。

四、性侵儿童案件中被害人陈述审查判断的完善机制

立足于我国性侵儿童案件中被害人陈述审查判断的现状及其存在的问题,结合域外的有益经验,下文拟从建立儿童作证能力审查制度、排除使用强诱导性询问方法获取的儿童被害人陈述、引入专家辅助判断被害人陈述真实性以及总结审查判断儿童被害人陈述的特殊经验法则等四个方面为我国性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断提供完善思路。

(一)建立儿童作证能力审查制度

在英美法上,被害人与其他证人一样,在作证时的身份都是证人。对于儿童的作证资格问题,英美法官通常会在陪审团不在场的情况下举行一个有关证人资格的听证,这个听证或此类程序一般被称为证人资格审查程序。针对儿童作证能力问题,我国可建立儿童作证能力审查制度。这种制度包括两个层面:审查程序和审查内容。

1.审查程序

具体而言,在将来的证据立法中对儿童的作证能力可以设置一个听证程序或将其纳入庭前会议范畴,即控辩双方对于儿童的作证能力有异议或法官对儿童的作证能力心存疑虑时,可启动儿童作证能力审查程序。在这个程序中,双方各自提交支持自己诉讼主张的证据材料,法官以此为判断的基础,并可向儿童进行有针对性的提问,但是所有的提问都应以证明儿童是否具备辨别是非、正确表达的能力为中心,而不能就具体案情进行提问,否则就演变为实际审理。法官以在听证程序中获得的信息综合判断该儿童是否具有作证能力。

鉴于法官可能并不具备心理学、语言学、医学等相关专业知识,由法官对儿童是否能够辨别是非、正确表达进行裁决,在部分案件中可能会面临两个问题。

其一,部分法官对儿童是否能够辨别是非、正确表达难下决断。

其二,控辩双方对法官之裁决结果不服。此时,可引入鉴定制度。鉴定的启动包含两种情形,首先,在法官对儿童是否能够辨别是非、正确表达难下决断时,可依职权启动。其次,控辩双方如若对法官在未依职权委托鉴定机构的情形下作出的有关儿童作证能力的决定不服,可申请对儿童作证能力进行鉴定,法官无正当理由不得拒绝。

在具体的鉴定上,应采取团体鉴定方式,由具备儿童心理学、语言学、医学等知识的专业人士组成鉴定团体,通过观察、交谈等方式对儿童被害人的作证能力进行评估,鉴定过程需全程录音、录像,鉴定意见亦由团体共同撰写。此外,虽然鉴定意见对法官并无拘束力,其采纳与否由法官自由决定,但如若法官不采纳鉴定意见,应说明理由,此举既能体现出法官对鉴定意见的尊重,又能令控辩双方信服。否则法官之决定何以凌驾于专业判断之上,可能遭致非议。

2.审查内容

根据《刑事诉讼法》第62条第2款之规定,法官审查的内容应聚焦于儿童是否具有辨别是非和正确表达能力。

首先,在审查儿童是否具有辨别是非能力方面,法官或鉴定人可以故意说一些儿童明知的谎言,看儿童能否分辨。如:“如果我说你爸爸是女生,我说的对吗?”“你刚刚说你有5岁,如果我说你有6岁,我说的是真话还是假话?”“你妈妈今天打你了吗?”法官或鉴定人还可以问儿童撒谎是否正确,或进行相似询问。

其次,在审查儿童是否具有正确表达能力方面,可以有两种方式。第一,让儿童自发地讲述喜欢做的游戏、喜欢看的动漫剧情以及上学、生活经历等,在这过程中不要打断儿童。第二,若儿童较为内向而不愿自发陈述,也可以采取一问一答的方式与儿童就其感兴趣的事项进行交谈。在判断上,只要儿童能以让旁人听懂的方式相对清晰地讲述某个经历,则可以认定该儿童具有正确表达能力。

本文主张,在性侵儿童案件中应尽可能赋予儿童被害人作证能力,理由是:一方面,这是保护儿童利益的需要。性侵儿童案件的证据构造较为特殊,若否定儿童的作证能力,无异于是宣告了儿童的弱势地位,不利于保护儿童被害人利益;另一方面,尽可能赋予儿童被害人作证能力,将重心转向对其陈述之证明力的审查,也契合我国刑事证据立法所沿袭的“重证明力、轻证据能力”的道路。

(二)排除使用强诱导性询问方法获取的儿童被害人陈述

本文认为,根据实践情况,在办理性侵儿童案件时可以允许适度的诱导性询问。主要原因是,性侵儿童案件常呈现以被害人陈述为主要证据的证据构造,收集被害人陈述是办理此类案件的关键,但受儿童被害人特征之影响,询问人员较难通过开放性问题从儿童口中直接获得据以定罪量刑的证据,使得此类案件面临定罪难之困境。在此情形下,允许适度的诱导性询问可以从证据收集源头化解此类案件的追诉难题。这种适度表现为仅在问及基础性、预备性事项,或试图唤起被害人记忆时,才可以进行诱导性询问。但是,对于具有强诱导性的询问方法,应采取否定态度。

具言之,在性侵儿童案件的办理中,应当对使用强诱导性询问方法获取的儿童被害人陈述予以排除。具有强诱导性的询问方法包括: 在询问程序中几乎完全采取包含答案的限答式的提问,同一询问程序中多次重复的提问,针对儿童的回答进行了选择性加强的询问。审查证据的法官应当根据具体案件中侦查人员询问的强度、问题的复杂程度、儿童被害人的年龄等情形进行综合的判断。

在这里,还需要关注的问题是,法院通过何种方式判断被害人陈述是否系使用强诱导性询问方法获得呢?受困于儿童被害人鲜有出庭的司法现状以及庭前书面笔录具有当然效力的立法模式,法院对儿童被害人陈述的审查方式主要体现为对其庭前书面笔录的审查。而根据书面笔录判断询问人员有无使用诱导询问,存在固有的弊端。这表现在:

首先,询问笔录往往被询问人员有意识抑或无意识地加工、处理过,是经过修饰后的“产品”、“作品”,并非询问人员与被害人所交谈内容的原始形态。正如伊丽莎白·罗芙拖斯(Elizabeth Loftus)所指出的,“在可能导致记忆扭曲的众多途径中,暗示性询问是最主观、也最难以证明的。如果警方的约谈有录影或录音的记录,那么要追溯暗示性问题,可能还稍微容易一些;但如果是书面的访谈节录,情况便困难许多,因为警官通常不会把问句一字不漏地写下来,而只是把答案的重点记一记罢了”。

其次,对“诱导性询问”的有无以及诱导程度的判断是一个需要考虑多重因素的综合性判断,询问的内容只是其中一个因素。也即,判断询问人员是否使用诱导方法以及诱导之程度,不能仅仅凭借生硬的书面文字内容进行判断,而需在仔细观察询问人员询问时的神态、语气、肢体动作的基础上进行综合判断。除此之外,询问笔录也无法反映出被害人在回答问题时的情绪反应,这也影响了法官对被害人陈述真实性的审查判断。因此,为保障法官能准确判断询问人员有无使用诱导询问以及被害人陈述的真实性,在审前阶段,对被害人的询问应当全程录音录像,并随案移送,以供法官审查。

(三)引入专家辅助判断被害人陈述真实性

为了将儿童遭遇性侵害后可能出现的反常行为和创伤反应引入到刑事诉讼中,英美国家通过专家证人出庭作证方式,让事实裁判者了解该类型犯罪中的特殊经验法则,从而能够对儿童的行为和陈述内容作出正确的事实推论。专家证人的类型主要包括背景证人和个案证人,前者系对遭性侵儿童的一般性症状进行描述,从而为陪审团提供相关背景知识,后者系对具体案件中被害人症状是否符合性侵害创伤后反应提出意见,从而为陪审团进行事实认定提供参考。具体到我国,可引入专家辅助判断被害人陈述真实性。

1.扩充专家辅助人的职能范围:为法官提供背景知识介绍

在我国现行刑事诉讼制度下,尚无任何诉讼主体能承担为法官提供背景知识介绍之功能。这表现在,首先,为法官提供背景知识介绍不属于“鉴定事项”,相关意见并非通过鉴定方式得出,故鉴定人无法承担此职能。其次,《刑事诉讼法》第197条第2款规定:“公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人可以申请法庭通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见提出意见”,学界一般将此处的“有专门知识的人”称为“专家辅助人”。由于我国设立专家辅助人制度的主要目的是弥补控辩双方对鉴定意见进行质证的能力不足,因此,其功能被局限为“就鉴定人作出的鉴定意见提出意见”。这就意味着专家辅助人只能就鉴定意见提出“质证性意见”,对于鉴定意见之外的事项,即使涉及专门性问题,专家辅助人原则上也不得发表自己的意见。

“把专家辅助人的功能局限在出庭辅助公诉人、当事人质证鉴定意见,应该说是一种理论近视。”为解决这一问题,本文主张扩充专家辅助人的职能范围,即除了对鉴定意见进行质疑之外,在部分案件中,针对一些不属于鉴定事项但又确实需要专家进行必要的解释、说明的专业问题,也应允许专家辅助人提供专业意见,进而帮助法官了解相关专业知识以作出正确判断。事实上,在一些地方法院的试点当中,已经有意识地将专家辅助人角色扩展到这一层面。比如在温州市中级人民法院发布的 《关于刑事案件专家证人出庭若干问题的纪要》第3条明确规定:“需要专家证人出庭就案件涉及的其它专门性问题提出意见的”,也可以指派或聘请专家证人出庭。该规定一定程度上反映了司法实践的实际需求。

具言之,在性侵儿童案件中,公诉机关可申请专家辅助人出庭,就儿童被害人一般会出现的迟延报案、撤回指控、陈述前后不一致等行为向法庭提供专业意见,其意义在于当辩方对被害人的这些“不合常理”的行为进行攻击,而法官也可能因为被害人的这些行为,而对其陈述的真实性予以减分时,专家辅助人的意见可以将被扣减的分补回来,从而恢复被害人的信用。

2.将“被害人症状是否符合性侵害创伤后反应”纳入鉴定范围

对于被害人症状是否符合性侵害创伤后反应这一问题,域外采取专家证人对被害人症状进行评估之方式,而专家证人的评估过程与鉴定无异,属于鉴定范畴。因此,我国可通过对被害人症状进行鉴定之方式,让鉴定人提供被害人症状是否符合性侵害创伤后反应的鉴定意见。虽然对“被害人症状是否符合性侵害创伤后反应”之鉴定并不属于《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第17条所规定的九种司法鉴定业务,但实践中已出现这种类型的鉴定。诸多案例显示,鉴定机构可以出具被害人是否患有创伤后反应的鉴定意见,这反映了实践的需要。从鉴定机构的名称来看,这种类型的鉴定一般被归类为法医精神病鉴定。因此,将“被害人症状是否符合性侵害创伤后反应”纳入鉴定范围具有实践层面的可行性。

有关“被害人症状是否符合性侵害创伤后反应”的鉴定意见应包括三部分内容:第一,解释什么是“性侵害创伤后反应”;第二,对鉴定意见的形成过程和所依据的方法作出说明;第三,就被害人症状是否符合性侵害创伤后反应提出意见。此外,在鉴定过程中,尚需结合被害人既往生活病史,确认创伤反应的时间点是在系争事件发生后开始出现,而且还需确定被害人近期无其他重大压力或创伤事件,从而才能作出被害人症状符合性侵害创伤后反应的意见。

在司法实践中,公诉机关所提交的试图证明被害人呈现创伤后反应的证据形式多种多样,包括鉴定意见、医院诊断证明、公安机关情况说明、证人证言、被害人陈述等,本文主张对于被害人症状是否符合性侵害创伤后反应的证据,应仅限于鉴定意见,而医院诊断证明、公安机关情况说明、证人证言、被害人陈述等可以作为鉴定人作出鉴定意见时的参考。

对于此类型鉴定意见,需要注意的是,被害人是否受到性侵这一问题,法官仍然需要依据证据法则来综合判断。鉴定意见只是将被害人所出现的受创反应或精神症状向法官加以陈明,作为法官审查判断被害人陈述真实性的参考。因此,在后续推论上需格外小心,因为鉴定人所鉴定之内容仅是对于儿童之症状是否符合性侵害创伤后反应提供意见,并非直接得出被害人曾遭受性侵害甚至被告人曾对被害人实施了性侵害这一判断,故该鉴定意见仍属于间接证据或补强证据的范围,而非证明被告人构成犯罪的直接证据。

在这里,还有一个重要问题需要探讨:由于并不是所有的儿童在遭受性侵害后都患有性侵害创伤后反应,如果有关被害人症状符合性侵害创伤后反应的鉴定意见能够进入刑事诉讼被控方作为被害人曾遭受性侵害的佐证,那么,当鉴定意见显示被害人症状不符合性侵害创伤后反应时,被告人是否也能够以被害人未患有性侵害创伤后反应来证明被害人未曾遭受性侵害?从控辩平等武装的角度看,既然检察官可以以被害人症状符合性侵害创伤后反应来增强被害人陈述的可信性,那么,被告人似乎也应有权以被害人症状不符合性侵害创伤后反应来削弱被害人陈述的可信性。

但本文认为,被告人仅有权在鉴定意见显示被害人的症状符合性侵害创伤后反应时,提出己方专家辅助人对鉴定意见予以驳斥,但被告人不得将鉴定意见为已所用,进而质疑被害人陈述的可信性。

这一观点的依据在于性侵儿童案件的特殊性,这种特殊性一方面表现为证据构造的特殊,另一方面表现为被害人系儿童这一脆弱证人的特殊。为实现对性侵儿童犯罪的有效追诉,有必要在保留被告人防御权的基础上削弱其对被害人陈述真实性的攻击权,这也与将性侵害创伤后反应引入刑事诉讼就是为了对被害人陈述的真实性进行补强而非削弱这一初衷相符。而在实践层面,这并不会对被告人造成过多不公。

因为,如果被害人症状与性侵害创伤后反应不符,虽然被告人不得主动将该鉴定意见为已所用,但这也意味着检察官在该案中无法凭借有利于己的鉴定意见对被害人陈述进行补强,受印证证明规则的限制,检察官在证明被害人陈述真实性方面依然面临着较大困难,被告人被无辜定罪的风险并不会因此增加。

(四)总结审查判断儿童被害人陈述的特殊经验法则

本文的实证研究表明,在司法实践中,部分法院已经在审查判断儿童被害人陈述时根据儿童的身心发展特点运用了不同于成人的特殊经验法则。这些特殊经验法则在审查判断儿童被害人陈述时具有重要价值,需要予以总结和提炼。

第一,审查被害人是否获得被告人补偿。实证研究发现,在相当数量的案件中被告人为讨好儿童多会给予金钱进行引诱。例如,在陆克明强奸、猥亵儿童案中,被告人陆克明采用金钱引诱的方法多次强奸、猥亵两名女童,所给予的金钱从5元到40元不等。在郑志文强奸案中,被告人郑志文先后强奸被害人共计7次,事后被告人郑志文每次都会给被害人50元作为补偿。因此,事发前后被告人是否给予被害人金钱以作为性侵行为的对价是审查的重点。

第二,审查被害人陈述的内容是否非亲身经历,无法描述。这表现为年幼的儿童能够较为清晰地描述出被侵害的具体过程,如被告人实施性侵的步骤和方式,而这种被侵害的过程已经完全超出了该年龄段儿童的认知范围,使得儿童获知相关信息的唯一途径仅可能是儿童亲身经历了该事件,既不可能系儿童自身的主观臆造亦不可能系受到成年人的教唆。

第三,审查被害人是否能准确描述被告人身体隐蔽特征,如生殖器特征、身体纹身图案、内裤样式、裤带细节等。但是,对于不需要通过亲密行为即可获知的被告人身体特征不属于隐蔽特征。例如,在尹某猥亵儿童案中,虽然被害人根据记忆画出了对其实施猥亵的男子手臂上的纹身图案情况,但该案指控事实发生在夏天,被告人当时极有可能穿着短袖,因此被告人手臂上的纹身图案在当时的情况下并不属于身体隐蔽特征。此外,还需排除被害人通过其他途径获知被告人身体隐蔽部位特征的可能性。如在曲某某强奸案中,辩护人指出“被告人的纹身曾在QQ空间发表过,被害人的陈述称被告人身上有纹身,并不能证实被告人在被害人面前脱光衣服的事实”。

第四,审查被害人对性侵行为的语言描述是否符合其年龄、智力与认知水平。儿童被害人心智发育不成熟,对事物认知水平低,在陈述时对案件情节的描述一般不会使用专业性词汇,比如一般不会使用“性器官”、“阴茎”、“射精”、“精液”等专业性的用语,而会使用“尿尿的地方”、“窝尿的地方”、“鸡鸡”、“塞进去”、“挤牛奶”、“有东西流出来”等日常性词语,如果被害人的陈述出现了不符合其年龄与认知的成人化叙述,则需要审查其是否受到了成人的不当诱导与污染。

第五,审查被害人关于细节的描述是否具体。就性侵成年人案件而言,成年被害人对于遭遇性侵害之细节描述越具体,其陈述的可信度越高。然而,由于儿童的认知能力、记忆能力有限,故在审查儿童被害人陈述时不能以成年人的标准来要求被害人陈述在细节上的严密性和完整性,不能因为其陈述缺乏细节而对其陈述的真实性简单地予以否认。一般而言,只要被害人能够说出大致的时间段、相对特定的方位、谁对其实施了什么样的行为及事后身体有何异常反应,包含有时间、地点、人物和事件几个要素,就算是一份合格的被害人陈述,至于精确的案发时间、地点,并不能强求。

第六,审查被害人前后陈述是否一致。在性侵成年人案件中,当被害人陈述前后不一致时,会被认为是一个相当重要的信号,即被害人陈述可能不真实。然而,受诸多因素的影响,儿童就性侵害之过程、时间、地点及次数等细节前后不一致的现象较为突出,故等该经验法则并不能照搬适用于性侵儿童案件。一个基本的规则是,在性侵儿童案件中,被害人陈述前后不一致的,要查明原因,而不能妄下判断,更不应直接否定被害人陈述的真实性。

五、结语

在性侵儿童案件中,被害人陈述具有细节描述不清、前后矛盾、易受诱导的特点,且被害人迟延报案、撤回报案的现象常常出现,这些问题使法官在审查判断被害人陈述时陷入困境。虽然部分法官已结合儿童的身心发展特点调整审查判断的路径及内容,但相关裁判经验并未形成普适性的做法,仅在少数案件中予以体现。

此外,法官对于儿童的作证能力、儿童被害人陈述易受诱导以及儿童被害人呈现创伤后反应等问题缺乏重视。究其根本在于,我国少年司法制度尚不成熟,立法未形成成熟完备的儿童被害人陈述审查判断规则。

值得庆幸的是,2021年最高人民检察院《“十四五”时期检察工作发展规划》指出,需要修改完善未成年人刑事检察工作指引,建立未成年人言词证据审查判断规则。

但我们也要认识到,追诉性侵儿童犯罪是一项系统性工程,除了构建儿童被害人陈述的审查判断规则外,我们还需通过设计精细化的询问程序获取高质量的被害人陈述,并调整我国当前的严格印证证明规则,从而搭建起一套性侵儿童案件的精密办案模式。

参考文献与注释:

在儿童年龄的界定上,学界一般认为不满14周岁者称为儿童。参见姚建龙:《刑事法视野中的少年:概念之辩》,载《青少年犯罪问题》2005年第3期,第24页。

“2017至2019年检察机关起诉性侵未成年人犯罪4.34万人”,https://www.spp.gov.cn/spp/zdgz/202009/t2020

0918_480406.shtml.最后访问日期:2021年2月1日。

如《意见》第14条规定:询问未成年被害人,应当考虑其身心特点,采取和缓的方式进行。对与性侵害犯罪有关的事实应当进行全面询问,以一次询问为原则,尽可能避免反复询问。

相关比较法研究,可参见向燕:《论性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断》,载《环球法律评论》2018年第6期,第132-152页。杨雯清:《性侵未成年人行为刑事规制之完善》,载《刑法论丛》2019年第3期,第219-242页。

从中国知网的文献检索结果来看,目前只有吴慧敏博士对此展开了实证研究,但该研究具有概括性,研究成果有待深化。有关吴慧敏博士的实证研究成果,参见吴慧敏:《性侵儿童案中被害人陈述可信度判断研究》,载《河北法学》2020年第4期,第191-197页。

参见黎宏:《中国性侵害防治之法律现状》,《亚洲家庭暴力与性侵害期刊》2009第2期,第61页。

《意见》第1条:本意见所称性侵害未成年人犯罪,包括刑法第二百三十六条、第二百三十七条、第三百五十八条、第三百五十九条、第三百六十条第二款规定的针对未成年人实施的强奸罪,强制猥亵、侮辱妇女罪,猥亵儿童罪,组织卖淫罪,强迫卖淫罪,引诱、容留、介绍卖淫罪,引诱幼女卖淫罪,嫖宿幼女罪等。

案例全部来源于中国裁判文书网,http: / /wenshu.court.gov.cn /.,(最后访问时间: 2020年9月20日)。

其中2016年—2019年历年裁判文书具体数量分别为105份、176份、212份、266份,由此可见,猥亵儿童案件数量在逐年增加。此外,除海南省、西藏自治区外,全国其余29个省级行政区(此处未包含港澳台)均有猥亵儿童罪的裁判文书。

其中2016年—2019年历年裁判文书具体数量分别为68份、140份、119份、147份,除西藏自治区外,全国其余30个省级行政区(此处未包含港澳台)均有强奸罪(奸淫幼女)的裁判文书。

需要指出的是,辩方对儿童被害人陈述质疑的方法主要有两种: 一是通过提出被告人未实施指控行为或本案事实不清、证据不足等理由来间接质疑被害人陈述; 二是通过指出被害人陈述存在问题或被害人存在撒谎动机等来直接质疑被害人陈述。为精确地了解辩方质疑被害人陈述的具体理由,故本文未筛选仅间接质疑被害人陈述的案例。

由于本文筛选出的案例除辩方直接对被害人陈述提出质疑的外,还包括辩方虽未直接对被害人陈述提出质疑,但判决书详细记录了被害人陈述具体内容的案例,故辩方对被害人陈述直接提出质疑的案例数量少于205份。

参见王月俤强奸罪一审刑事判决书,(2018)闽0123刑初187号。

参见王文军强奸罪一审刑事判决书,(2017)苏0281刑初855号。

参见余夕丙强奸罪一审刑事判决书,(2015)嘉善刑初字第1003号。

参见洪民强猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)闽0583刑初111号。

有关儿童易受诱导的相关研究,可参见Ceci, S. J., Bruck, M., “The Suggestibility of the Child Witness: A Historical Review and Synthesis”, Psychological Bulletin, Vol.113, Issue.3, 1993, p.409.

参见张岩猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0114刑初1110号。

参见李斌猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0101刑初1号。

参见肖杰良猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)粤2071刑初1635号。

参见尹思想强奸罪一审刑事判决书,(2018)苏0722刑初519号。

参见王月俤强奸罪一审刑事判决书,(2018)闽0123刑初187号。

在性侵儿童案件中,导致被害人陈述前后不一致的原因主要有年龄因素、初次陈述心存顾虑因素、家庭因素以及遭受多次性侵害因素等。相关研究可参见林崇德:《发展心理学》,科学出版社2002年版,第265页。张玮心:《论性侵案件儿童被害人证言可信性之检验》,载《司法新声》2012年第102期,第87页。郑瑞隆:《NICHD司法询问技术于儿少性侵害案件之运用》,载《刑事政策与犯罪防治研究论文集》2017年总第20卷,第283页。相关案例可参见侯某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)苏0116刑初675号。王建伟猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)川0184刑初595号。

参见王传斌猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2020)苏0722刑初149号。

参见张占超猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0113刑初58号。

参见刘厚裕强奸罪一审刑事判决书,(2015)吉刑初字第148号。

参见杨某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)沪0110刑初90号。

参见包茂贵强奸罪一审刑事判决书,(2018)川1703刑初328号。

参见李斌强奸罪一审刑事判决书,(2019)京0114刑初918号。

参见吴某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0108刑初2389号。

参见卢培海强奸罪一审刑事判决书,(2019)皖1225刑初400号。

参见宋金柱猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0113刑初199号。

参见昂某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)沪0115刑初5045号。

参见黄健宗强奸罪一审刑事判决书,(2019)京0113刑初413号。

参见刘厚裕强奸罪一审刑事判决书,(2015)吉刑初字第148号。

参见陈某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)粤0605刑初3907号。

参见龙宗智:《印证与自由心证——我国刑事诉讼证明模式》,载《法学研究》2004年第2期,第107页。

通过对裁判文书进行分析后发现,在性侵儿童案件中,被告人的认罪率在2019年以后大幅提升,很明显是受认罪认罚从宽制度正式载入2018年新《刑事诉讼法》的影响。

参见王长清猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0118刑初269号。

参见石兆行强奸罪一审刑事判决书,(2018)苏0722刑初217号。类似案例还有陈某某猥亵儿童案,(2017)粤0605刑初3907号。

参见高信强奸罪一审刑事判决书,(2019)浙0784刑初478号。

参见张元志强奸罪一审刑事判决书,(2018)川2021刑初310号。张占耸强奸罪一审刑事判决书,(2018)川1722刑初210号。

参见刘某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)沪0115刑初389号。

参见余夕丙强奸罪一审刑事判决书,(2015)嘉善刑初字第1003号。

参见王月俤强奸罪一审刑事判决书,(2018)闽0123刑初187号。

参见高龙胜强奸罪一审刑事判决书,(2017)川1324刑初13号。

参见王传斌猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2020)苏0722刑初149号。

参见郝龙海猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)京0114刑初587号。

参见高龙胜强奸罪一审刑事判决书,(2017)川1324刑初13号。

参见吴运春强奸罪一审刑事判决书,(2016)沪0106刑初6号。

值得注意的是,对于同一份被害人陈述,其用语是否成人化,法院和辩护人有时会有不同看法。相关案例可参见吴某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0108刑初2389号。

参见李根猥亵儿童罪二审刑事判决书,(2015)大中刑终字第129号。

参见包茂贵强奸罪一审刑事判决书,(2018)川1703刑初328号。

参见袁彭辉猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)豫1702刑初1024号。尹思想强奸罪一审刑事判决书,(2018)苏0722刑初519号。

参见宋金柱猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0113刑初199号。

被害人陈述的具体内容为“他对我的猥亵行为断断续续的实施了不到半小时。当时因为我还小,也不懂这些事情,再加上他是我的家教老师,我没有意识到他的行为是猥亵行为,所以也没和家里说......随着年龄的增长以及与身边朋友聊天,我得知这个行为是不对的......因为这件事情的时间越来越长,我憋在心里也越来越难受,加上学校现在也加强了对我们的教育,所以我跟家里人说了这件事情。”

参见朱火根强奸罪一审刑事判决书,(2019)赣0121刑初570号。

参见官永西强奸罪一审刑事判决书,(2017)桂0923刑初475号。

参见王建伟猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)川0184刑初595号。

参见王继峰猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)吉0204刑初352号。

参见孙某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)吉0113刑初239号。

参见陈某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)粤0605刑初3907号。

参见肖能柱强奸罪一审刑事判决书,(2019)闽0122刑初151号。

《高法解释》第141条:根据被告人的供述、指认提取到了隐蔽性很强的物证、书证,且被告人的供述与其他证明犯罪事实发生的证据相互印证,并排除串供、逼供、诱供等可能性的,可以认定被告人有罪。

有关隐蔽性证据规则的相关问题,可参见秦宗文:《刑事隐蔽性证据规则研究》,载《法学研究》,2016年第3期,第174-192页。

参见石兆行强奸罪二审刑事判决书,(2018)苏07刑终461号。

参见吴运春强奸罪一审刑事判决书,(2016)沪0106刑初6号。

参见杨某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)沪0110刑初90号。

参见于广军猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0114刑初964号。

参见尹思想强奸罪一审刑事判决书,(2018)苏0722刑初519号。

参见王月俤强奸罪一审刑事判决书,(2018)闽0123刑初187号。

相关案例可参见王进国猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2017)黑0230刑初4号。李正西猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)皖0323刑初480号。毛小飞猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2020)赣1181刑初22号。毛翰文猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2020)川0180刑初45号。

由于该比例来源于明确载明被害人呈现创伤后反应的判决书,故实际比例应大于6.1%,因为可能存在被害人虽呈现创伤后反应,但判决书中未予提及的情形。

参见特瑞克、曹紫嫒猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)沪0117刑初32号。

参见王轶猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0114刑初282号。

参见冀有俊猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0114刑初418号。

参见张圣群强奸罪一审刑事判决书,(2020)皖0705刑初47号。

参见许海峰强奸罪二审刑事判决书,(2019)川01刑终936号。

参见易延友:《证据法学: 原则、规则、案例》,法律出版社2017年版,第180页。

在1400份案例中,被害人出庭的案例仅有1例,参见王现庭强奸罪一审刑事判决书,(2015)郏刑少初字第7号。此外,其他判决书也未记载有法官约见被害人的情形。

在法官以“被害人具有一定的认知、记忆、表达能力”为由肯定被害人作证能力的15个案件中,仅有1份判决书显示公诉机关提交的证据中包含询问被害人录音录像且法官对询问被害人录音录像进行了庭外核实。参见刘某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)沪0115刑初389号。

参见张岩猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0114刑初1110号。

参见杨某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)沪0110刑初90号。

参见王月俤强奸罪一审刑事判决书,(2018)闽0123刑初187号。

参见董军安猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2016)浙0212刑初182号。李正西猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)皖0323刑初480号。梅明才强奸罪一审刑事判决书,(2018)鄂0117刑初175号。

参见张某某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2015)舞刑初字第189号。王伟猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)京0114刑初188号。孔繁有猥亵儿童罪再审刑事判决书,(2019)鲁0983刑再1号。

参见张某、闫某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)吉0112刑初186号。黄远兴猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)川1922刑初82号。任杰强奸罪二审刑事判决书,(2015)榕刑终字第946号。

参见郑某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)苏0116刑初676号。毛翰文猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2020)川0180刑初45号

参见刘东院强奸罪一审刑事判决书,(2016)京0101刑初898号。王轶猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)京0114刑初282号。

参见林承菓猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)闽0203刑初382号。

参见万林强奸罪一审刑事判决书,(2017)川0703刑初550号。

参见[美]诺兰·M.嘉兰、吉尔伯特·B.斯达克:《执法人员刑事证据教程(第四版)》,但彦铮等译,中国检察出版社2007年版,第87页。

鉴定是否具有必要性,依照我国台湾学者林钰雄的观点,取决于两个因素:一是待证事实是否属于司法机关调查的范围;二是待证事实的疑点,是否必须由具备专门知识的人才能回答。就第一个因素而言,既然法律没有限定作证年龄,转而要求“辨别是非、正确表达”的标准,鉴于儿童生理、心理发育尚不成熟,调查确有必要。就第二个因素而言,对于儿童是否能够辨别是非、正确表达的判断,需要依赖相关心理学、语言学、医学等专业知识,法官可能欠缺相应能力,需要具备专门知识的人才能判断。因此,在儿童作证能力问题上引入鉴定制度具有合理性。

“辨别是非”是指对事实存在与否、状态如何以及性质怎样能够正确认识和辨别;“正确表达”是指能够对自己所认识和辨别的事实进行正确的描述。参见史焱:《儿童证人证言的审查认定》,载《中国检察官》2017年第6期,第57页。

张建伟教授以询问人员进行诱导性询问的意图为分类标准,将诱导性询问分为四种情形,一是虚伪诱导,即暗示证人使其故意作违背其记忆的陈述;二是错误诱导,即暗示证人使其产生错觉,而进行违背记忆的陈述;三是恢复记忆诱导,即通过暗示使证人恢复对某些事实的回忆;四是矫正陈述的诱导,即帮助证人因紧张或表达能力而与欲表达内容有出入的陈述;五是诘问诱导,使证人说出事实真相或者弹劾证人的可信性。参见张建伟:《司法竞技主义——英美诉讼传统与中国庭审方式》,北京大学出版社2005年版,第262页。

参见向燕:《论性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断》,载《环球法律评论》2018年第6期,第150页。

[美]伊丽莎白·罗芙拖斯、凯撒琳·柯茜:《辩方证人:一个心理学家的法庭故事》,浩平译,中国政法大学出版社2012年版,第197页。

事实上,在涉及未成年被害人特别是性侵害未成年人的案件中,对未成年被害人进行询问时需同步录音录像已得到最高检的认可,只不过其主要目的是为了固定被害人陈述,防止重复性询问给被害人带来二次伤害。

如迟延报案、撤回指控、陈述前后不一致、对于案情描述出现重大遗漏等。

在域外,被害人于性侵害事件后可能出现的心理、生理上的反应,一般被称为性侵害创伤症候群。在我国医学界,普遍称之为创伤后反应、创伤后应激障碍,故本文以性侵害创伤后反应来对被害人遭遇性侵害后的症状予以界定。

参见向燕:《论性侵儿童案件中被害人陈述的审查判断》,载《环球法律评论》2018年第6期,第144页。

See Karla Fischer,Defining the Boundaries of Admissible Expert Psychological Testimony on Rape Trauma Syndrome,University of Illinois Law Review, Vol.1989, Issue 3, 1989, p.716.相关美国判例,可参见Wheat

v. State, 527 A.2d 269(1987);State v. Dick, 126 N.C. App. 312(1997);State v. Ware, 656 S.E.2d 662 (2008)。

相关美国判例,可参见State v. Jensen, 432 N.W.2d 913 (1988);State v. Kinney, 762 A.2d 833 (2000);State v. Isenberg, 148 N.C. App. 29 (2001);State v. Stancil, 355 N.C. 266 (2002);State v. Wallace, 179 N.C. App. 710 (2006)。

在我国,鉴定人和专家辅助人都是专家,因为二者均是基于自己的专门知识或技能提供意见,均属于有专门知识的人。

专家辅助人并非一个法定概念,而是学术界的一个常用称谓。关于该术语之来源,可参见李学军、朱梦妮:《专家辅助人制度研析》,载《法学家》2015年第1期,第148页。

陈如超:《专家参与刑事司法的多元功能及其体系化》,载《法学研究》2020年第2期,第102页。

参见吴洪淇:《刑事诉讼中的专家辅助人:制度变革与优化路径》,载《中国刑事法杂志》2018年第5期,第85页。

在我国台湾地区,由于沿袭大陆法国家传统,台湾《刑事诉讼法》并未规定专家证人制度。但为弥补鉴定人制度于性侵案件中的缺陷(如鉴定人不能承担背景证人职能),台湾地区于2015年修改《性侵害犯罪防治法》时将专家证人制度纳入其中。该法第16条之1(专家证人之指定或选任)规定:于侦查或审判中,检察官或法院得依职权或依声请指定或选任相关领域之专家证人,提供专业意见,经传唤到庭陈述,得为证据。相关条文可参见月旦法学知识库。

我国司法鉴定业务包括法医病理鉴定、法医临床鉴定、法医精神病鉴定、法医物证鉴定和法医毒物鉴定;文书鉴定、痕迹鉴定和微量鉴定;声像资料鉴定。

参见董军安猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2016)浙0212刑初182号。李正西猥亵儿童罪一审刑事判决,(2018)皖0323刑初480号。吴彩碧猥亵儿童罪二审刑事判决书,(2019)闽09刑终217号。杨峥嵘、许某猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2018)浙0381刑初162号。郭玉新猥亵儿童罪一审刑事判决书,(2019)冀0606刑初924号。梅明才强奸罪一审刑事判决书,(2018)鄂0117刑初175号。

如保定市精神疾病司法鉴定中心、武汉市精神病医院司法鉴定所。

研究表明,并不是所有的性侵害被害人都会出现创伤后反应,一些被害人甚至不会出现任何性侵害创伤后反应的症状,本文的实证研究也印证了这一点。

事实上,从域外来看,为保障性侵儿童案件的顺利追诉,普通法上的诸多证据规则均设置了例外,对控辩平等武装理论造成一定冲击,如补强证据规则的例外、传闻证据规则的例外、品格证据规则的例外等。相关内容可参见向燕:《性侵未成年人案件证明疑难问题研究——兼论我国刑事证明模式从印证到多元“求真”的制度转型》,载《法学家》2019年第4期,第163-165页。

参见陆克明强奸、猥亵儿童罪二审刑事判决书,(2016)皖08刑终79号。

参见郑志文强奸罪一审刑事判决书,(2020)粤0823刑初387号。

参见尹某猥亵儿童、盗窃罪一审刑事判决书,(2019)鲁0785刑初17号。

参见曲某某强奸罪一审刑事判决书,(2019)冀0929刑初146号。

参见高明黎、杨毅:《有瑕疵的未成年被害人陈述可以作为定案依据》,载《人民司法》2016年第20期,第52页。

有关我国性侵儿童案件精密办案模式的基本思路,可参见向燕:《论性侵儿童案件的精密办案模式》,载《中国刑事法杂志》2020年第2期,第59-80页。