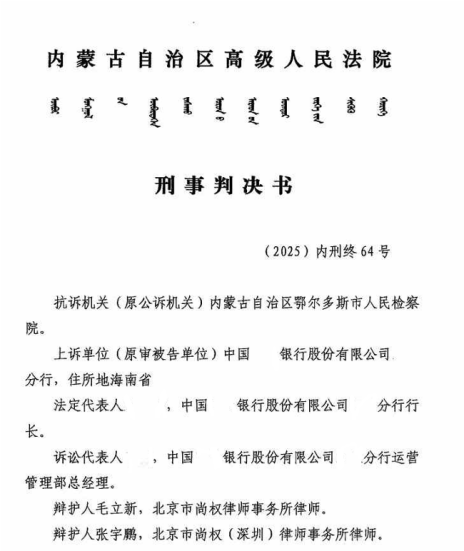

作者:尚权律所 时间:2026-01-12

2026年1月8日,我所毛立新主任、张宇鹏律师收到内蒙古自治区高级人民法院送达的二审判决书,他们代理的国内首例商业银行分行被判单位犯票据诈骗罪一案,历时6年3次审理,终于尘埃落定,被告单位某商业银行分行被宣告无罪。

一、案件诉讼过程

2015年6月底,季某某、孙某某以杭州汉某公司作为出票方签发商业承兑汇票,并以某村镇银行作为直贴行。孙某某联系了某农商行做过桥银行,某商业银行分行姚某联系了其他过桥银行。季某某分别于2015年7月1日、7月6日签发了11亿元商业承兑汇票,经清单交易、倒打款,票据贴现款最终转到季某某、孙某某控制的公司账户内。二人给姚某行贿440万元,其余款项主要用于购买商业承兑汇票、垫付他人债务、投资股票、偿还到期汇票款项等。

2016年1月,该11亿元商业承兑汇票到期后,杭州汉某公司无力兑付。

2016年12月12日,某农商行向鄂尔多斯市公安局东胜区分局报案,认为某商业银行分行、村镇银行等构成合同诈骗罪,公安机关于2016年12月26日刑事立案。

2017年12月21日,鄂尔多斯市人民检察院以某商业银行分行、姚某、季某某、孙某某犯票据诈骗罪,季某某、孙某某犯对非国家工作人员行贿罪,姚某犯非国家工作人员受贿罪,向鄂尔多斯市中级人民法院提起公诉。

2019年12月26日,鄂尔多斯市中级人民法院作出(2018)内06刑初7号刑事判决,判决某商业银行分行、姚某、季某某、孙某某犯票据诈骗罪,姚某犯非国家工作人员受贿罪,季某某、孙某某犯对非国家工作人员行贿罪。

宣判后,某商业银行分行、姚某、季某某、孙某某等均不服, 提出上诉。2020年1月8日,某商业银行分行委托北京市尚权律师事务所毛立新、张宇鹏律师代理二审,由此开启了长达6年的艰辛辩护历程。

2023年8月2日,内蒙古自治区高级人民法院二审审理后,作出(2020)内刑终86号刑事裁定书,撤销原判决,发回重审。

2024年4月9日至11日,鄂尔多斯市中级人民法院第一次开庭重审本案;2024年12月9日,第二次开庭审理本案。2025年4月11日,鄂尔多斯市中级人民法院作出(2023)内06刑初21号刑事判决书,判决某商业银行分行无罪,姚某、季某某、孙某某犯票据诈骗罪,另姚某犯非国家工作人员受贿罪,季某某、孙某某犯对非国家工作人员行贿罪。

宣判后,鄂尔多斯市人民检察院以鄂检诉刑抗〔2025〕1号刑事抗诉书提起抗诉。被告单位某商业银行分行以“原审判决关于的部分认定,与事实不符,应予纠正”等为由,亦提出上诉。姚某、季某某、孙某某等亦均不服,提出上诉。

2025年12月9日,内蒙古自治区高级人民法院第二次二审开庭审理本案。2025年12月29日,作出(2025)内刑终64号刑事判决书,驳回检察机关抗诉,维持对“某商业银行分行无罪”的认定。历时6年的无罪辩护,终告功成!

二、检方意见

(一)指控意见

姚某经手的该两笔商业承兑汇票业务,经过银行内部层层审批,完全体现了某商业银行分行的单位意志,且利益最终归属于单位,而且,某商业银行分行和姚某具有恶意转嫁票据风险的故意和行为,某商业银行分行系单位犯罪,姚某为直接责任人员。某商业银行分行和姚某在事前已经明确知道季某某等人对出票企业、背书企业和背书村镇银行的控制,仍然伙同季某某等人实施了票据诈骗的行为,某商业银行分行和姚某、季某某、孙某某构成票据诈骗的共同犯罪。

(二)抗诉意见

鄂尔多斯市中级人民法院作出(2023)内06刑初21号刑事判决书对某商业银行分行判决无罪,属于事实认定错误,从而导致法律适用错误。本案中,姚某作为某商业银行分行计财部副总,工作岗位是票据业务的转贴岗,主要负责票据转贴现业务。姚某与季某某合谋,明知季某某实际控制的公司签发的11亿元商业承兑汇票不具有承兑能力,仍向公司主要领导进行了汇报,并利用自己的职务便利帮助季某某、孙某某实施了经过某商业银行分行层层授权审批、不对企业资质进行审查、主动联系前手银行、清单交易等方式进行票据签发、买卖、支付转贴现款的行为,最终导致某农商行产生7.7亿余元的巨额经济损失,故某商业银行分行、姚某的行为构成票据诈骗罪。

内蒙古自治区人民检察院支持抗诉意见,出庭检察员认为,原判认定某商业银行分行无罪,存在认定事实和适用法律错误,鄂尔多斯市人民检察院提出的抗诉理由成立,应予支持,建议依法改判某商业银行分行犯票据诈骗罪。

三、辩方意见

(一)某商业银行分行不存在明知季某某等人签发无资金保证的商业承兑汇票而帮助的行为,也不具有票据诈骗的主观故意。

第一,季某某签发并使用了无资金保证的商业承兑汇票,帮助其得以获得贴现款的核心正是所谓被害单位某农商行。

第二,现有证据可以证明姚某主观上不明知季某某等人是否实施票据诈骗行为,不具有票据诈骗的共同犯罪故意。姚某作为唯一与季某某有联系的某商业银行分行员工,不存在票据诈骗的共同犯罪故意,则某商业银行分行也就不可能明知季某某票据诈骗而帮助办理承兑汇票业务。

第三,姚某的案涉行为不能体现单位意志。

单位员工的民事代表行为,不能体现刑事上的单位意志。某商业银行分行从未以任何形式授权姚某办理超出其职权范围的票据业务,更没有授权、指使其以某商业银行分行的名义从事违法违规、谋取私利的行为。

姚某知情的信息,不等于某商业银行分行知情。石某某的证言和姚某的供述与辩解相互印证,姚某向某商业银行分行汇报案涉票据业务时,没有说过出票企业是季某某实际控制的公司,以及季某某联系、甚至控制了两家直贴行同业户及持有票据相关手续乃至印章的情况,某商业银行分行无从了解上述情况。

关于票据业务层层审批的问题。在案言词证据和书证相互印证,姚东未向某商业银行分行汇报过直贴行、出票企业等重大事项,仅汇报了转贴现合同的交易前后手。因此,某商业银行分行对涉案11亿元票据转贴现业务的审批,是办理转贴现票据业务的正常审批流程,与其他同类票据业务审查程序别无二致。

第四,某商业银行分行不存在为帮助季某某而故意实施违规行为的情况。

某商业银行分行不参与票据签发、贴现,其作为转贴现行,对出票企业资质不具有审查义务,也无需对商业汇票的真实交易关系进行审核。事实上,某商业银行分行已经对其直接前手履行了必要的审核义务。

本案的票据转贴现交易符合案发当时的票据业务交易习惯,并不为法律所禁止。“主动联系过桥银行”系姚某指使其团队成员所为,均非某商业银行分行的工作人员,不能代表某商业银行分行,至于联系过桥银行,也并非业务禁止行为,而是基于同业授信限制,需要在不同银行之间寻求能够完成交易的业务促进行为;“清单交易、倒打款”系当时银行业的普遍行为,并不违反法律、行政法规的强制性规定,根据最高人民法院的相关裁判观点,也均不影响转贴现合同关系的真实性、有效性。

第五,某商业银行分行在案涉11亿元票据不能兑付时,无论是民事诉讼追索,还是与季某某等签订五方协议,均属于事后补救行为。事后补救行为不能作为认定某商业银行分行具有犯罪故意、应当承担刑事责任的依据。

(二)某商业银行分行不具有非法占有票据款的主观故意,犯罪所得也未归于某商业银行分行。

案涉票据款11亿元均为季某某等人占有和使用,没有任何证据可以证明某商业银行分行具有非法占有票据款的主观故意。姚某收受的好处费,为姚某个人所有、支配,某商业银行分行毫不知情。

某商业银行分行在整个转贴现过程中所获得的利益,是通过合法合规的转贴现业务获得的70余万元过桥费,与其他过桥银行收取的费用基本一致,甚至低于本案所谓被害单位某农商行收取的86万余元,这属于银行业务的合法收入。

(三)某农商行的损失与某商业银行分行的行为之间,没有因果关系。

第一,在案涉11亿元商业承兑汇票业务之前,某农商行与孙某某合作过多笔票据承兑业务。某农商行之所以参与案涉票据业务,是基于对孙某某的信任,而不是因为后手某商业银行分行的背书。

第二,某农商行对直贴行负有审查义务,且该义务显然不能因后手银行某商业银行分行的可能背书行为而免除。

第三,某农商行在本案中存在多次违规行为,由此而产生的损失应由其自己承担,不应将责任转嫁他人。某农商行在未与直贴行签署《商业承兑汇票转贴现合同》的情况下,将票据款分别打入了两家直贴行在异地他行开设的同业账户。在整个贴现过程中,某农商行没有和直贴行直接进行过联系,只是通过中间人孙某某联系,甚至与孙某某的联系也仅仅是线上联系。某农商行之所以成为遭受损失的银行,恰恰是其作为第一手转贴现银行,没有与两家直贴行联系,没有审核票据和相关交易的真实性,未能察觉到直贴行根本没有案涉票据业务。贴现转款环节,某农商行又违规将资金打入了两家直贴行的同业户,致使资金体外循环。某农商行的一系列违规行为,导致其无法向直贴行追索。

(四)认定某商业银行分行成立票据诈骗罪有违逻辑。

对于案涉的第二笔5亿元票据业务,由于民事追索诉讼被中止和移送,损失由某商业银行分行承担,这样就会产生一个奇怪的逻辑悖论:某商业银行分行既实际承担损失,同时也是起诉书指控和一审判决书认定的被告单位,最终出现了某商业银行分行自己骗自己的荒唐结论。由此也可以反证,某商业银行分行不可能是本案的被告单位。

综上所述,姚某的行为不能体现单位意志,某商业银行分行对季某某等人签发无资金保证的商业承兑汇票并不知情,不存在基于明知的帮助行为、亦没有票据诈骗的主观故意。某商业银行分行不具有非法占有目的,诈骗利益也未归于某商业银行分行。某农商行的损失与某商业银行分行的行为之间,没有因果关系,甚至,某商业银行分行是本案实际“被害”的单位之一。根据《刑法》第194条之规定,依法不应认定某商业银行分行成立票据诈骗罪。

四、法院认定

(一)鄂尔多斯市中级人民法院重审判决认定

鄂尔多斯市中级人民法院重审后作出(2023)内06刑初21号刑事判决书认定:

本案所有的审批书证、微信记录、证人证言等均表明某商业银行分行审批的是D1银行、D2银行为前手的转贴现合同,赚取的亦是转贴现业务的利息差70余万元,现有证据无法证明某商业银行分行除姚某外明知或应当知道季某某、孙某某实施票据诈骗而予以帮助,或者共谋实施票据诈骗,也无法证明某商业银行分行具有非法占有11亿元票据资金的犯罪故意,姚某的非法牟利行为及对重大事项的隐瞒行为不能代表单位意志。参照最高人民法院《全国法院民商事审判工作会议纪要》(2019年11月8日发布)及生效类案民事判例,某商业银行分行在本案中倒打款等系列行业违规行为,属于评价民事责任承担的范畴。

综上,公诉机关指控某商业银行分行构成票据诈骗的事实和罪名不成立,本院不予支持。

(二)内蒙古自治区高级人民法院终审判决认定

内蒙古自治区高级人民法院作出的(2025)内刑终64号终审刑事判决书认定:

根据《中华人民共和国刑法》和最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定,以单位的名义实施犯罪,违法所得归单位所有,是单位犯罪。

在案证据证实,本案中,姚某作为某商业银行分行从事票据业务的工作人员,明知季某某等人系票据中介,无真实的商品交易背景,在与季某某等人就行受贿达成合意后,与季某某商议并设计转贴现交易模式和资金流转路径,放任并配合季某某、孙某某实施票据诈骗行为,对行内隐瞒关键信息,以前手为D1银行、D2银行的转贴现合同程序提请审批,又利用民生银行异地管理公章的管理漏洞及转贴现银行间“清单交易”等违规做法,配合季某某、孙某某骗取汇票贴现资金,造成金融资金巨额经济损失,严重扰乱正常的金融秩序,姚某与季某某、孙某某二人成立票据诈骗罪的共同犯罪。

而从其行为分析,既无法得出其行为足以代表公司意志,也无法认定犯罪违法所得全部或者大部分归公司所有。

第一,本案除姚某有明确的作案动机外,再无证据可证实某商业银行分行的其他工作人员,也对前述犯罪行为主观上存在明知,并希望或者放任犯罪结果发生。

第二,更无证据证明,某商业银行分行决策层在涉案交易中有谋取除正常转贴现利息之外的非法利益的犯意。

第三,某商业银行分行在涉案的两次交易中所获收益仅限于转贴现利息(一次31.5万元、一次38.75万元,合计70.25万元),该收益与其他涉案过桥行所获收益基本相当,符合金融市场通行标准,单就收益情况而言,以上利益与姚某个人从两笔涉案事实中非法获益400余万元相比,明显不成比例,故无法得出涉案犯罪违法所得大部分归于单位的结论。

第四,某商业银行分行在两起涉案事实中确实存在多个行业违规行为,有些此前也已被银监会作出处罚决定,但是前述行为不符合刑事犯罪构成要件,尚未达到应以刑事违法犯罪评价的程度。

综上,在案证据不足以认定某商业银行分行与季某某、孙某某、姚某均构成票据诈骗罪,故原判宣告其无罪,并无不当,抗诉机关的抗诉理由于法无据,不予支持。

原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法。

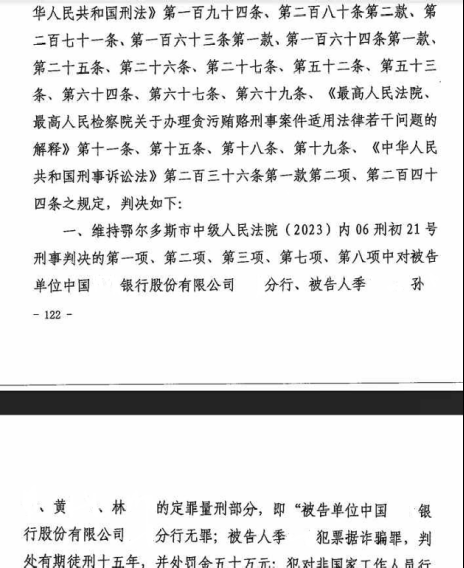

根据查明的各上诉人、原审被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度,判决如下:

维持鄂尔多斯市中级人民法院(2023)内06刑初21号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第七项、第八项中对某商业银行分行、季某某、孙某某、黄祖仁、林子奈的定罪量刑部分,即“某商业银行分行无罪;……”