作者:尚权律所 时间:2025-05-21

摘要

研究表明,认罪认罚情节在适用中存在轻罪案从宽体现不明显、从宽范围等同于从轻处罚、从宽幅度适用缺少量刑正当性根据支撑等诸多困惑。这主要是因为认罪认罚情节为酌定量刑情节的固有缺陷、对禁止重复评价原则的片面把握、对量刑情节正当性根据的认知不足和对宽严相济刑事政策的贯彻不够等。基于“认罪+认罚”的构成要素,认罪认罚情节与《刑法》上具有“认罪”或“认罚”因素的量刑情节,因成立条件不同而不具有竞合关系,不能适用禁止重复评价原则不予同时认定和从宽处罚。据此,认罪认罚情节的适用规则完善,既包括对凡符合“认罪+认罚”基本适用条件的,就应认定为认罪认罚情节和原则上给予从轻处罚,并基于认罪认罚的时间迟早确定其从轻处罚幅度,也包括对因认罪认罚而社会危害性或人身危险性明显减小的,不依附其他从宽情节认定其减轻或免除处罚并确定其减轻处罚幅度。

关键词:认罪认罚情节;从宽困惑;酌定量刑情节;禁止重复评价;正当性根据

《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)在18个条文中规定了认罪认罚从宽处罚制度,但并未对认罪认罚情节的适用条件和功能进行明确规定。认罪认罚情节的适用只能据《刑事诉讼法》第15条关于认罪认罚从宽原则的规定和第173条第2款关于审查起诉的程序规定中所涉“从轻、减轻或者免除处罚”内容,确定其适用条件和从宽范围。2019年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部(以下简称“两高三部”)发布《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称《认罪认罚指导意见》),对何为“认罪”“认罚”“从宽”以及如何把握等进行了较为具体的规定,但没有明确其从轻、减轻或免除处罚的适用条件。2021年,最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》(以下简称《量刑指导意见》)和2021年最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《高法刑诉法解释》),都在实体维度把“认罪认罚”作为量刑情节要求从宽处罚,但不仅因其将从宽处罚事实上限定在“法定刑幅度内”而只有“从轻处罚”功能,而且因未理顺认罪认罚情节与相关情节的关系,而带来禁止重复评价规则的片面构建并导致从宽功能虚化。因此,在2025年全国两会期间,有全国人大代表就认罪认罚“从宽处罚”的量刑因素、量刑认识不统一等问题提出建议。笔者试对认罪认罚情节的从宽适用问题展开研究,以求教于理论界和实务界同仁,并对司法机关出台新的认罪认罚从宽适用规则提供些许理论支持。

一、认罪认罚情节适用的从宽困惑考察

公开报道的数据显示,自2018年以来,认罪认罚从宽制度的适用率和轻罪案占比逐年提高。适用率已从2019年的44.0%上升至2023年的88.2%,轻罪案占比已从2019年的55%上升至2023年的86.21%。据此,基于认罪认罚从宽制度的改革目标和宽严相济的刑事政策,认罪认罚情节的从轻、减轻或免除处罚功能因如此高的认罪认罚适用率而有充分展现平台,认罪认罚情节的免除处罚功能因如此高的轻罪案件比例而有广泛适用空间。然而,考察发现,认罪认罚情节的从宽适用在实际从宽体现、从宽范围把握和从宽幅度确定上存在困惑。

(一)从宽实际体现的困惑

认罪认罚情节在司法实践中是否实际获得了从宽评价,或说是否对量刑结果产生实质性影响,尚未在司法机关的总结、统计报告等文件中呈现。据学者考证,其影响并不明显。有论者基于2021年至2022年417份盗窃案裁判文书的统计分析,发现这些案件的认罪认罚情节从宽在整体上是不显著的;更有论者以六个认罪认罚早期试点城市的醉驾型危险驾驶案为样本进行实证研究,发现除上海外的五个城市(北京、福州、厦门、青岛、杭州)都没有在宣告刑上体现从宽处遇,以及虽然“认罪认罚从宽制度在促进轻罪的量刑朝宽缓化方向发展”和认罪认罚的被告人在总体上获得了实体“从宽”处遇,但对于交通肇事、盗窃、故意伤害等轻罪案的认罪认罚与否在宣告刑上的差距不过1%左右,其他案件也没有表现出额外减轻效应。

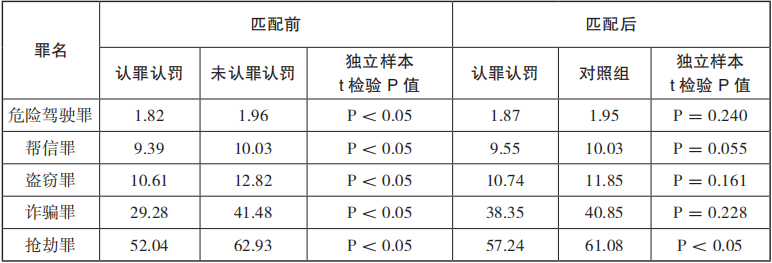

为验证以上现象,我们选取了危险驾驶罪、盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)、诈骗罪、抢劫罪等五个具有轻罪、重罪代表性的常见罪名为例证样本进行实证分析,也得出了类似的结论。具体是,基于有关认罪认罚从宽制度的立法规定、司法规则和适用特点等因素,在中国裁判文书网上选取了2020年至2022年间基层法院审理的此类案件的一审刑事裁判文书,根据不同案件总样本的大小,按一定比例进行抽样统计分析。其中,按照1%的比例随机抽取危险驾驶案355297份中的3552份,通过相关性处理(删去单处罚金、免予刑事处罚等存在问题的文书,下同),得到有效样本3004个;按照2%的比例随机抽取盗窃案192963份中的3858份,通过相关性处理,得到有效样本3093个;按照10%的比例随机抽取帮信罪34630份中的3463份,通过相关性处理,得到有效样本3123个;按照4%的比例随机抽取诈骗案71143份中的2844份,通过相关性处理,得到有效样本2642个;按照15%的比例随机抽取抢劫案6946份中1041份,通过相关性处理,得到有效样本980个。在这三个年份的数据中,通过方差分析,发现不同年份的裁判之间差异不大。例如,帮信罪从2020年到2022年的量刑均值分别为有期徒刑9.54个月、9.38个月、9.29个月(P =0.53),虽然在整体上表现出下降趋势,但不同年份的数据差异并不显著。

在以上样本选取基础上,利用正则表达式对个罪中的定罪情节和重要量刑情节进行提取处理。这里提取的情节,既包括《量刑指导意见》列明的常见量刑情节,如是否为未遂、从犯、自首、坦白、认罪认罚、立功、取得被害人谅解、赔偿被害人、累犯、前科等,也包括个罪所具有的个案情节。例如,危险驾驶罪中的血液中酒精含量、是否具有驾驶资格、是否造成损失、案发原因等;帮信罪中的涉案数额、主观故意形态(确实知道还是可能知道)、获利数额等;盗窃罪中的盗窃数额、是否入户盗窃、是否多次盗窃等;诈骗罪中诈骗数额、是否对不特定多数人诈骗、诈骗行为是否造成严重后果等;抢劫罪中抢劫次数、伤害结果(是否造成他人轻微伤、轻伤、重伤、死亡)、涉案财物数额等。

同时,为验证认罪认罚作为一个独立情节是否实际对量刑结果形成了显著影响,将以上所抽取样本分为认罪认罚组与未认罪认罚组,分别为被告人明确认罪认罚的案件和被告人未认罪认罚的案件。不过,因这种分组只是基于是否认罪认罚的简单归类,可能混杂着自首、坦白情节等其他对研究结果产生影响的情节,需要基于“倾向得分匹配法”对数据进一步处理,得到处理组和对照组,以在一定程度上排除其他情节对实证分析结果的干扰。具体情况如表1所示。

表1 认罪认罚与未认罪认罚之间的量刑差异分析

表1的统计数据显示,除抢劫罪这个重罪外,其他四个轻罪的独立样本t检验P值,在未排除认罪认罚情节外的其他情节影响前(匹配前)都小于0.05,在排除后(匹配后)都大于0.05。这表明,在以上轻罪案件中,认罪认罚情节对案件的从宽影响不明显,只有在重罪案件中,才可能因为立法上的法定刑幅度较大和各从宽量刑情节有较大的从宽适用空间而有明显从宽体现。以上统计验证结果,与前述的实证结论基本一致。

(二)从宽范围把握的困惑

前述认罪认罚情节从宽适用问题,在很大程度上源于对认罪认罚情节的从宽范围把握不当。依据量刑情节的社会危害性和人身危险性等正当性根据,认罪认罚情节的从宽功能应包括从轻、减轻和免除处罚。然而,在司法实践中,认罪认罚情节的从宽实际上只是“从轻处罚”。对此,有论者指出:“不仅公诉机关基本都在‘从轻’的幅度之内提出量刑建议,而且审判机关也基本上只是做从轻处罚的量刑,很少涉及减轻、免除处罚的量刑建议与量刑判决。”

为验证这个现象,我们选取具有可适用从轻、减轻、免除处罚法定刑幅度的盗窃案件为分析对象进行分析。具体是,为理清认罪认罚从宽在实际中的具体表述形态,对上文3092份盗窃罪判决书中所包括的2556份认罪认罚裁判文书,提取认罪认罚案件中关于“从宽”的表述,发现实务中对认罪认罚情节的“从宽”处理,大体有五种表述方式:“被告人认罪认罚,(酌情)予以从轻处罚”;“被告人认罪认罚,(酌情)予以从轻处理”;“被告人认罪认罚,(酌情)予以从宽处理”;“被告人认罪认罚,(酌情)予以从轻处罚”;“被告人认罪认罚,(酌情)予以从轻处罚、从宽处理”。具体占比见表2。

表2 认罪认罚情节“从宽”处理的表现形式统计

表2显示,在审判实务中,“从宽”处理直接表述为“从轻”的有“从轻处罚”“从轻处理”和“从轻处罚、从宽处理”三种,分别占比41.71%、0.59%、2.00%,共占比44.30%;其他表述即“从宽处罚”“从宽处理”,分别占比17.76%和33.37%,共占比50.13%。从裁判文书的表述上看,虽然在表述上大多并没有明确地限定为从轻处罚,但从具体内容及量刑结果来看,其所谓的“从宽处罚”“从宽处理”在实质上也只是从轻处罚,并未明显地显示有减轻和免除处罚的从宽方面。

(三)从宽幅度确定的困惑

认罪认罚情节的前述从宽适用问题,也在很大程度上源于对认罪认罚情节的从宽幅度确定混乱。从法理上看,认罪认罚情节的从宽幅度不应是千篇一律的,而应基于每个具体案件的整体情况,如案件性质、罪行性质、认罪认罚情节所带来社会危害性和人身危险性的减小情况等,决定适用的从轻处罚、减轻、免除处罚功能及确定它们的从宽幅度。然而,在实践中,认罪认罚情节的从宽幅度确定,通常不是基于认罪认罚情节所带来社会危害性和人身危险性的减小情况,而是在认罪认罚情节被认定和可以从宽处罚的情况下,被与其他从宽情节混合一起予以“同向相加,异向相减”的量化和进行所谓的“从宽”处罚。虽然《量刑指导意见》要求对认罪认罚情节的从宽适用要“综合考虑犯罪的性质、罪行的轻重、认罪认罚的阶段……等情况”,但是其关于减少基准刑的“30%以下”“60%以下”“60%以上”“依法免除处罚”的规定,也对应不出哪是或何时是认罪认罚情节基于相应正当性根据的从轻、减轻和免除处罚适用及其从宽幅度。如此一来,不仅使认罪认罚情节的从宽处罚得不到量刑情节支撑,而且使其从宽幅度难以体现罪刑相适应原则并出现适用混乱。

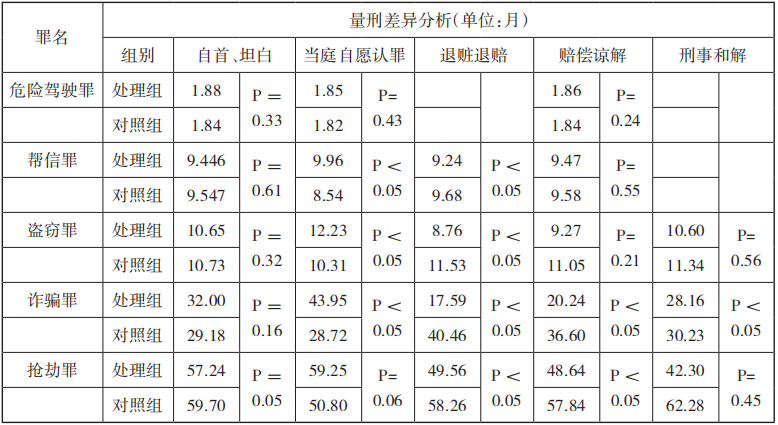

为验证这个问题,笔者对前述认罪认罚案件进行分类分析。具体是,将既具有认罪认罚情节又具有自首、坦白等情节的案例分为一组(处理组),将仅具有认罪认罚情节的案例分为一组(对照组)。经统计分析,得出了表3所显示的结果。

表3 不同类型认罪认罚案件量刑差异

通过对表3的数据进行分析,可以得出三个结论。一是在所有认罪认罚案件中,具有自首、坦白情节案件的量刑结果,并不明显低于仅具有认罪认罚情节的案件。这表明自首、坦白应当具有的从宽效果被认罪认罚吸收。其原因可能是司法人员基于“认罪认罚与自首、坦白……等量刑情节不作重复评价”的量刑规则,只给了认罪认罚情节的从宽处罚,未实际给自首、坦白的从宽处罚。二是在所有认罪认罚案件中,具有当庭自愿认罪情节案件的量刑结果,明显要高于仅具有认罪认罚情节的案件(除了危险驾驶罪和抢劫以外)。其原因可能是实践中司法人员将“当庭认罪”情节直接认定为认罪认罚,而实践中的“当庭认罪”实际上是“当庭才认罪”,因此司法人员基于是否提高诉讼效率和节约司法资源的考虑,给予了“当庭才认罪”类型的认罪认罚相对于其他认罪认罚案件更低的从宽幅度。三是在所有认罪认罚案件中,具有退赃退赔情节的量刑结果明显低于仅具有认罪认罚情节的案件,赔偿谅解仅在诈骗罪与抢劫罪中有着较为明显的影响力,刑事和解情节仅在诈骗罪中有着较为明显的影响力。这可能是因为在财产犯罪中,司法人员过度重视退赃退赔的作用,导致其影响力被拔高,甚至反过来吸收了认罪认罚的从宽效果。而赔偿谅解和刑事和解之所以从宽效果比较混乱,是因为其既具有认罪认罚成立条件的属性,也具有财产赔偿情节的属性。综合以上几点,可以认为,实践中认罪认罚情节的从宽幅度,并非基于社会危害性和人身危险性等量刑情节的正当性根据来规范确定,其与其他情节之间是相互交叉的关系,或认罪认罚吸收了其他情节的从宽效果,或认罪认罚的从宽效果被其他情节所吸收。因此,认罪认罚从宽幅度问题的破解,迫切需要厘清认罪认罚与相关情节的关系。

二、认罪认罚情节适用的从宽困惑剖析

认罪认罚情节的从宽适用困惑,既有立法上的性质定位原因,也有司法上的认知偏差原因。前者如认罪认罚情节作为酌定量刑情节本身所固有的缺陷,后者如实务部门对禁止重复评价原则的片面把握、对量刑情节正当性根据的认知不足和对宽严相济刑事政策的贯彻不够等。深刻剖析与认识这些症结性原因,是如何合理适用认罪认罚情节的关键所在。

(一)作为酌定量刑情节的固有缺陷

基于法定量刑情节和酌定量刑情节的区分规则,认罪认罚情节尚只是酌情量刑情节。所谓法定量刑情节,是指内容和功能由法律明确规定的,反映犯罪行为社会危害性和犯罪人人身危险性程度的法律事实,如《刑法》第17条规定的已满12周岁未满18周岁的人犯罪“应当从轻或者减轻处罚”。所谓酌定量刑情节,是指内容和功能未被法律明确规定,需由司法机关根据法律原则制度确认的,反映社会危害性和人身危险性程度的法律事实,如当庭自愿认罪、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解等。由此,法定量刑情节与酌定量刑情节的不同,并不在于是否有法律规定,而在于法律规定什么。据此,那些根据刑法相应的原则制度通过司法解释方式明确的量刑情节,也只是酌定量刑情节。综观《刑法》《刑事诉讼法》相关规定,认罪认罚情节因其内容和从宽处罚的具体功能没有立法明确规定而只是酌定量刑情节。虽然《刑事诉讼法》第15条有“依法从宽处理”的原则性规定,但并未就其到底是从轻还是减轻或免除处罚的量刑功能进行明确规定。虽然《刑事诉讼法》第173条第2款关于审查起诉的程序规定中有涉及“从轻、减轻或者免除处罚”的内容,但尚谈不上法定量刑情节意义上的规定,其从宽功能规定需在司法上根据《刑法》第61条关于量刑的根据(一般原则)和关于量刑功能等规定具体确定。

认罪认罚情节作为酌定量刑情节存在难以规范从宽适用的固有缺陷。法定量刑情节可以直接依照立法规定相对透明、规范地适用,而酌定量刑情节因需依法律的相应原则制度在宽严相济的刑事政策指导下适用,包括按司法解释的规范化规则适用,而存在要不要确认为量刑情节、到底是从轻还是减轻或免除处罚的诸多争议与混乱适用问题。酌定量刑情节的存在及其与法定量刑情节的界分,本来是为了适用量刑情节多样性和贯彻罪刑相适应原则,是法定量刑情节所不可替代的,但因为实务中对酌定量刑情节的基本认知不足,导致其陷入“可适用可不适用”“作用力小于法定量刑情节”等困境,从而导致酌定量刑情节难以规范从宽适用的固有缺陷。也因为如此,虽然《量刑指导意见》以司法解释的形式确定了认罪认罚情节作为酌定量刑情节的“常见量刑情节”地位,但并未明确其具体的从轻、减轻处罚或免除处罚功能,从而出现是否从宽适用和对应何种从宽功能的混乱。例如,在司法规则上,《量刑指导意见》规定,“对于被告人认罪认罚的,……可以减少基准刑的30%以下……60%以下……60%以上”,这不是如何具体适用从轻、减轻处罚的规范规则和要求。又如,《认罪认罚指导意见》第8条第2款规定的“没有法定减轻处罚情节”不得对认罪认罚案件“减轻”处罚,是脱离《刑法》从宽处罚规则的悖论性规定。在司法实践中,对认罪认罚情节的从宽适用,既有部分依附于《刑法》上自首、坦白和积极赔偿损失等从宽量刑情节的,又有极少部分在自由刑裁量上超过自首、坦白从宽的。调研中,有很多法官也坦言,对于那些认罪认罚实体从宽根据不足的案件,往往会通过适当挤压其他从宽处罚量刑情节的空间,来体现对认罪认罚情节的从宽处罚。

(二)对禁止重复评价原则的片面把握

在司法实践中,认罪认罚情节之所以在整体上没有实际获得从宽评价,或说没有对量刑结果产生实质性的影响,在很大程度上是因为片面理解和适用了“禁止重复评价”规则。

在刑法上,所谓禁止重复评价是指“在定罪量刑时禁止对同一犯罪构成事实予以二次或二次以上的法律评价”。基于罪刑相适应原则,该原则所禁止的并非当然是“对于同一事实或者情节在定罪或量刑上作不利于被告人的重复评价”,对于被告人虽然有利但违背了罪刑相适应原则的重复评价也应当禁止。刑法上的禁止重复评价原则实际上只禁止针对同一事实的同一属性或侧面进行定性处罚上的二次或二次以上的法律评价,包括进行定罪情节与定罪情节的评价、定罪情节与量刑情节的评价、量刑情节与量刑情节的评价。从法理上看,基于罪刑相适应原则,针对同一“事实”分别提取该事实的不同侧面和属性分别进行量刑根据与定罪根据的评价,不属于禁止重复评价原则意义上的“对同一对象的重复评价”。例如,在十七周岁的未成年人强奸犯罪案件中,被告人只有十七周岁这个事实,既符合强奸罪的主体要件,是定罪情节之一,又符合未成年人应当从轻或减轻处罚的量刑情节。这种分别针对同一事实的不同侧面或属性而进行的不同评价不属于“重复评价”,而是一种符合罪刑相适应原则的合理评价。“重复评价”在本质上只是以上各种情节在社会危害性或人身危险性上的重合方面。对于那些具有相同情节因素的量刑情节,因这些因素在各量刑情节成立条件中的排列组合不同,而它们是不同量刑情节的组成部分和成立了不同量刑情节,不能因其具有部分相同的情节因素而不予重复评价。

因此,对《量刑指导意见》关于“认罪认罚与自首……等量刑情节不作重复评价”的规定,不可以简单地对认罪认罚情节作不予从宽处罚的处理。如后所论证的,认罪认罚情节与自首、坦白等从宽量刑情节都只是独立存在的量刑情节,都有各自独立的成立条件和从宽评价根据。虽然它们在“认罪”“认罚”“从宽”情节因素上可能有相同,但并不能将这些部分的情节因素等同于认罪认罚情节。一方面,后文讨论表明,仅有“认罪”情节因素的量刑情节可能是自首或坦白,仅有“认罚”情节因素的可能是积极赔偿损失等量刑情节,但都不是认罪认罚情节。认罪认罚情节是同时具备“认罪”“认罚”情节因素的量刑情节,不能将具有“认罪”或“认罚”情节因素的量刑情节与必须同时具有“认罪”和“认罚”情节因素的认罪认罚情节混为一谈。另一方面,依据各自所具有的社会危害性和人身危险性等正当性根据内容所进行的从宽评价,不是重复评价。就认罪认罚情节而言,其存在有着提高诉讼效率、节省司法资源、化解社会矛盾、减少刑罚负面功能等独有的法律价值。在适用中,既不能因为其与其他相关从宽量刑情节有相同的从宽根据和内容(如认罪、悔罪、认罚等),而不认定其具有独立从宽功能并缩减甚至虚化其从宽幅度;也不能因为其与其他相关从宽量刑情节的相同从宽根据和内容,而将其误认为是其他相关从宽量刑情节的附属,从而以“不得重复评价”为名缩减甚至虚化其从宽处罚的功能与幅度。因此,认罪认罚情节与自首、坦白等从宽量刑情节“不得重复评价”的正确规则是,依据各自从宽根据和内容进行从轻、减轻或免除处罚功能及其幅度的独立评价,既不依附其他相关从宽量刑情节及其从宽根据和内容来评价认罪认罚情节及其从宽功能与幅度,也不将它们相同的从宽根据和内容视为“共同”部分而模糊对“不得重复评价”的理解。

(三)对量刑情节正当根据的认知不足

在前述认罪认罚从宽情节的从宽困惑中,从宽功能和幅度的困惑在很大程度上是理论上和实践中对量刑情节的正当性根据认知不足所致。具体表现在,从法理上看,量刑情节的从轻、减轻和免除处罚功能,是量刑情节所具有的社会危害性、人身危险性和反映刑法时代精神的法定事实。随着刑法立法的进化发展,量刑情节的正当性根据不再只是反映“犯罪的事实,犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度”社会危害性方面的事实,也包括反映依照刑法有关犯罪人人身危险性、刑法时代精神的法定事实。其中,有关刑法时代精神的法定事实,如我国《刑法》第17条规定的,对已满12周岁不满18周岁的人犯罪的“应当从轻或者减轻处罚”,第41条、第44条、第47条等有关刑期折抵的规定,第67条、第68条自首、坦白和立功的从宽处罚规定等,都不是或不全是关于犯罪行为社会危害性或犯罪人人身危险性的事实,也是或可能是关于刑法对未成年人、被先行羁押人等的人性关怀、人权保障等的刑事法治正当需求与刑法时代精神体现的事实。这意味着,作为量刑情节的认罪认罚情节,既可能因认罪认罚而带来犯罪行为已造成的社会危害性有所减小或其自身的人身危险性减小而从轻、减轻甚至免除处罚,也可能因认罪认罚只是“提高了诉讼效率,节省了司法资源”等程序性效果和体现了现代刑事法治正当需求而给予一定的从轻处罚。这个从轻处罚因是事先“透支”了被追诉人部分权利而通过“从轻处罚”的对价来保障被追诉人的权利。因此,包括认罪认罚情节在内的任何量刑情节,其从轻、减轻或免除处罚功能及其从宽幅度的裁处,都不是凭感觉或想象而是根据量刑情节所具有的社会危害性和人身危险性大小等确定。

然而,前述从宽困惑的梳理表明,无论是司法规则的制定者还是办案人员,在很大程度上是想当然地认定或不认定认罪认罚情节的从宽功能与从宽幅度。其一,在司法规则的制定上,《高法刑诉法解释》《认罪认罚指导意见》之所以将认罪认罚案件的从宽尺度局限于“从轻处罚”,就是没有“根据被追诉人认罪认罚的具体情况和相关法律规定来确定”。并且,要求对认罪认罚案件,“(只有)具有法定减轻处罚情节的,可以减轻处罚”和“不具备减轻处罚情节的,应当在法定幅度以内提出从轻处罚的量刑建议和量刑”,都是没有对认罪认罚情节基于相应正当性根据分别予以从轻、减轻和免除处罚的体现。其二,在实践中,不仅未见有裁判文书针对认罪认罚情节从宽处罚的正当性根据说理,而且对认罪认罚情节到底给予了哪种功能的从宽处罚或给予了多大程度的从宽处罚也是模糊的。也因此,有论者呼吁,将认罪认罚情节的从宽处罚理解为从轻、减轻以及免除处罚三种功能,更加契合《刑法》《刑事诉讼法》的规定,有利于促进刑事立法上对于认罪认罚从宽制度的衔接。

(四)对宽严相济刑事政策的贯彻不够

认罪认罚情节的从宽困惑,在一定意义上也是对认罪认罚从宽制度的政策目标解读不全,而对宽严相济刑事政策贯彻不够所致。

一方面,在认罪认罚从宽制度与宽严相济刑事政策的关系上,认罪认罚从宽制度被认为“是我国宽严相济刑事政策的制度化”。这表现在,在宽严相济刑事政策的“宽”和“严”两个方面,“宽”是其基本方面。这意味着,不仅应对犯罪情节轻微或具有从轻、减轻、免除处罚情节的,依法从宽处理;而且对严重的刑事犯罪,如果具有从宽处罚情节的,也应当从宽处罚。也正因为此点,《认罪认罚指导意见》将“贯彻宽严相济刑事政策”作为落实认罪认罚从宽制度的首要原则,不仅要求“应当根据犯罪的具体情况,区分案件性质、情节和对社会的危害程度,实行区别对待,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,罚当其罪”,而且要求“对可能判处三年有期徒刑以下刑罚的认罪认罚案件,要尽量依法从简从快从宽办理,探索相适应的处理原则和办案方式”,“对因民间矛盾引发的犯罪,犯罪嫌疑人、被告人自愿认罪、真诚悔罪并取得谅解、达成和解、尚未严重影响人民群众安全感的,要积极适用认罪认罚从宽制度,特别是对其中社会危害不大的初犯、偶犯、过失犯、未成年犯,一般应当体现从宽”。

另一方面,理论上和实践中因对认罪认罚从宽制度的政策目标解读不全,事实上并未深入体现宽严相济刑事政策对认罪认罚从宽制度的激励性从宽要求。综观认罪认罚从宽制度的规则构建,其核心价值取向实际上是定位为“提高诉讼效率、节省司法资源”。不过,这并不符合认罪认罚从宽制度作为由中共中央决定的政策目标与重大司法改革的精神。正如《认罪认罚指导意见》所指出的那样,认罪认罚从宽制度的政策目标并非只是为了“提高诉讼效率、节省司法资源”,还应承载着缓解社会矛盾、提升行刑效果、转型刑罚观念、贯彻国家治理体系和治理能力现代化国策等新时代使命。由此决定了,认罪认罚情节得以从宽处罚的政策性根据,不仅因为被追诉人认罪认罚,配合公安司法机关节约了司法资源、提升了诉讼效率而获得“对价性”的从宽处理,而且因为认罪认罚的社会危害性和人身危险性减小而应给予更大幅度的激励性从宽,包括给予相应的从轻、减轻或免除处罚。这意味着,认罪认罚情节既不能是刑法中既有从宽规定的简单重申,也不能被简单地视为一个普通的从轻处罚量刑情节,而应是一个兑现从宽政策、具有更大从宽幅度的激励性从宽特别情节。

三、认罪认罚情节从宽适用的完善对策

基于以上问题与症结,认罪认罚情节的从宽适用,应当在厘清认罪认罚情节与相关情节关系的基础上,基于量刑情节的正当性根据、罪刑相适应原则和宽严相济刑事政策等予以司法完善。

(一)认罪认罚情节与相关情节关系厘清

正确适用认罪认罚情节、确定其从宽幅度,以及厘清认罪认罚情节与自首、坦白、当庭自愿认罪、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解等相关量刑情节的关系,是正确适用认罪认罚从宽制度的前提,也是适用禁止重复评价规则的关键。

1.认罪认罚情节是具有独立情节意义的从宽量刑情节

作为酌定量刑情节的认罪认罚情节,应依其从宽依据予以相应从轻、减轻或免除处罚。

其一,认罪认罚情节由“认罪”和“认罚”构成。根据《认罪认罚指导意见》,所谓“认罪”是指“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,对指控的犯罪事实没有异议”;“认罚”是指“真诚悔罪,愿意接受处罚”。其中,“自愿如实供述自己的罪行”,指“承认指控的犯罪事实”。从机理上看,“认罚”并不需要以“真诚悔罪”为成立条件。基于《刑事诉讼法》第15条关于“愿意接受处罚”的“认罚”立法规定,这里的“愿意”并非就只是真诚悔罪下的接受处罚,也可以是为了获取较轻处罚而“愿意接受处罚”。在被追诉人明确表示“愿意接受处罚”情况下,仍将其排除在认罪认罚从宽制度的适用范围之外,“就会不适当地限缩该制度的适用范围”。由此,认罪认罚情节的成立,虽然既要“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实”又要“愿意接受处罚”,但无需“真诚悔罪”为其成立的基本条件。“真诚悔罪”不决定认罪认罚情节的认定,只影响该情节从宽处罚的范围与幅度。同时,认罪认罚情节的“认罪+认罚”成立条件决定了,其与自首、坦白等并不是交叉或重合的量刑情节。那些仅有认罪没有认罚的,即行为人“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实”,但没有或不“愿意接受处罚”,可以是刑法上的自首或坦白,但不是这里的认罪认罚;行为人没有或不“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实”,纵然“愿意接受处罚”,也因缺少了前提条件而不可能构成认罪认罚,即“认罚”要以“认罪”为基础。

其二,认罪认罚情节的认定不依附任何其他从宽量刑情节。在《刑法》中,无论是法定量刑情节还是酌定量刑情节,都有从严和从宽量刑情节之分,分别具有从重处罚和从轻处罚、减轻处罚、免除处罚的量刑功能。按《刑事诉讼法》第173条第2款的规定,认罪认罚情节也应有“从轻、减轻或者免除处罚”的量刑功能。从刑法视角看,认罪认罚情节属于从宽的酌定量刑情节,依照《刑法》第61条关于量刑根据(一般原则)以及第5条关于罪刑相适应原则等的规定,应具有从轻处罚、减轻处罚、免除处罚的量刑功能,分别适用《刑法》第62条关于从轻处罚、第63条关于减轻处罚、第37条关于免除处罚的规定。从其适用条件和从宽根据来看,认罪认罚情节的认定与从宽处罚,依相应法律规定进行,既不抢占其他从宽量刑情节的成立条件和从宽功能,也不依附其他从宽量刑情节而不认定本已符合成立条件的认罪认罚情节。其中,认罪认罚情节的成立条件,就是《刑事诉讼法》第15条规定的犯罪嫌疑人、被告人“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实”以及“愿意接受处罚”。对于符合这个条件的认罪认罚情节,应依法给予相应的从轻、减轻或免除处罚的处理。

其三,认罪认罚情节的从宽适用须基于其所具有的正当性根据展开。《高法刑诉法解释》第355条规定的,对认罪认罚案件“一般应当对被告人从轻处罚”,“具有法定减轻处罚情节的,可以减轻处罚”。上述规定之所以都是不合理的,不仅是因为它们没有基于其正当性根据全面适用应该适用的从轻、减轻、免除处罚功能,而且因为在事实上将认罪认罚情节依附于其他法定量刑情节而虚化了其应有的减轻处罚功能。基于认罪认罚情节所蕴含的正当性根据,即犯罪行为社会危害性的减小或犯罪人人身危险性减小或提高诉讼效率、节省司法资源等程序目的的实现程度,认罪认罚情节在从宽幅度上可以分别适用《刑法》第62条关于从轻处罚、第63关于减轻处罚、第37条关于免除刑罚处罚的规定,对行为人分别作出从轻、减轻、免除处罚的从宽处理。

2.认罪认罚情节与自首等相关从宽处罚情节的关键不同

认罪认罚情节与自首情节的关键不同。二者都要求犯罪嫌疑人、被告人“如实供述自己的罪行”,在广泛意义上都是认罪认罚从宽制度的组成部分。其关键不同主要表现在如下四个方面:一是性质地位不同。自首是一种从宽处罚的法定量刑情节,认罪认罚情节是一种从宽处罚的酌定量刑情节。二是成立条件不同。自首是“犯罪以后自动投案”并“如实供述自己罪行”(一般自首),或“如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的行为”(准自首);认罪认罚情节是既要“如实供述自己的罪行”,还要“承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚”。虽然在一般自首的“自动投案”中,有需要等待接受司法机关的审查与裁判要求(犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的,不能认定为自首),但这只是要求投案后不得逃跑,不是在指控和裁判内容上要求“承认指控的犯罪事实愿意接受处罚”。由此,自首在成立条件上只有“认罪”而无“认罚”要求,而认罪认罚情节在成立条件上虽无“自动投案”要求,但既要“认罪”又要“认罚”。这样,“自愿如实供述自己的罪行”的犯罪嫌疑人、被告人可能符合自首的成立条件但未必符合认罪认罚的成立条件;反之,符合认罪认罚的成立条件却未必符合自首的成立条件,从而意味着,认罪认罚情节与自首并非包含关系。三是从宽处理范围不同。自首包括一般情况下的“可以从轻或者减轻处罚”和“犯罪较轻”情况下的“可以免除处罚”;认罪认罚情节在立法上本应包括从轻、减轻、免除处罚功能,并因其“认罪+认罚”要求和“党政国策”高度的政策目标,应有比自首更大的从宽幅度,只因司法上对认罪认罚情节与自首、坦白等相关从宽处罚量刑情节的关系混淆不清和对禁止重复评价原则理解片面,而事实上其从宽处罚通常被限制为从轻处罚,并在通常情况下小于自首。四是施行目的不同。适用自首旨在分化瓦解犯罪势力,迅速侦破刑事案件,感召犯罪分子主动投案,激励犯罪分子改过自新,减少社会不安定因素,对及时打击和预防犯罪起着积极作用,侧重视角是交代涉嫌的犯罪事实;适用认罪认罚旨在准确及时惩罚犯罪、强化人权司法保障、推动刑事案件繁简分流、节约司法资源、化解社会矛盾、推动国家治理体系和治理能力现代化,侧重视角是自愿承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚。

认罪认罚情节与坦白情节的关键不同。二者都是从宽处理的量刑情节,都要求行为人“如实供述自己的罪行”。其关键不同在于以下几点。一是性质地位不同。坦白是一种从宽处罚的法定量刑情节,认罪认罚情节属于酌定量刑情节。二是成立条件不同。坦白的成立只需被动归案后如实供述自己罪行即可,无需“承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚”,在基本特征上只有“认罪”而无“认罚”要求。因此,行为人“如实供述自己的罪行”的情形,符合坦白的成立条件,但不一定符合认罪认罚的成立条件;而符合认罪认罚成立条件的情形,很可能同时符合坦白的成立条件。不过,这并不意味着认罪认罚情节与坦白是一种交叉关系,只意味着它们在成立条件中存在相同(而不是共同)的从宽根据和内容,且这些从宽根据和内容具有各自情节下的相对所属性和独立性,不可在实践适用中相互混淆与借助评价而使认罪认罚情节或其他从宽情节的从宽功能被缩减甚至虚化。三是从宽处理的范围不同。坦白可以甚至应当从轻或减轻处罚,认罪认罚情节在实践中通常只是从轻处罚。虽然《认罪认罚指导意见》第9条第2款规定,“认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白,或者虽认罪但不认罚的从宽幅度”,但结合《认罪认罚指导意见》第8条关于“对于减轻、免除处罚,应当于法有据”以及《量刑指导意见》第三部分第14项关于认罪认罚与其他从宽量刑情节“不作重复评价”的要求可知,司法规则上的单纯认罪认罚情节本身不具有减轻处罚的功能,因而其从宽范围在客观上小于坦白的从宽范围。

认罪认罚情节与当庭自愿认罪情节的关键不同。当庭自愿认罪是指被告人当庭自愿承认被指控的犯罪。作为量刑情节,其核心内涵有两个方面:一是认罪的时间在“当庭”,即在庭审过程中。至于被告人在侦查阶段、审查起诉阶段是否认罪,不影响该量刑情节的认定。二是在实体内容上是“认罪”,即承认指控的基本或主要犯罪事实,但不要求承认具体的犯罪细节、罪名,也不要求接受所处刑罚。根据2003年最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》(已废止)第9条和《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第9条的规定,“对自愿认罪的被告人,酌情予以从轻处罚”。如此规定的核心根据在于,被告人当庭认罪的表现是否有利于简化法庭审理程序、提高诉讼效率和节约司法资源;至于被告人是否具有悔罪表现及其悔罪表现的大小,是否接受司法机关的量刑裁处等,原则上不影响当庭自愿认罪情节的认定和从宽处罚,只是影响从宽处罚的幅度大小。这样,当庭自愿认罪与审判阶段认罪认罚情节的“认罪”部分都有“当庭认罪”情形,不过,这并不意味着它们就是竞合关系。事实上,二者因成立条件不同而属于不同量刑情节。一方面,不可将当庭自愿认罪视为认罪认罚情节的从宽根据和内容,并据此认定为认罪认罚情节或当庭自愿认罪情节,没有同时“愿意接受处罚”的“当庭自愿认罪”,只能认定为当庭自愿认罪情节,不能认定为认罪认罚情节;另一方面,在行为人当庭自愿认罪并“愿意接受处罚”的情形下,就应认定为认罪认罚情节,不能认定为当庭自愿认罪情节。

认罪认罚情节与退赃退赔情节的关键不同。退赃退赔情节实际上包括退赃和退赔两个既有共性又有很大不同的方面。所谓退赃是指行为人直接将通过犯罪手段非法获取的赃款(金钱)或者赃物(物品)退还给被害人或上缴司法机关;所谓退赔是指行为人因犯罪所得的赃物已被非法处置或者毁损,无法退还被害人原物时,直接采取折价方式赔偿被害人或者上缴司法机关。在规范意义上,退赃和退赔既是立法的强制要求,也是从宽处罚的量刑情节。退赃退赔旨在减少或弥补被害人的损失,并在一定意义上表明了行为人的悔罪态度,从而使得犯罪行为所造成的社会危害与犯罪人所具有的人身危险有所减小,因而需要从宽处罚。据此,退赃退赔情节是独立于认罪认罚情节的量刑情节,其从宽适用可以依据《量刑指导意见》确定从宽处罚的功能与幅度。同时,根据《量刑指导意见》的禁止重复评价意见,应将退赃退赔情节和认罪认罚情节予以分别认定,包括不将退赃退赔作为认罪认罚情节的表现,对于认罪认罚情节依其法定条件认定。

认罪认罚情节与赔偿谅解情节的关键不同。赔偿谅解情节是行为人犯罪后对被害人就犯罪行为所造成的经济损失积极进行赔偿,并取得被害人或其家属谅解的情形。从机理上看,行为人犯罪后对被害人积极进行赔偿,就意味着在一定程度上恢复了个体被侵害的利益,修复了受损的社会关系,犯罪行为的社会危害性以及加害人的人身危险性有所减小,因而可以给予一定幅度的从宽处罚。同理,行为人犯罪后虽然没有或无力对被害人进行赔偿,但因其赔礼道歉等行为而获得被害人或其家属谅解的,也在一定程度上修复了受损的社会关系,可以给予其一定幅度的从宽处罚。《量刑指导意见》将赔偿谅解情节分为“赔偿并取得谅解”“赔偿但未取得谅解”“未赔偿但取得谅解”三种情形分别配置不同的从宽处罚。据此,赔偿谅解情节是独立于认罪认罚情节的量刑情节,其从宽适用可以依据《量刑指导意见》予以适用;同时,根据《量刑指导意见》的禁止重复评价意见,将赔偿谅解情节和认罪认罚情节予以分别认定,包括不将赔偿谅解作为认罪认罚情节的表现,对于认罪认罚情节依其法定条件认定。

认罪认罚情节与刑事和解情节的关键不同。在我国刑事诉讼中,刑事和解是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,公安司法机关依法对其从宽处理的一种诉讼制度。《刑事诉讼法》第212条规定:“自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。”该法第288条规定:“下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解。”达成和解协议的案件,可依据该法第290条的规定作出相应从宽处理。据此,刑事和解情节与认罪认罚情节是两个独立的量刑情节,如果认罪认罚的被告人同时具有刑事和解情节,需要对两个情节分别予以事实认定与从宽评价。

(二)认罪认罚情节“从宽”的适用完善

1.认罪认罚情节从轻处罚的适用完善

鉴于认罪认罚情节适用的实际从宽体现不明显和从宽幅度确定混乱问题,须根据《刑法》第62条的规定,根据认罪认罚所减小社会危害性或人身危险性或所节省司法资源等正当性根据情况,在定罪所相对确定的法定刑幅度内,确定认罪认罚情节的从轻处罚程度与幅度,具体包括如下方面。

第一,凡是符合《刑事诉讼法》第15条规定的认罪认罚情节,就应认定为认罪认罚情节和原则上要予以从轻处罚。只要犯罪嫌疑人、被告人“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚”,符合认罪认罚法律规定的程序性要求,就因具有立法上“提高诉讼效率,节省司法资源”的从宽处罚正当性根据,而依法可以从轻处罚。这是立法设置认罪认罚从宽制度的基本方面,是认罪认罚从宽处罚制度的基本价值目标和实体保障。然而,这里的认罪认罚情节并非仅是形式上签订了“具结书”,还应记载认罪认罚形成过程和认罪时间迟早、悔罪表现等具体情形,以为认罪认罚情节的从宽处罚提供量刑正当性根据和罪刑相适应的根据支撑。

第二,基于认罪认罚的时间迟早确定其从轻处罚的程度和幅度。认罪认罚的时间迟早会反映和体现犯罪嫌疑人、被告人的人身危险性大小,并会带来有利于刑事诉讼活动顺利进行的好处,包括提高诉讼效率、节省司法资源等,从而可以带来认罪认罚从轻处罚的程度与幅度不同。这一点,早已为一些地方的成功探索经验。如在认罪认罚从宽制度试点期间,厦门集美、山东青岛等地即开始探索“认罪越早、从宽越多”理念,配套以“3-2-1”阶梯式从宽量刑机制,即针对在侦查、起诉、审理不同阶段认罪,分别给予最高30%、20%、10%的量刑减让,由此实现了“从宽有据、从宽有别”的从轻处罚的程度和幅度。如此探索,与英国认罪制度在法院阶段的治安法院第一次听证、开庭前和开庭后量刑减让幅度分别为1/3、1/4和1/5近似。这一经验,为2019年“两高三部”《认罪认罚指导意见》所吸收,其第9条规定“在刑罚评价上,主动认罪优于被动认罪,早认罪优于晚认罪,彻底认罪优于不彻底认罪,稳定认罪优于不稳定认罪”。如此规定对于鼓励犯罪嫌疑人、被告人尽早认罪,促进其与国家和被害人和解,减少控辩对抗,节约国家追诉犯罪成本和实现被追诉人自我救赎等均具有重要意义。不过,需要注意的是,“认罪越早,从宽越多”只是一个原则性规则,具体是否从宽以及从宽的幅度,仍要根据案件性质、情节后果等因素,需结合认罪的价值和意义综合考量,以确保罪刑相适应。同时在审判阶段要重视对整个案件进行实质性审查,以防止由此出现冤假错案和刑法上的认识错误。

第三,基于认罪认罚情节所具有的正当性根据内容或内涵判断是否是从轻处罚的重复评价。认罪认罚情节与自首、重大坦白、退赃退赔、赔偿谅解、刑事和解等情节是否具有或需要避免重复评价,需基于各量刑情节所具有的社会危害性和人身危险性大小等正当性根据的内容或内涵确定。前述梳理表明,认罪认罚情节与其他从宽情节原则上都有各自的适用条件和从宽正当性根据。因此,认罪认罚情节基于自己的适用条件和正当性根据从轻处罚,原则上不存在重复评价问题;相反,忽视它们的如此特点而以避免重复评价为由对认罪认罚情节不予认定或不予从轻、减轻或免除处罚,反而背离了罪刑相适应原则。

2.认罪认罚情节减轻、免除处罚的适用完善

既然认罪认罚情节在适用中存在实际从宽体现不明显和从宽范围把握片面问题,那么就须依《刑法》第62条等的规定,在定罪所相对确定的法定刑幅度内,根据认罪认罚所减小社会危害性或人身危险性或所节省司法资源等正当性根据情况,确定认罪认罚情节的减轻处罚程度与幅度或免除处罚。虽然在《量刑指导意见》中规定了“免除处罚”的适用和对减轻处罚笼统规定了“可以减少基准刑的30%以下”“60%以下”“60%以上”,但因这些规定都是被限制“在法定幅度内”而实际虚化了减轻处罚的适用。并且《认罪认罚指导意见》第8条第2款还规定有“没有法定减轻处罚情节”不得对认罪认罚案件“减轻”处罚的限制,使得认罪认罚情节的减轻、免除处罚适用都被虚化或异化。

有鉴于此,认罪认罚情节的减轻、免除处罚适用,需要基于量刑的正当性根据和刑法关于减轻、免除处罚的制度规定,在正确理解和处理禁止重复评价规则基础上,对认罪认罚情节的减轻、免除处罚标准和幅度予以优化确定与适用。这个确定与适用,以因认罪认罚带来案件的社会危害性或人身危险性减小为根据。具体表现为:基于量刑的正当性根据,对仅仅符合认罪认罚法律规定的“提高诉讼效率,节省司法资源”程序性要求(包括自愿签署具结书)的被追诉人予以从轻处罚,只是认罪认罚减轻或免除处罚的基础性方面;在被追诉人的认罪认罚使犯罪行为造成的社会危害性得以减小或犯罪人的人身危险性有所减小的情形下,对认罪认罚情节就不能只是从轻处罚而应减轻甚至免除处罚。例如,甲乙共同盗窃银行,甲负责望风,乙具体实施盗窃,事后甲只获得了少量赃款。在该案中,依照《刑法》第264条之规定,甲的行为属于盗窃金融机构,应处以10年以上有期徒刑或无期徒刑。但甲在共同犯罪中属于从犯,按照《刑法》第27条的规定,对甲应当从轻、减轻或免除处罚。若是基于从犯情节予以减轻、免除处罚,就应在3年以上10以下有期徒刑的范围内量刑或免予刑罚处罚。同时,甲还有社会危害性或人身危险性减小的认罪认罚情节,可以按罪刑相适应原则在下一个法定刑幅度即3年以下有期徒刑幅度下依层报核准程序予以减轻处罚。

同时,对于认罪认罚情节的免除处罚适用,还须以《刑法》第37条关于免予刑罚处罚的规定为法律适用标准。具体而言,以案件的认罪认罚情节所具有的社会危害性或人身危险性作为评价“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”的实质标准。对此,需注意的是,因“犯罪情节轻微不需要判处刑罚”而免予刑罚处罚,是因犯罪性质轻微而宣告有罪和不给予刑罚处罚,而不是因为犯罪的“情节显著轻微”。犯罪的“情节显著轻微”危害不大的,按《刑法》第13条的规定,不是犯罪。免除刑罚处罚的适用,并不要以犯罪性质轻微为前提,即使是性质严重的犯罪(如故意杀人罪),只要案件的犯罪情节属于轻微、不需要判处刑罚,就可以考虑作为法定或酌情量刑情节给予免除刑罚处罚。

3.认罪认罚情节“可以”适用规则的适用完善

鉴于认罪认罚情节适用的实际从宽体现不明显、从宽范围把握不当和从宽幅度确定混乱等问题的症结,须在相关司法规则中进一步明晰认罪认罚情节“可以”适用的要求。认罪认罚情节属于可以型量刑情节,其从轻、减轻和免除处罚适用都只是倾向性的。这是可以型量刑情节的基本特质所在。与应当型量刑情节作为对量刑结果产生必定性影响的量刑情节而必须认定和给予相应从宽幅度不同的是,可以型量刑情节作为对量刑结果产生或然性影响的量刑情节虽然不是必须认定的,但其适用和给予从宽处罚是带有倾向性和酌定性的。正如最高人民检察院苗生明副检察长所强调的,这里的“可以”暗含了“从宽的导向性,即不是可有可无,而是没有特殊理由的,都应当体现法律规定和政策精神,从宽处罚”。由此,认罪认罚情节虽然只是可以型量刑情节,但并不意味着其适用是可有可无的。在符合从轻、减轻或免除处罚的适用要求时,也是需要适用的,否则就要阐明不适用的理由,包括对于犯罪情节轻微的案件,在认罪认罚情节所具有的社会危害性和人身危险性达到“不需要判处刑罚”要求时,予以免予刑罚处罚是原则性要求,不予免予刑罚处罚只是例外性情形。

四、结语

认罪认罚情节是在中国特色自主知识体系下构建认罪认罚从宽制度的核心性、基础性和关键性概念。如何正确理解和适用该情节的从宽功能,对于有效实现认罪认罚从宽制度的改革目标并由此助推中国式现代化建设,具有举足轻重的重要意义。因此,虽然总体来说认罪认罚从宽制度改革已在提升审判质效、及时有效惩治犯罪、促进罪犯改造、化解社会矛盾等方面有了显著的成效,但是认罪认罚情节前述从宽困惑的存在,不仅使得这些案件的罪刑不相适应,而且直接影响了如此重大司法改革的成效,应当在《刑事诉讼法》或《刑法》对此进行相应修改前先行予以司法完善,以确保本制度得到有效施行。

来源:《政治与法律》2025年第5期“争鸣园地”栏目

作者:石经海,西南政法大学法学院教授、博士生导师