作者:尚权律所 时间:2025-02-10

原文标题:

The role of character-based personal mitigation in sentencing judgments

摘要

个人减轻因素(Personal mitigating factors,PMFs),如良好品行、悔罪(remorse)和戒瘾(addressing addiction),帮助法官评估被告人的过去、现在和未来行为。在本文中,作者通过分析2011年至2014年英格兰和威尔士皇家法院量刑调查(Crown Court Sentencing Surveys,CCSS)的数据,研究了这些减轻因素与侵犯人身罪(assault)和入室盗窃罪(burglary)的监禁刑判决之间的关系,并控制了其他与量刑相关的因素。本文除揭示这三种减轻因素的分布情况及其共现(co-occurrence)情况外,还指出,良好品行、悔罪和戒瘾均具有显著的减轻刑罚的效果。其中,戒瘾的减轻作用在两类犯罪中均最为显著,而良好品行对入室盗窃罪的影响大于对侵犯人身罪的影响。此外,当多个减轻因素同时存在时,一些情节的减轻作用似乎被削弱。作者探讨了这些发现对量刑措施及实践的影响。

一、引言

法官在量刑的过程中,可能会考虑被告人的品格,而个人减轻因素(与犯罪行为本身无关)可能有助于法官进行此类评估。比如,良好品格、悔罪和戒瘾可能会在这一评估中发挥着核心作用,因为它们提供了关于被告人的过去(良好品格)、现在(悔罪)和未来(戒瘾)行为的线索。

英格兰与威尔士地区的量刑指南(sentencing guidelines)确立了分步骤的量刑程序。第一步,法官需根据与罪责(culpability)和损害后果(harm)相关的简要情节确定犯罪严重程度(offense seriousness),该严重程度的等级将决定量刑起点及区间范围。第二步则提供更详细的加重情节(aggravating factors)与减轻情节(mitigating factors)清单。基于此,法官可以将量刑起点向上或向下调整。后续步骤允许法官进行其他调整。

然而,英格兰与威尔士的量刑指南赋予了法官较大的自由裁量权(discretion),因其既未规定各量刑情节的权重比例,亦未明确情节间的整合方式。此外,各加重情节与减轻情节在指南中仅附有简要说明,导致其易受主观解释的影响。已有研究表明,法官在解释和适用PMFs时存在显著差异。因此,本文的主要目标是研究三种PMFs情节——即良好品行、悔罪表现及戒瘾——对量刑结果的影响。

二、研究方法及研究结果

(一)皇家法院量刑调查数据集(CCSS)

CCSS数据集包括以下变量:犯罪类型、犯罪严重性、认罪情况、被告人年龄和性别,以及一系列非详尽的减轻情节(包括个人减轻因素)和加重情节、判决结果(包括立即监禁(immediate custody)、缓刑(suspended sentence order)、社区令(community order)、罚金(fine)、释放(discharge)及其他判决)。

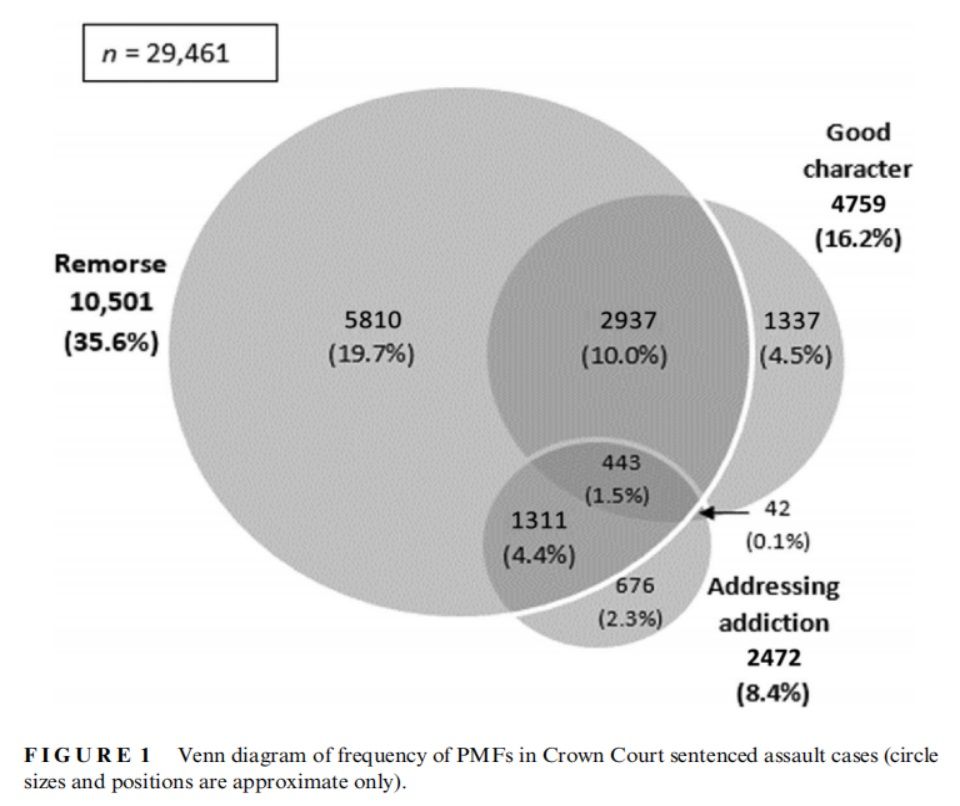

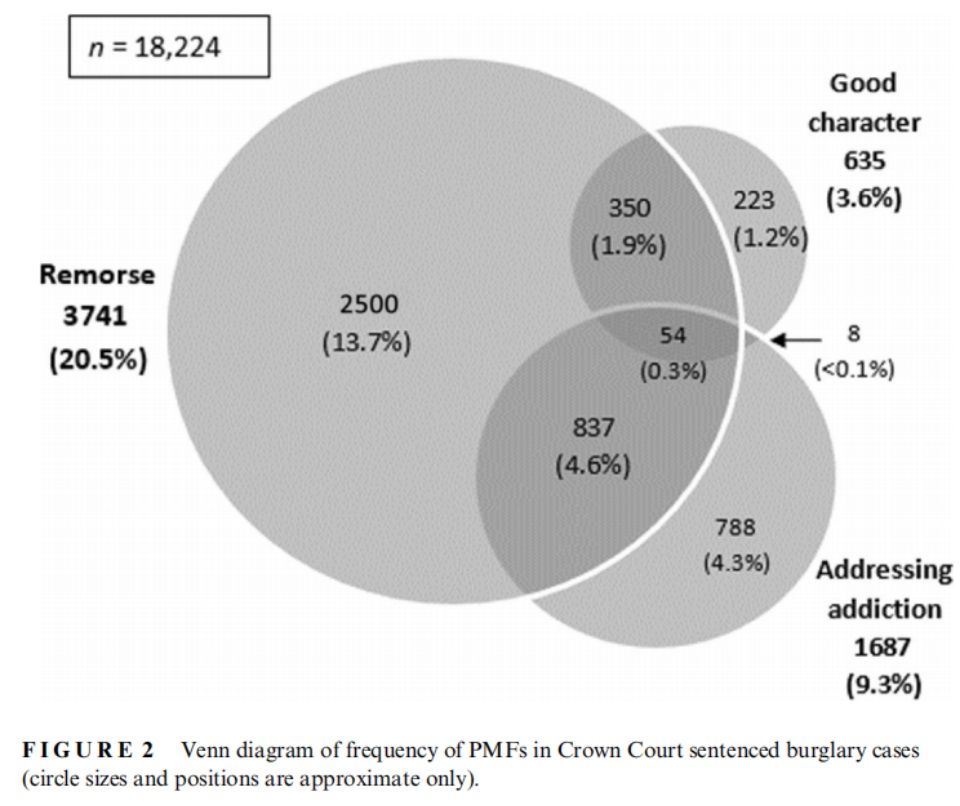

通过该数据集,作者搜集了侵犯人身案件及入室盗窃案件,其中,侵犯人身案件共29461个,入室盗窃案件共18224个。

FUGURE 1和FIGURE 2分别展示了三种PMFs在侵犯人身和入室盗窃案件中的分布情况。上图表明,在这两类犯罪中,最常见的个人减轻因素是悔罪(侵犯人身案—35.6%;入室盗窃案—20.5%)。同时良好品格也是两类犯罪中常见的个人减轻因素(侵犯人身案—16.2%;入室盗窃案—3.6%)。

上图还显示,在两类案件中,三种个人减轻因素有显著的共现现象,即:

1、在侵犯人身案中,71.0%的含良好品格案件和71.0%的含戒瘾案件同时包含悔罪情节;44.7%的含悔罪案件也同时包含另外一个或两个减轻情节;

2、在入室盗窃案中,63.6%的含良好品格案件和52.8%的含戒瘾案件中同时包含悔罪情节,33.2%的悔罪案件也同时包含另外一个或两个减轻情节。

(二)PMFs与判决的关系

作者使用二元logistic回归模型分析了三种个人减轻因素对被告人是否被判决即时监禁刑的影响:

1、PMFs与侵犯人身案判决

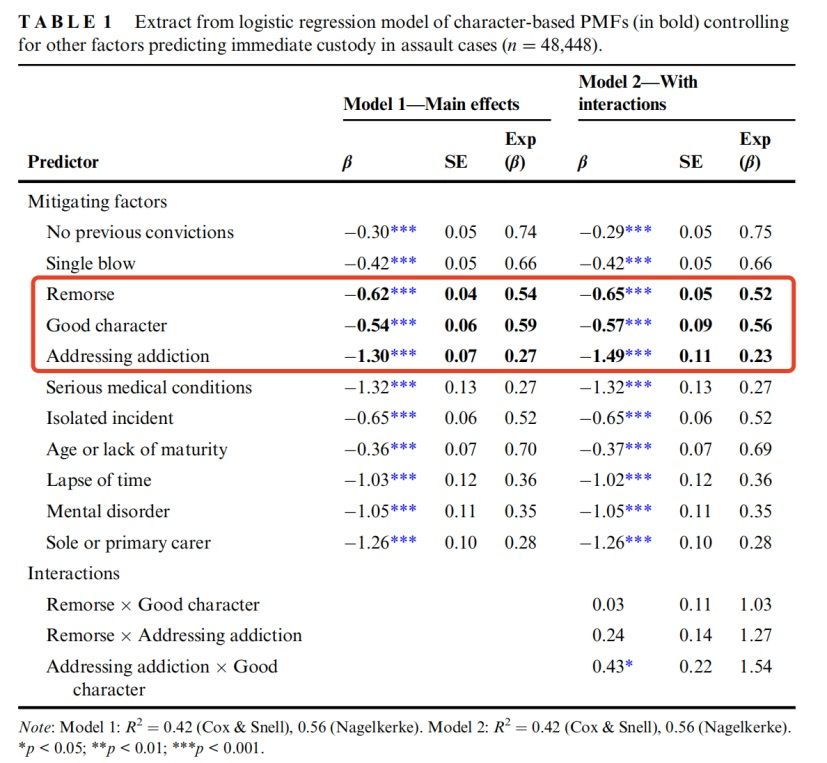

TABLE 1(注:表中红色方框系译者为方便读者阅读所加,非原表格所有,下同)展示了主效应模型(Model 1)和包括交互项的模型(Model 2)的回归结果。结果表明,三种减轻情节均可显著降低被告人被判处即时监禁刑的可能性。

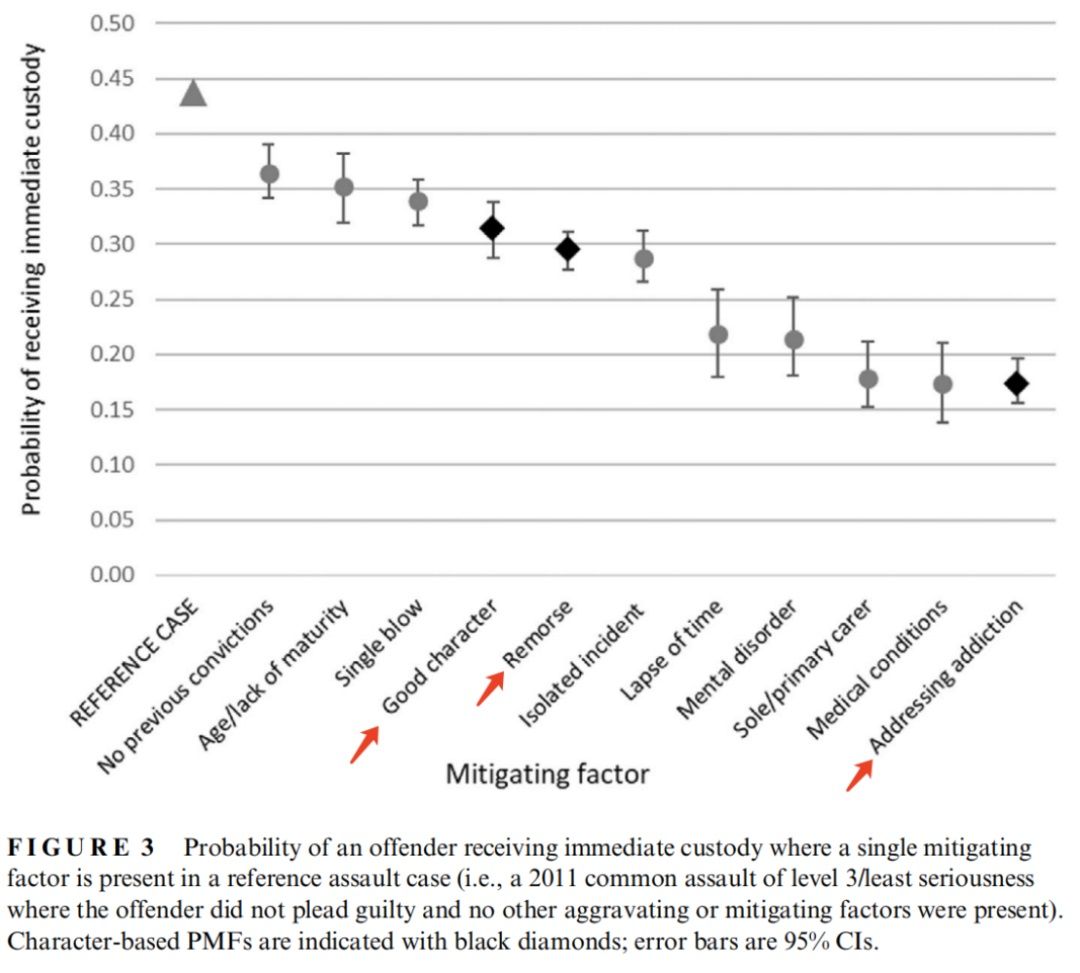

FIGURE 3(注:图中的红色箭头系译者为方便读者阅读所加,非原图所有,下同)展示了各减轻情节在参考案件(即犯罪严重性最低、被告人未认罪且没有其他加重或减轻情节的案件)中是唯一的因素时,被告人被判处即时监禁可能性。结果表明,在三种减轻情节中,戒瘾情节对判决结果的影响最大。

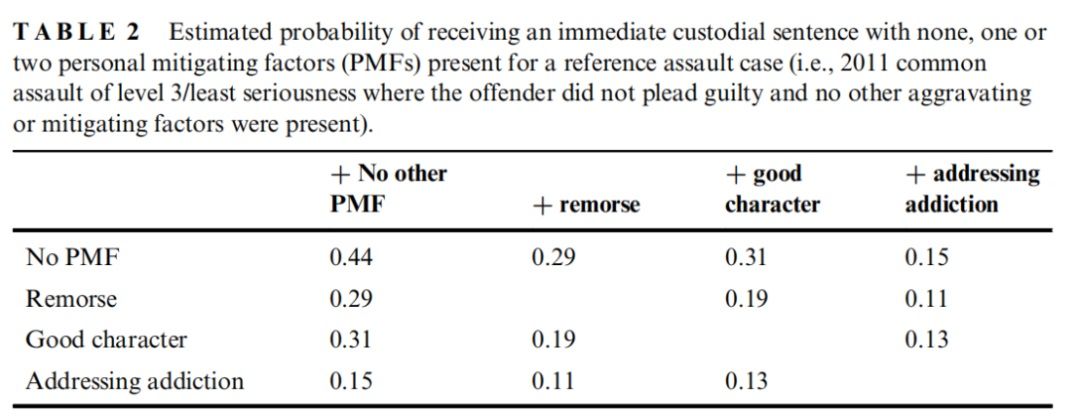

TABLE 2展示了在参考案件中,存在零个、一个或两个减轻情节时,被告人被判处即时监禁的可能性。该表显示:

(1)当悔过和良好品格同时出现在参考案件中时,被告人被判处即时监禁的可能性显著低于单独出现任何一个减轻情节时的可能性(两者同时出现时监禁的概率为0.19,单独出现悔罪时的概率为0.29,单独出现良好品格时的概率为0.31)。

(2)类似地,悔罪与戒瘾之间未发现显著的交互效应(两者同时出现时的监禁概率为0.11,仅出现悔罪时的概率为0.29,仅出现戒瘾时的概率为0.15)。

(3)对于含戒瘾的参考案件,即时监禁的概率为0.15,当案件中出现良好品格情节时,监禁的概率仅略微降低(至0.13)。该结果表明,良好品格在涉及戒瘾的案件中具有较弱的减轻效应,而在没有戒除毒瘾这一减轻因素的案件中,良好品格的减轻效应更为显著。

2、PMFs与入室盗窃案判决

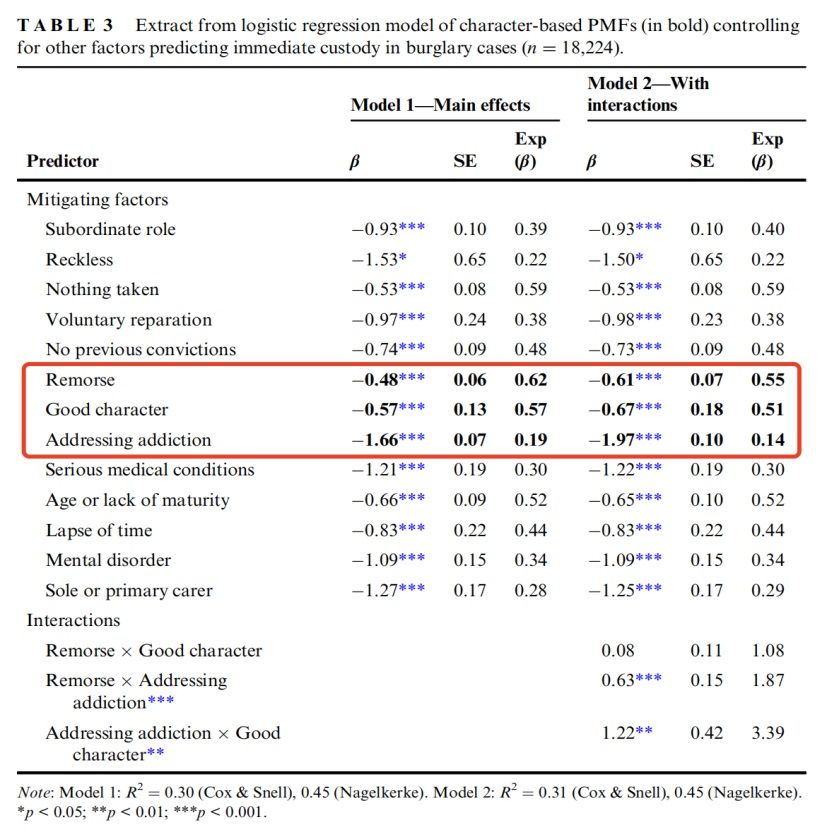

TABLE 3展示了主效应模型(Model 1)和包括交互项的模型(Model 2)的回归结果。结果表明,三种减轻因素亦均可显著降低入室盗窃案中的被告人被判处即时监禁刑的可能性。

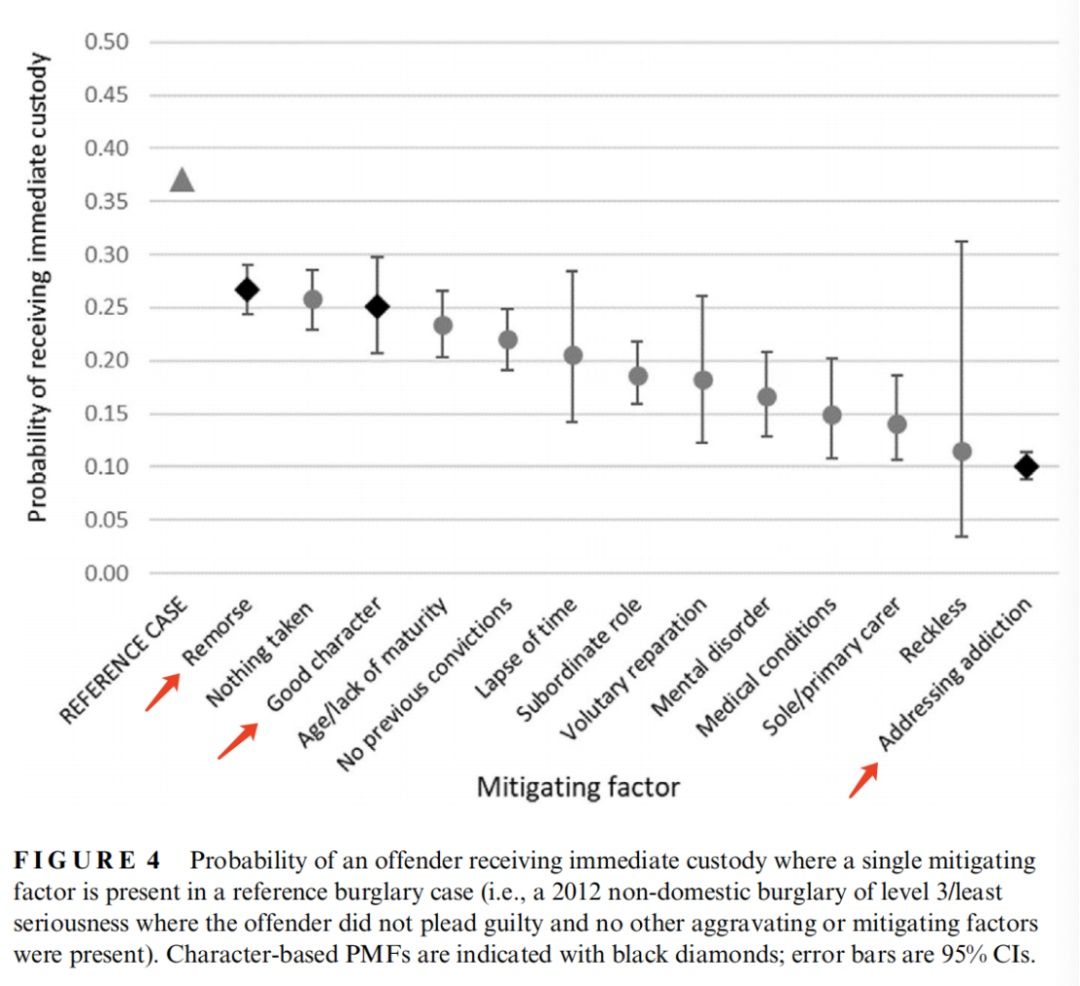

FIGURE 4展示了各减轻因素在参考案件(即犯罪严重性最低、被告人未认罪且没有其他加重或减轻情节的案件)中是唯一的因素时,被告人被判处即时监禁可能性。结果表明,在入室盗窃案中,对判决结果影响最大的因素亦为戒瘾情节。

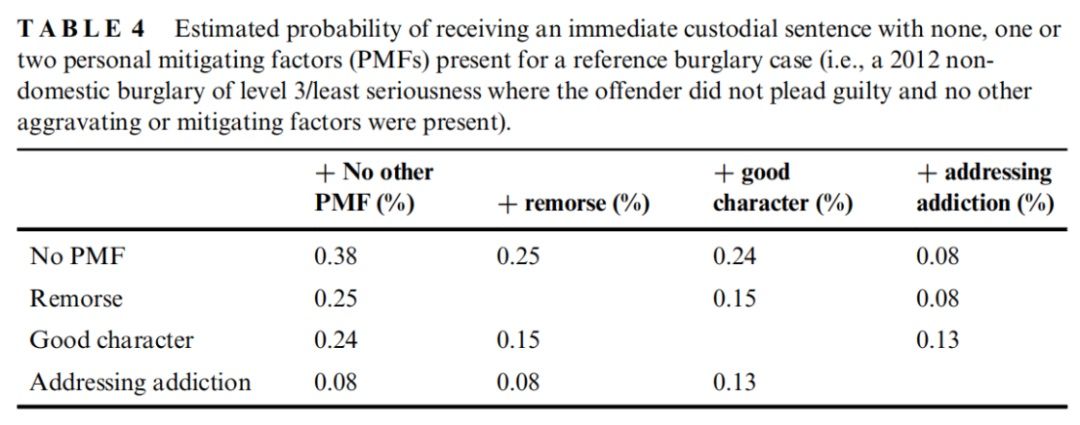

TABLE 4展示了在参考盗窃案(即犯罪严重性最低、被告人未认罪且没有其他加重或减轻情节的案件)中,存在零个、一个或两个减轻情节时,被告人被判处即时监禁的可能性。结果显示:

(1)当悔罪和良好品格同时出现在参考案件中时,被告人被判处即时监禁的概率显著低于单独出现任何一个减轻情节时的概率(两者同时存在时监禁的概率为0.15,而单独出现悔罪时的概率为0.25,单独出现良好品格时的概率为0.24)。

(2)涉及戒瘾的参考案件的即时监禁概率为0.08,添加悔罪情节后,该概率保持不变,而加入良好品格后,监禁的概率反而增加至0.13。该结果表明,在涉及戒瘾的案件中,悔罪没有额外的减轻效应,而良好品格似乎具有轻微的加重效应。

三、总结

本研究分析了良好品格、悔罪和戒瘾情节对侵犯人身、入室盗窃案中的被告人被判处即时监禁刑的影响,结果表明:

1、三种情节经常共同出现。作者认为,尽管这一发现较为新颖,但也并不令人意外,因为这些因素在概念上是相互兼容的:一方面,悔罪态度往往是成瘾者决定戒瘾的必要前兆;另一方面,声称拥有良好品行的人通常也会为自己的罪行感到悔恨。

2、三种情节在两类案件中都表现出显著的减轻作用,这一发现与过去的研究一致。

3、在两类案件中,戒瘾的减轻作用远强于悔罪和良好品格,同时戒瘾对入室盗窃案判决的影响大于对侵犯人身案件的影响。有证据表明,法官可能认为戒瘾表明被告人正在消除导致其犯罪行为的原因。同时,长期以来,也有许多关于毒瘾与盗窃之间的联系的研究证据。作者认为,法官可能认为成瘾与犯罪之间的因果关系在入室盗窃案件中比在侵犯人身案件中更为显著。

4、法官在多种PMFs同时出现时削弱了其减轻作用,即,当多种PMFs同时出现时,它们的减轻作用低于单独出现时的作用。作者认为,多种PMFs低估的潜在解释可能涉及心理学、政策或法律(刑罚学)方面的原因。

从心理学角度来看,从心理学角度来看,法官可能采用整体(holistic)而非加法(additive)的方式来量刑,即将多个单独因素的减轻程度合并后,形成的总减轻程度可能呈现出低于加法的效应。法官还可能受到信息呈现顺序的偏差影响,即他们可能会更重视(在相关量刑指南的第二步因素列表中,或在法庭上提到的)首次提到的PMF,而相比之下,后续提到的因素的重要性较小。

另外,不同组合的PMFs可能会引发法官对被告人的不同因果归因。例如,法官可能更倾向于将悔罪和戒瘾视为单一行为模式的一部分,因为两者都表现了被告人对其犯罪行为的回应,而且目前的态度(悔罪)自然会引向未来行为(成功戒瘾的可能性)。相反,被告人过去的良好品行和现在的悔罪尽管相关,但却是两个更加独立的因素。对于良好品行和戒瘾之间的减轻效应削弱,可能反映了法官对那些持续依赖毒品或酒精的被告人在辩称过去其有良好的品格时持有更大的怀疑态度。

法律/刑罚学角度的解释是,法官可能认为,在某些情况下,如果对多个PMF的减轻作用采取加法方式,那么会导致判决结果无法充分反映犯罪的整体严重性,从而会削弱比例原则(the principle of proportionality)。

来源:实证法研

作者:Ian K. Belton,斯特拉斯克莱德大学

Mandeep K. Dhami,密德萨斯大学

编译:王子康,澳门科技大学法学院硕士